Излучение сотовой связи: опасно?

Иллюстрация: Abe V. Rotor

Каждый день наш мозг подвергается воздействию излучения от сотовых телефонов, базовых станций, роутеров, спутников, сигнализаций, датчиков движения, радио и телевидения. ЛЭП, проводка в стенах, реликтовое излучение, гранитный щебень — все это может оказывать воздействие на клетки нашего тела. Прежде чем закрываться в клетке Фарадея и шить себе костюм из фольги, давайте посмотрим, о чём говорят нам законы физики и результаты научных исследований.

Из всего вышеперечисленного самые большие опасения у многих вызывает именно сотовая связь. Телефоны есть у всех, а в СМИ после статей про вред ГМО чаще всего публикуются исследования (или спекуляции на основе исследований) про излучения мобильных телефонов и базовых станций.

Начнем с главного: ученые Сиднейского университета проанализировали данные за 29 лет и пришли к выводу, что использование мобильных телефонов не повышает риск возникновения рака мозга. Значит ли это, что телефон (а вслед за ним и базовая станция) безвреден? Формально — нет, но все хорошо в меру. Об этой мере мы сегодня и поговорим.

Базовые нормы: ППЭ и SAR

Иллюстрация: Telenor Group

Согласно действующим в России санитарным правилам и нормам СанПиН 2.2.4/2.1.8.055 96 «Электромагнитные излучения радиочастотного диапазона (ЭМИ РЧ)», допустимая норма напряженности электромагнитного поля составляет 10 мкВт/см2 (или же 0,1 Вт/м2). Для сравнения:

- страны Скандинавии — 100 мкВт/см2;

- США — 100 мкВт/см2.

Норма была определена еще во времена СССР для работы с СВЧ-оборудованием в течение всего полного рабочего дня. Эта же норма установлена для СВЧ-печей Санэпиднадзором СССР (СН № 2666-83 «Предельно допустимые уровни плотности потока энергии, создаваемой микроволновыми печами»).

Но помимо параметров плотности потока энергии существует и SAR (Specific Adsorption Rate), характеризующая степень воздействия на организм. SAR — это удельная поглощенная мощность, выраженная на единицу массы тела или ткани (Вт/кг). Параметр определяет, на сколько градусов нагреваются ткани тела под воздействием радиоизлучения. В международной практике максимальный уровень SAR определяют от 1,6 или 2,0 Вт/кг. Стандарт был разработан на Западе в 1990-е.

Многие производители телефонов указывают SAR в стандартных характеристиках. Его часто используют в маркетинговых целях, в надежде на успех у технофобов. Например, коэффициент SAR у «детских» моделей телефонов может быть равен 0,568 Вт/кг. Такое решение, по заявлению производителей, «снижает вредное влияние сотовой связи на формирующийся детский организм».

Проверить адекватность существующих сейчас норм можно только одним способом — значительно их превысив и зафиксировав результат.

Как действует излучение

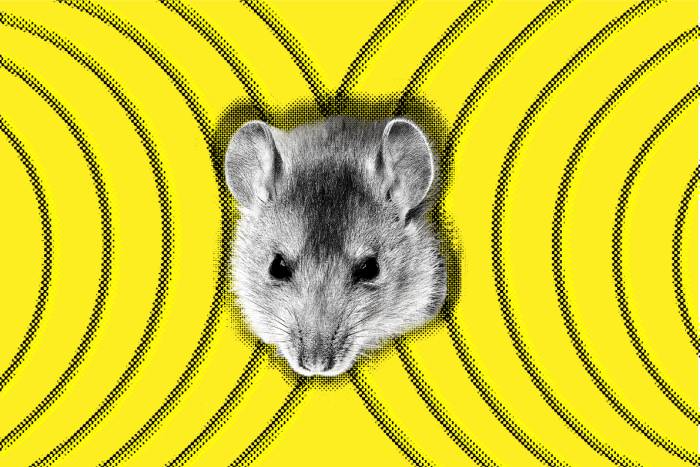

Иллюстрация: VOCATIV

Если вы не доверяете научным исследованиям и фанатично верите во вред сотовой связи — дальше можно не читать. Как известно, сторонники Теории Заговоров верят только в те факты, которые могут хотя бы косвенно подтвердить их правоту. Остальным напомним, что на сегодняшний день количество серьезных научных публикаций на тему влияния излучения мобильных телефонов на биологические организмы уже превышает 10 000. В качестве основного возможного эффекта длительного воздействия радиочастотных полей рассматривается рак (опухоли головного мозга). Среди других возможных побочных эффектов рассматривалось влияние на когнитивные способности мозга, сон, работу сердца и кровяное давление.

Исследование, проведенное под эгидой государственной токсикологической программы США (NTP), показало, что под воздействием радиоизлучения на высоких частотах у мышей возможно развитие рака мозга и сердца. Мышей подвергали воздействию волн до 6 Вт на килограмм массы — в несколько раз выше предельно допустимой нормы. В пересчете на взрослого человека получаем 400 Вт (разумеется, никакой сотовый телефон и близко не имеет такой мощности излучения).

В контрольной группе мышей глиомы (самая распространенная первичная опухоль головного мозга) возникли у 2–3% популяции, невриномы (доброкачественные опухоли, которые могут встречаться в любых нервных тканях человеческого организма) — у 1–6%. При такой статистике, в пересчете на риски для человека, становится понятно, что шаурма, купленная у вокзала, намного опаснее.

Но телефон — это всего лишь маленькое устройство, которое не используют 24 часа, не отрывая от головы. А что с базовыми станциями, которые находятся вблизи домов и работают круглосуточно?

Вокруг базовой станции

Иллюстрация: All about Wireless Technologies

Согласно нормативам санитарно-защитная зона вокруг базовой станции (БС) составляет 25 метров — это территория, на которой точно не нужно устраивать пикник. Зона отчуждения, в которую нельзя заходить, составляет 2–3 м. Непосредственные работы на БС можно осуществлять только после ее отключения, либо после снижения мощности излучения до 10 микровольт.

Уже из этих правил понятно, что с БС нужно обходиться осторожно. Поэтому станции редко размещают на жилых домах и практически никогда — на школах, детских садах и больницах. Для установки базовой станции оператор должен заключить с владельцем объекта договор на размещение и получить разрешение в Роспотребнадзоре и Роскомнадзоре. Обычно станции устанавливают на административных зданиях, на нежилых объектах, но гораздо чаще используют отдельно стоящие столбы освещения нового поколения (более высокие и способные выдержать многочисленное оборудование).

Чем чаще расположены станции, тем реже работает на максимальной мощности и тем меньше излучения от БС и самого телефона. Выходит, базовые станции, удаленные от человека на несколько десятков метров, не приводят к неблагоприятным последствиям для здоровья. К тому же базовые станции не излучают во все стороны. Их антенны имеют определенную диаграмму направленности с ярко выраженным главным лучом. Вне зоны главного луча, а также у подножия антенны уровень электромагнитного излучения будет мал.

С увеличением расстояния от антенны плотность потока уменьшается. На расстоянии свыше 100 метров, даже если антенна будет направлена прямо вам в голову, с этим излучением можно засыпать и просыпаться без вреда для здоровья. А телефон подстраивает мощность своего передатчика под уровень сигнала станции — чем он слабее, тем сильнее излучение телефона.

Между базовой станцией и вами обычно есть какие-то препятствия. Если станция установлена в доме напротив, то между вами будет стекло, из-за которого интенсивность сигнала снизится в пару раз. Если станция расположена на крыше, то между вами будет железобетонный потолок, снижающий сигнал в 32 раза.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, уровни воздействия радиочастотных сигналов базовых станций и беспроводных сетей по SAR-показателям настолько низки, что температура тела повышается крайне незначительно, и это не влияет на здоровье человека. Человек поглощает в пять раз больше сигналов от радиоприемника и телевизора. Это объясняется тем, что частоты, используемые в радиовещании (около 100 МГц) и телевещании (около 300–400 МГц), ниже частот, используемых в мобильной телефонной связи (900 МГц и 1800 МГц), а также тем, что благодаря своему росту человек представляет собой эффективную приемную антенну.

Заключение

По данным Правительства Москвы, всего на территории столицы установлено более 15 000 базовых станций (в любом другом российском городе их значительно меньше), мощность которых обычно не превышает 5–10 Вт. Во время всех контрольных измерений на территориях, прилегающих к базовым станциям, не было отмечено ни одного случая превышения допустимой напряженности электромагнитного поля. При этом в 91% случаев этот показатель был в несколько раз меньше предельно допустимого значения.

Если у вас остаются сомнения в безопасности установленной базовой станции, то можно запросить проверку объекта в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Или самостоятельно приобрести широкополосный измеритель напряженности электромагнитного поля, позволяющий получить сверхточные результаты измерений неионизирующих излучений. Измеритель охватывает все частоты — от длинноволновых до микроволновых — и позволяет определить любой уровень ЭМП.

ASTAL.RU

Транспорт на электрической тяге (электропоезда, троллейбусы, трамваи) – является относительно мощным источником электромагнитного излучения в диапазоне частот от 0-1000 Гц. Плотность потока магнитной индукции в пригородных электричках составляет до 75 мкТл при среднем значении 20 мкТл. Среднее значение плотности потока магнитной индукции на городском электротранспорте составляет 29 мкТл.

Вредной считается величина напряженности электромагнитного поля выше 0,2 микротеслы (мкТл).

Среднее значения излучения в пригородных электричках составляют 20 мкТл, а в троллейбусах и трамваях — 30 мкТл., т.е. в 10-15 раз выше допустимого значения!

Самые большие колебания магнитного поля в метро. Физики из МГУ и Института медико-биологических проблем провели замеры на станции «Университет» и зафиксировали на платформе при отправлении поезда показатели равные 50 — 100 мкТл. Даже, когда поезд исчезал в туннеле, поле никак не желало вернуться к прежнему значению. Лишь, после того как состав минует следующую точку подключения к контактному рельсу или пойдет с выключенными двигателями, поле на платформе возвращается к старому значению. Правда, иногда оно не успевало исчезнуть полностью — к платформе уже приближался следующий поезд.

В самом вагоне метро магнитное поле еще сильнее — 150 — 200 мкТл, то есть в десять раз больше, чем в обычной наземной электричке и в 1000 раз выше допустимого уровня!

Защитите себя и своих близких с помощью средств защиты от электромагнитных излучений, представленных на нашем сайте.

Биофизические особенности и источники ЭМИ КВЧ

Среди множества факторов окружающей среды, вызывающих значимые изменения функционального состояния биологических систем различного уровня организации, особая роль принадлежит ЭМИ (Adey, 1988; Grundler W., Kaiser F. et al. 1992). Естественные и искусственные источники электромагнитной энергии разного диапазона оказывают выраженное воздействие на живые организмы. Некоторые ЭМИ хорошо известны и давно используются в промышленности, клинической практике, быту, например, инфракрасное, ультрафиолетовое, ультравысокочастотное, сверхвысокочастотное. Другие применяются сравнительно недавно.

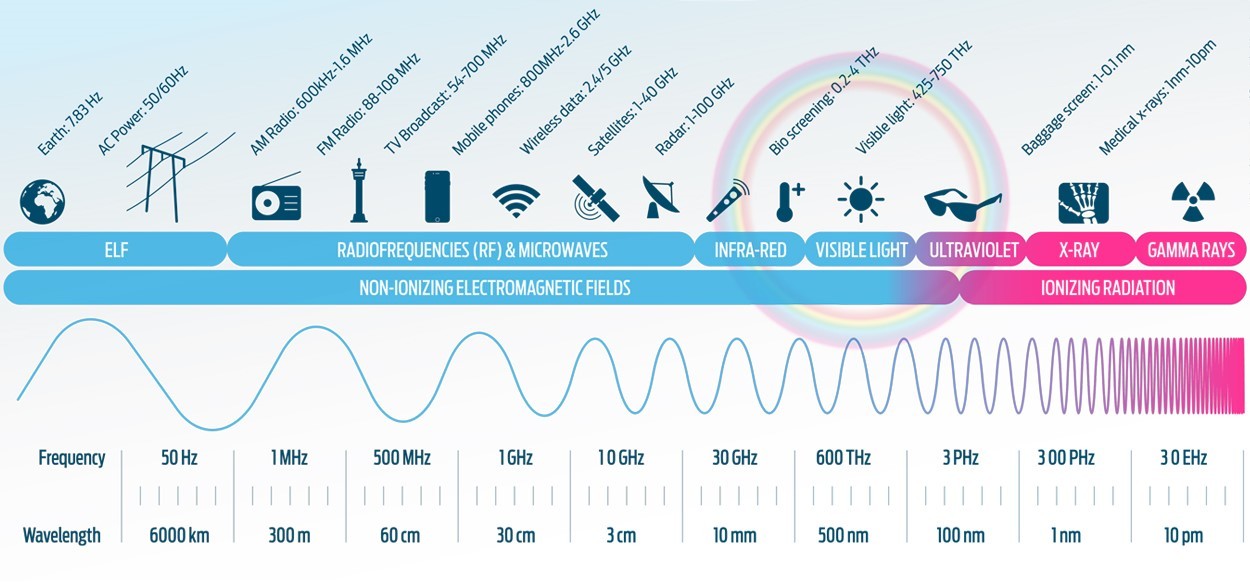

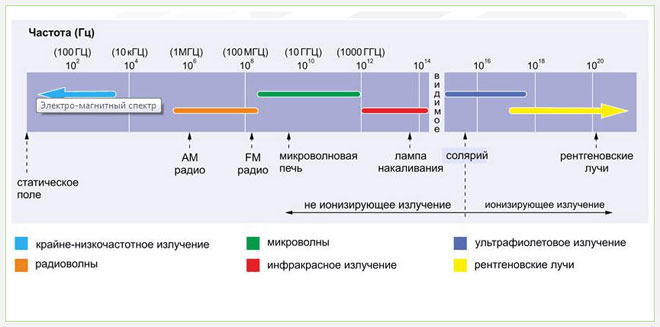

Шкала начинается с частот, как угодно близких к нулю (или длин волн, близких к бесконечности) – сверхдлинных волн радиоволнового диапазона и заканчивается волнами с очень высокими частотами – γ-волнами (γ — излучением). Как видно из таблицы 1.1, ЭМИ практически всей шкалы находят применение не только в таких традиционных областях как радиосвязь, радиолокация, телевидение и т. д., но и в нетрадиционных областях, прежде всего в медицине и биологии. Большой интерес среди них представляют излучения с длиной волны в свободном пространстве 1…10 мм, что соответствует диапазону частот f=300…30 ГГц, которые называют крайневысокочастотными (КВЧ) или миллиметровыми (мм) волнами, то есть ЭМИ КВЧ является одним из поддиапазонов сверхвысокочастотных колебаний (частоты свыше 300 МГц) (Девятков и др., 1991; Голант, 1997).

Этот диапазон электромагнитных волн был освоен сравнительно недавно – в середине 60-х годов прошлого столетия. Честь освоения мм-диапазона в значительной мере принадлежит российским учёным. В 1965 г. была опубликована работа М. Б. Голанта с соавторами, в которой сообщалось о разработке широкополосных генераторов с электрической перестройкой частоты. Это были знаменитые вакуумные лампы обратной волны с продольным магнитным полем (ЛОВ-О), разработанные в ведущем научно-исследовательском институте электронной промышленности СССР – НИИ 160 (позднее ГНПП «Исток», в настоящее время – ФГУП НПП «Исток», г. Фрязино, Московской обл.). Эти работы выполнялись под руководством выдающихся российских учёных в области СВЧ электроники – академика Н. Д. Девяткова и проф. М. Б. Голанта. Конечно, до освоения в серийном производстве ЛОВ-О в мм-диапазоне были известны, и нашли применение на практике другие вакуумные приборы, такие, например, как магнетроны (с 1936 г.), отражательные клистроны (с 1948 г.), но все эти приборы были узкополосными и предназначались для работы на фиксированных (средних) частотах, полное же перекрытие мм-диапазона началось именно с ЛОВ-О. Следует заметить, что подобные приборы и сейчас занимают значительное место в арсенале генераторов КВЧ-диапазона.

Наряду с вакуумными приборами, большое применение на практике нашли также полупроводниковые приборы КВЧ-диапазона, Среди таких приборов в первую очередь надо отметить маломощные генераторы на основе лавинно-пролётных диодов, диодов Ганна, а также полевых транзисторов. Эти приборы имеют выходную мощность порядка десятков-сотен милливатт (Бецкий и др., 2004).

Большие значения выходной мощности достигаются в приборах, отличительной особенностью которых является использование открытых резонаторов с целью увеличения пространства взаимодействия и при одновременном обеспечении высокой монохроматической генерации. К числу таких приборов относятся оротроны (генераторы дифракционного излучения). С помощью таких приборов удаётся получать выходную мощность в непрерывном режиме порядка единиц и десятков кВт в импульсном режиме.

Шкала электромагнитных излучений (по Бецкому О. В. и соавт,. 2004)

| Радиоволновой диапазон | Сверхвысочастотный диапазон (СВЧ) | Оптический диапазон | Диапазон ионизирующих излучений | |||||||||

| λ=1000 м | λ=100-1000 м | λ=10-100 м | λ=1-10 м | λ=10-100 см | λ=1-10 см | λ=1-10 мм | λ=0,1-1 мм | λ=100-0,76 мкм | λ=0,76-0,4 мкм | λ=400-10 нм | λ=10-0,01 нм | λ=0,01-0,0001 нм |

| Сверх-длин-ные волны | Длинные волны | Средние волны | Корот-кие волны | Деци-метро-вые волны | Санти-метро-вые волны | Милли-метро-вые волны | Субмил-лиметро-выеВолны | Инфра-красное излуче-ние (ИК) | Види-мые излуче-ния | Ультра-фиолетовые излу-чение (УФ) | Рентге-новское излуче-ние | Гамма-излуче-ние |

| Этот диапазон давно и широко применяется в различных радиотехнических устройствах для передачи информации (радио, телевидение и др.). За ним утвердилось название «радиоволновой диапазон». Некоторых его участки использованы для создания медицинская аппаратуры | Техническое использование СВЧ-диапазона начало бурно развиваться во второй половине XX века в связи с развитием радиолокации, радиорелейных линий, спутниковых систем связей, систем управления, мобильных телефонов и др. Электронные приборы СВЧ дали возможность создавать медицинскую аппа-ратуру для диагностики и терапии многих заболеваний. | Эти виды излучения представляют значительный интерес для применения их в медицине, особенно после появления лазеров в ИК, видимом и УФ диапазонах спектра, а также с появлением ксеноновых излучателей и усовершенствованных ртутных ламп | Ионизирующие излучения являются самыми первыми видами элек-тромагнитных излу-чений, которые с конца XIX века начали применяться в медицине для диаг-ностики и лечения злокачественных новообразований |

Существенное повышение мощности генераторов мм диапазона стало возможным при развитии методов релятивистской высокочастотной электроники. Для этого используются не только высокие напряжения, но и сильноточные электронные пучки, причем в ряде случаев в качестве эмиттеров электронов приходится применять электронные ускорители. Это новое направление в области электроники СВЧ возникло в СССР в шестидесятые годы прошлого века и успешно развивается в настоящее время (нижегородская научная школа, руководимая академиком РАН А. В. Гапоновым-Греховым).

К настоящему времени существует большое разнообразие приборов в КВЧ-диапазоне: гиротроны, лазеры на свободных электронах, мазеры на циклотронном резонансе (МЦР), релятивистские черенковские генераторы (ЛОВ-О или карцинотроны, многоволновые черенковские генераторы) и т. д. Пиковая мощность в релятивистских приборах может достигать единиц ГВт (десятков МВт во всём мм диапозоне при наносекундных длительностях) и сотен кВт при микросекундных длительностях импульсов. В непрерывном режиме работы релятивистские генераторы обеспечивают выходную мощность до единиц-десятков кВт.

Приборы, генерирующие волны мм-диапазона сразу начали применяться в таких «классических» областях техники, как радиолокация, радионавигация, радиосвязь, радиоспектроскопия и т. д. Сравнительно новыми техническими областями применения мм-волн являются локальные информационные системы (связь вне и внутри зданий), системы радиовидения, миллиметровая спектроскопия, дистанционные методы зондирования окружающей среды и некоторые другие (Бецкий и др., 2002).

Естественный электромагнитный фон, в том числе в КВЧ-диапазоне, в биосфере определяется излучением Солнца и других космических тел, а также излучением атмосферы Земли и всех окружающих нас тел. Самым мощным естественным источником электромагнитных волн на Земле является ближайшее к нам светило Солнце. Почти вся энергия электромагнитного излучения Солнца заключена в интервале длин волн от 1500 Å до 5 мм. Излучение в радио и рентгеновском диапазонах зависит от солнечной активности, увеличиваясь или уменьшаясь в течение 11-летнего цикла, и заметно возрастает при вспышках на Солнце. Максимум излучения Солнца приходится на видимую часть спектра (λ = 0,46 мк), причём на долю радиодиапазона приходится менее 1% от полной мощности. В мм диапазоне спектральная плотность излучения Солнца при эффективной температуре, равной 5500…8000 К и при λ =7 мм (в полосе частот 100 МГц) составляет примерно 10-12 мВт/см2. Причем, спектральная плотность излучения Солнца примерно на 13 дБ превышает собственное излучение атмосферы. Интересно, что мм-волны в значительной степени определяют особенности реликтового излучения, максимум которого находится вблизи λ = 3 мм (Бецкий и др., 2004).

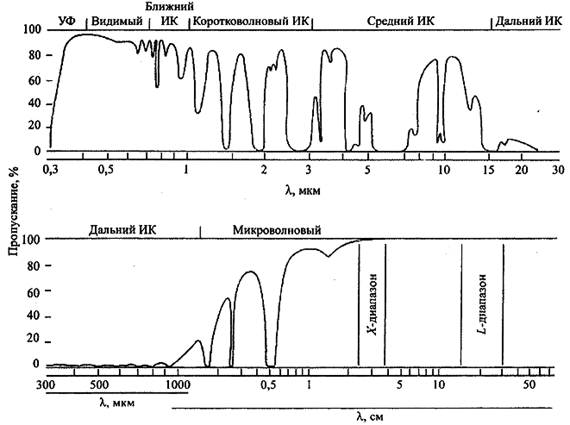

Излучение Солнца в мм диапазоне зависит от его активности. Следует подчеркнуть, что до настоящего времени мониторинг вариаций абсолютной величины потоков солнечного излучения и их спектрального состава отсутствует. Кроме того, практически отсутствуют и экспериментальные данные о спектрах и приращениях величин потоков в периоды вспышек и появления пятен на Солнце. Вместе с тем, представляет значительный интерес исследование, которое было проведено с помощью радиотелескопа в МГТУ им. Баумана в Дмитровском районе Московской области (Поляков, Бецкий, 2003). Как показали результаты исследования, появление солнечного пятна сильно влияет на процесс мм-излучения. В исследованиях С. В. Авакяна (2005) на основе анализа пространственно-временных характеристик нескольких тысяч всплесков обнаружено, что частота и сила возрастания мощности радиоизлучения ионосферы полностью коррелируют с изменением площади солнечных пятен, особенно с продолжительными хромосферными рентгеновскими вспышками на Солнце и полярными сияниями, включая периоды рекуррентных возрастаний солнечной активности. При этом автор теоретически доказал наличие у ионосферы и верхней атмосферы Земли микроволнового излучения, которое генерируется в квантовых переходах между высоковозбужденными ридберговскими состояниями всех атомно-молекулярных составляющих верхней атмосферной плазмы и является строго характеристическим (монохроматическим). Увеличение интенсивности мм излучения (существенное превышение над фоном) прямо коррелирует как с солнечной активностью, особенно со вспышками, так и с геомагнитными бурями. При этом все это излучение (начиная с длины волны λ ≈ 0,8 мм и более) свободно проникает в нижнюю атмосферу до земной поверхности (Дюшоссуа, 1986) (рис. 1.1).

Прозрачность атмосферы во всем диапазоне электромагнитного спектра (по Г. Дюшоссуа, 1986)

Рис. 1.1. Прозрачность атмосферы во всем диапазоне электромагнитного спектра (по Г. Дюшоссуа, 1986).

Это обстоятельство может быть решающим в проявлении биологической эффективности микроволнового излучения, а сам микроволновой диапазон может быть прямым каналом информации самых нижних слоев атмосферы и самой биосферы о вариациях солнечной и геомагнитной активности. Для биосферы и, в частности, для организма человека и животных эта информация в виде вариаций потока мм излучения как раз и может быть тем агентом X, который постулировал А. Л. Чижевский (1976, 1995). При этом он полагал, что агент X – это (в том числе) «электрические колебания определенной частоты», а агентом воздействия солнечной активности является, в частности, «миллиметровое излучение». При этом мм излучение способно выступать как несущая частота с модуляцией инфразвуковыми, акустико-гравитационными внутренними волнами верхней атмосферы, а также колебаниями фонового электромагнитного поля (ЭМП), в том числе в области биоритмов. Это усиливает эффект влияния низкочастотных колебаний фонового ЭМП с его значительной ролью в биологическом мире (Темурьянц и др., 1992), благодаря сильному действию на биообъекты со стороны мм излучения.

Необходимо обратить также внимание на тот факт, что максимум реликтового излучения приходится на мм диапазон, а также на появляющиеся в периодической печати сообщения радиоастрономов о «мощных» излучениях в мм диапазоне, которые приходят на Землю от отдалённых космических образований. Всё это может косвенно свидетельствовать о возможной и важной роли электромагнитных колебаний в мм диапазоне длин волн в эволюции живой материи на нашей планете.

Электромагнитные волны в КВЧ-диапазоне излучает и сам человек. При комнатной температуре и λ =8 мм в полосе частот 100 МГц за время в 1 с при коэффициенте отражения волны на границе «кожа-воздух», равном 0,5, собственное излучение человеческого организма с площади 1 см составляет 10 мВт/см2. С учетом общей площади кожи взрослого человека (

2 м2) полная мощность излучения при λ = 8 мм равна 10-8 мВт. Естественно, это составляет ничтожную долю от полной мощности электромагнитных волн, излучаемых телом взрослого человека.

Таким образом, все живое на Земле постоянно находится под воздействием ЭМИ мм диапазона космического и техногенного происхождения. Живые существа также излучают ЭМИ КВЧ. Несмотря на ничтожное значение мощности естественного электромагнитного фона в КВЧ-диапазоне, мм-волны несут большую информацию об окружающем нас мире и находят применение в различных областях знаний, в том числе в биологии и медицине.

ЭМИ КВЧ как физический фактор, действующий на биологические объекты, характеризуется несколькими биотропными параметрами: частотой и соответствующей ей длиной волны; интенсивностью, плотностью потока мощности (ППМ); направленностью, градиентом поля; наличием или отсутствием модуляции, видом модуляций; поляризацией.

Рассмотрим кратко основные физические особенности ЭМИ КВЧ. Это излучение относится к неионизирующим. Квант энергии в этом диапазоне меньше энергии теплового движения атомов и молекул. Энергия кванта в КВЧ-диапазоне существенно меньше энергии электронных переходов (1…20 эВ), энергии активации (

0,2 эВ), а также колебательной энергии молекул (10-2…10-1 эВ), энергии водородных связей (2·10-2…10-1 эВ). Ниже энергии КВЧ-кванта оказываются энергия вращения молекул вокруг связей (10-4…10-3 эВ), энергия куперовских пар при сверхпроводимости (10-6…10-4 эВ) и энергия магнитного упорядочения (10-8…10-4 эВ) (Бецкий, 1998). Следовательно, мм волны могут воздействовать на вращательные степени свободы молекул и влиять на их конформационные состояния. Это обстоятельство является существенным, например, при изучении распространении мм волн в различных средах (в частности, в атмосфере), а также при анализе медико-биологических экспериментов.

Как и излучение лазера КВЧ-излучение обладает высокой когерентностью (Frohlich, 1968; 1988), а также, наряду с любым видом электромагнитных колебаний, имеет, помимо волновых, и квантовые свойства (Девятков и др., 1991).

Биологические эффекты КВЧ-излучения регистрируются при ППМ излучения значительно ниже 10 мВт/см2. Было показано (Девятков и др., 1991), что энергия квантов КВЧ-излучения, во-первых, меньше энергии теплового движения молекул, во-вторых, значительно меньше энергии водородных (самых слабых) связей в молекулах живых организмов. При такой низкой интенсивности излучения интегральный нагрев облучаемых объектов в эксперименте не превышает обычно 0,1оС (Хижняк, 1991; Бецкий и др., 1996). Поэтому очевидно, что механизм биологического действия КВЧ-излучения не связан с повреждающим воздействием на живой организм, а ЭМИ КВЧ относится к нетепловым, «информационным» воздействиям. Термин «информационное воздействие» применительно к проблеме воздействия слабых электромагнитных колебаний на биологические объекты был введён в научный обиход А. С. Пресманом (1968). Такое воздействие предполагает как наличие «плато» на кривой зависимости «биологический эффект-мощность падающего излучения», так и отсутствие теплового эффекта при воздействии. Такой сигнал является, по определению, слабым или низкоинтенсивным, что типично для радиотехнических систем передачи информации в аналоговом или цифровом виде. Bсе эти условия в полном объёме выполняются при использовании низкоинтенсивных ЭМИ в мм диапазоне длин волн.

В последнее время проблема слабых (информационных) сигналов в электромагнитобиологии становится особенно актуальной. Это связано с жесткими требованиями экологического характера и предельно допустимыми уровнями облучения лиц, работающих с электромагнитными колебаниями или попадающих под их воздействие. Повышенный интерес к проблеме низкоинтенсивных воздействий в электромагнитобиологии в последнее время связан также с «эффектом (парадоксом) сверхмалых доз», впервые описанным в оригинальной работе Е. Б. Бурлаковой (1994). В этой пионерской работе обсуждаются вопросы терапевтической активности лекарственных препаратов при чрезвычайно слабых концентрациях, которые на несколько порядков меньше общепринятых в фармацевтической практике. Интересно, что столь малые концентрации активных веществ существенно меньше концентраций, используемых даже гомеопатической медицине. По-видимому, проблема сверхмалых доз выходит далеко за рамки терапии лекарственными препаратами и имеет фундаментальное общебиологическое значение. Эта проблема прекрасно проанализирована в монографии Ю. П. Чуковой «Эффекты слабых воздействий» (2000). В книге на основании большого количества оригинальных публикаций автора развивается универсальный термодинамический подход к анализу воздействия слабых электромагнитных полей на различные биологические структуры (в частности слабых полей в мм-диапазоне длин волн). В заключительном разделе книги её автор пишет: «Термодинамическая теория неравновесных систем, взаимодействующих с электромагнитным излучением, позволила открыть область больших и неожиданных ресурсов живых тел, в том числе и человека. Эта область слабых воздействий».

В метро сколько частота эми

Транспорт на электрической тяге (электропоезда, троллейбусы, трамваи) – является относительно мощным источником электромагнитного излучения в диапазоне частот от 0-1000 Гц. Плотность потока магнитной индукции в пригородных электричках составляет до 75 мкТл при среднем значении 20 мкТл. Среднее значение плотности потока магнитной индукции на городском электротранспорте составляет 29 мкТл.

Вредной считается величина напряженности электромагнитного поля выше 0,2 микротеслы (мкТл).

Среднее значения излучения в пригородных электричках составляют 20 мкТл, а в троллейбусах и трамваях — 30 мкТл., т.е. в 10-15 раз выше допустимого значения!

Самые большие колебания магнитного поля в метро. Физики из МГУ и Института медико-биологических проблем провели замеры на станции «Университет» и зафиксировали на платформе при отправлении поезда показатели равные 50 — 100 мкТл. Даже, когда поезд исчезал в туннеле, поле никак не желало вернуться к прежнему значению. Лишь, после того как состав минует следующую точку подключения к контактному рельсу или пойдет с выключенными двигателями, поле на платформе возвращается к старому значению. Правда, иногда оно не успевало исчезнуть полностью — к платформе уже приближался следующий поезд.

В самом вагоне метро магнитное поле еще сильнее — 150 — 200 мкТл, то есть в десять раз больше, чем в обычной наземной электричке и в 1000 раз выше допустимого уровня!

Защитите себя и своих близких с помощью средств защиты от электромагнитных излучений, представленных на нашем сайте.

Контактный рельс в метро: как это устроено и какое там напряжение?

В большинстве метрополитенов мира для передачи электрической энергии от подстанции к подвижному составу применяется не привычная для железной дороги воздушная контактная сеть, а вполне жесткий контактный рельс, оправдывающий свое название в полной мере.

Назначение и устройство контактного рельса

Контактный рельс — это жесткий токоведущий элемент, предназначенный для передачи электроэнергии к токоприемнику подвижного состава, за счет скользящего контакта.

На фото оранжевым окрашен токоприемник, скользящий по контактному рельсу снизу

Под жестким токоведущим элементом как правило понимается дополнительный рельс, однако это может быть все что угодно, главное чтобы этот элемент имел гладкую поверхность для возможности скольжения по нему токоприемника, и был жестким для возможности его крепления без дополнительных удерживающих приспособлений. Кстати, варианты крепления тоже могут быть различны: как по бокам от основного пути, так и в середине пути. Помимо крепления есть разные варианты токосъема: когда скольжение токоприемника осуществляется сверху, снизу или сбоку.

Напряжение электрического тока в контактной сети метрополитенов России — 825 Вольт выпрямленного постоянного тока, рабочим напряжением для подвижного состава является диапазон от 750 до 925 Вольт

В метрополитенах России контактный рельс расположен по бокам от основного пути для токосъема снизу, он с жестко крепится к шпалам железнодорожного пути посредством специального кронштейна, на вершине которого устанавливается изолятор, непосредственно удерживающий его. Таким образом ось контактного рельса оказывается параллельной оси пути, и если говорить о цифрах: расстояние между этой осью и ближайшим рельсом составляет 690 мм, а высота нижней (токоведущей) стороны над головкой рельса пути составляет 160 мм. Эти показатели на протяжении всей длины остаются практически неизменными.

Схема крепления контактного рельса в метрополитенах России

Достоинства применения контактного рельса

Есть множество сценариев использования контактных рельс для питания подвижных составов, начиная от поездов метро и заканчивая городским трамваем. В каждом конкретном случае проявляются те или иные сложности, по этому о достоинствах и недостатках такого способа передачи электроэнергии мы будем говорить с позиции применения в отечественном метрополитене.

Главной сложностью перед применением в метро классической контактной сети, организация которой хорошо отработана на большой железной дороге, стала борьба буквально за каждый кубический сантиметр пространства в тоннеле. Здесь и проявилось главное достоинство контактного рельса — такая технология не требует много места и габариты тоннелей остаются минимальными, ведь он занимает свободное пространство, которое невозможно занять чем-то другим, и невозможно ликвидировать.

Контактный рельс в тоннеле метро в изоляционном кожухе

Так как такая технология электропередачи не предполагает, в отличие от провода, движущихся частей, а также состоит из значительно меньшего количества элементов, если опять же сравнивать с контактной сетью, а значит и общая надежность оборудования будет выше, соответственно обслуживание будет упрощено, а ремонт удешевлен. Сплошная выгода, и почему железнодорожники не перешли на контактный рельс?*

Следующий плюс вытекает из физических свойств материалов. В метро используются рельсы изготовленные из низкоуглеродистой стали, и хоть ее положительные электрические качества заметно отстают от таковых, как например у меди, но за счет большого сечения контактного рельса, доходящего до 6600 квадратных миллиметров, его электрическое сопротивление значительно ниже, чем в контактном проводе. Отсюда, в сумме, он обладает лучшими токопроводящими свойствами, а учитывая большую площадь пятна контакта с токоприемником, и также постоянство этого контакта, возникновение электрической дуги и искрения исключено, а значит подвижной состав будет получать стабильное электропитание.

Недостатки применения контактного рельса

Однако из достоинств вытекают и недостатки. Из-за того, что сталь в силу ферромагнитных свойств обладает выраженным скин-эффектом, она не пригодна для передачи переменного тока: из-за того, что движение заряженных частиц в переменном электрическом поле будет сгруппировано в поверхностном слое данного металла, полезное сечение проводника изменится в меньшую сторону, увеличивая и электрическое сопротивление.

В воздушной контактной сети все токоведущие части расположены на значительной высоте и не представляют никакой угрозы для окружающих, а также сами остаются в «безопасности» от погодных явлений, таких как сильный снегопад. Электробезопасность диктует множество ограничений, связанных с контактным рельсом, в основном правила сводятся к необходимости обеспечить отсутствие людей вблизи токоведущего рельса под напряжением, ну и изоляцию рельса.

На станциях метро при падении пассажира на пути, предусмотрен свой алгоритм «возвращения» его обратно после снятия напряжения, для подъема на станцию через контактный рельс используют специальную лестницу. Также необходимо обеспечить 100% исключение нахождения в тоннеле людей во время движения поездов, и в российских метро для этого на всех станциях установлены специальные устройства мониторинга. В данном случае опасность заключается в токоприемниках, которые расположены по обе стороны подвижного состава. Наличие контактного рельса с одной стороны пути в тоннеле может дать забежавшему зацеперу ложное ощущение безопасности на противоположной стороне. Мало того, что движущиеся токоприемники сами по себе крайне опасные элементы конструкции, для встречи с ними в узком тоннеле, так они еще и под напряжением, если хоть один из них, на любой стороне вагона, касается контактного рельса.

Так выглядит лестница для захода с путей на станцию в метро. Лестница имеет складную конструкцию

В общем конечно есть метрополитены, в которых контактный рельс не изолирован от внешнего мира совсем никак, а электробезопасность обеспечивается исключительно организационными мерами, но в России он должен иметь изоляционный кожух (короб), а это значительно удорожает конструкцию.

Устройство контактного рельса

Контактный рельс закреплен непосредственно в фарфоровом изоляторе с полиэтиленовой прокладкой, который в свою очередь присоединяется к головке удерживающего кронштейна. Изолирующий короб крепится непосредственно на головку кронштейна. Таким образом уже на данном уровне контактный рельс остается полностью электрически изолированным проводником. Для подачи на него напряжения применяют прямое подключение провода от соответствующего энергетического фидера.

Место подключения контактного рельса к фидеру (обратите внимание, что контактный рельс на данном фото не имеет защитного короба)

Удерживающий кронштейн надежно крепиться к шпале, а его высота зависит от высоты путевых рельс. Между кронштейнами выдерживают расстояние до 5,5 метров, и это расстояние не зависит от длины рельсовых плетей (кстати длина одной плети 12,5 метров).

Теперь видится лишь одна проблема — стирание контактного башмака (который прижимается токоприемником к контактному рельсу) о частые стыки. Но бархатный путь придумали не только для людей, и для токоприемников контактные рельсы сваривают в единые плети длиной до 100 метров, с обязательным наличием температурных стыков для возможности бездеформационного расширения и сжатие плети от изменений температуры. На сварной стык обязательно приваривают несколько токопроводящих накладок, для уменьшения электрического сопротивления.

Башмак токоприемника мотор-вагона метро

Для плавного присоединения и отсоединения башмака токоприемника к контактному рельсу применяются концевые отводы. Их конструкция довольно проста, в конце отвода его высота относительно головки путевого рельса начинает повышаться, пока поверхность контактного рельса не становиться выше высоты касания башмака.

Что такое электромагнитное излучение и как оно влияет на человека

Электромагнитное излучение – это колебания электрического и магнитного полей. Скорость распространения в вакууме равна скорости света (около 300 000 км/с). В других средах скорость распространения излучения меньше.

Электромагнитное излучение классифицируется по частотным диапазонам. Границы между диапазонами весьма условны, в них нет резких переходов.

- Видимый свет. Это самый узкий диапазон во всем спектре. Человек может воспринимать только его. Видимый свет сочетает в себе цвета радуги: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. За красным цветом находится инфракрасное излучение, за фиолетовым – ультрафиолетовое, но они уже не различимы человеческим глазом.

Волны видимого света очень короткие и высокочастотные. Длина таких волн – одна миллиардная часть метра или один миллиард нанометров. Видимый свет от Солнца – своеобразный коктейль, в котором смешаны три основных цвета: красный, желтый и синий.

- Ультрафиолетовое излучение – часть спектра между видимым светом и рентгеном. Ультрафиолетовое излучение используется для создания световых эффектов на сцене театра, дискотеках; банкноты некоторых стран содержат защитные элементы, видимые только при ультрафиолете.

- Инфракрасное излучение является частью спектра между видимым светом и короткими радиоволнами. Инфракрасное излучение – это скорее тепло, чем свет: каждое нагретое твердое или жидкое тело испускает непрерывный инфракрасный спектр. Чем выше температура нагревания, тем короче длина волны и выше интенсивность излучения.

- Рентгеновское излучение (рентген) . Волны рентгеновского излучения обладают свойством проходить сквозь вещество и не поглощаться слишком сильно. Видимый свет такой способностью не обладает. Благодаря рентгену некоторые кристаллы могут светиться.

- Гамма-излучение – это наиболее короткие электромагнитные волны, которые проходят сквозь вещество без поглощения: они могут преодолеть однометровую стену из бетона и свинцовую преграду толщиной в несколько сантиметров.

ВАЖНО! Необходимо избегать рентгеновского и гаммы-излучений, так как они представляют для человека потенциальную опасность.

Шкала электромагнитных излучений

Процессы, происходящие в космосе, и объекты, которые там находятся, порождают электромагнитные излучения. Шкала волн является методом регистрации электромагнитных излучений.

Детальная иллюстрация спектрального диапазона представлена на рисунке. Границы на такой шкале условны.

Основные источники электромагнитного излучения

- Линии электропередач. На расстоянии 10 метров они создают угрозу для здоровья человека, поэтому их размещают на большой высоте либо закапывают глубоко в землю.

- Электротранспорт. Сюда входят электрокары, электрички, метро, трамваи и троллейбусы, а также лифты. Самым вредным воздействием обладает метро. Лучше передвигаться пешком или на собственном транспорте.

- Спутниковая система. К счастью, сильное излучение, сталкиваясь с поверхностью Земли, рассеивается, и до людей долетает только малая часть опасности.

- Функциональные передатчики: радары и локаторы. Они излучают электромагнитное поле на расстоянии 1 км, поэтому все аэропорты и метеорологические станции размещаются как можно дальше от городов.

Излучение от бытовых электроприборов

Широко распространенными источниками электромагнитного излучения являются бытовые приборы, которые находятся у нас дома.

- Мобильные телефоны. Излучение от наших смартфонов не превышает установленные нормы, но когда мы звоним кому-то, после набора номера идет соединение базовой станции с телефоном. В этот момент сильно превышается норма, так что подносите телефон к уху не сразу, а через несколько секунд после набора номера.

- Компьютер. Излучение также не превышает норму, но при длительной работе СанПин рекомендует каждый час делать перерыв на 5-15 минут.

- Микроволновая печь. Корпус микроволновки создает защиту от излучений, но не на 100%. Находиться рядом с микроволновкой – опасно: излучение проникает под кожу человека на 2 см, запуская патологические процессы. Во время работы СВЧ-печи соблюдайте расстояние в 1-1,5 метра от нее. . Современные плазменные телевизоры не представляют большой опасности, а вот старых с кинескопами стоит опасаться и держаться на расстоянии минимум 1,5 м.

- Фен. Когда фен работает, он создает электромагнитное поле огромной силы. В это время мы сушим голову достаточно долго и держим фен близко к голове. Чтобы снизить опасность, пользуйтесь феном максимум 1 раз в неделю. Суша волосы вечером, вы можете вызвать бессонницу.

- Электробритва. Вместо нее приобретите обычный станок, а если привыкли – электробритву на аккумуляторе. Это в значительной мере снизит электромагнитную нагрузку на организм.

- Зарядные устройства создают поле во все стороны на расстоянии 1 м. Во время зарядки вашего гаджета не находитесь близко к нему, а после зарядки отсоедините устройство из розетки, чтобы излучения не было.

- Электропроводка и розетки.Кабеля, отходящие от электрощитов, представляют особую опасность. Расстояние от кабеля до спального места должно быть минимум 5 метров.

- Энергосберегающие лампы также излучают электромагнитные волны. Это касается люминесцентных и светодиодных ламп. Установите галогеновую лампу или лампу накаливания: они ничего не излучают и не представляют опасности.

Установленные нормы ЭМИ для человека

Каждый орган в нашем теле вибрирует. Благодаря вибрации вокруг нас создается электромагнитное поле, содействующее гармоничной работе всего организма. Когда на наше биополе воздействуют другие магнитные поля, это вызывает в нем изменения. Иногда организм справляется с влиянием, иногда – нет. Это становится причиной ухудшения самочувствия.

Даже большое скопление людей создает электрический заряд в атмосфере. Полностью изолироваться от электромагнитного излучения невозможно. Есть допустимый уровень ЭМИ, который лучше не превышать.

Вот безопасные для здоровья нормы:

- 30-300 кГц, возникающие при напряженности поля 25 Вольт на метр (В/м),

- 0,3-3 МГц, при напряженности 15 В/м,

- 3-30 МГц – напряженность 10 В/м,

- 30-300 МГц – напряженность 3 В/м,

- 300 МГц-300 ГГц – напряженность 10 мкВт/см 2 .

При таких частотах работают гаджеты, радио- и телеаппаратура.

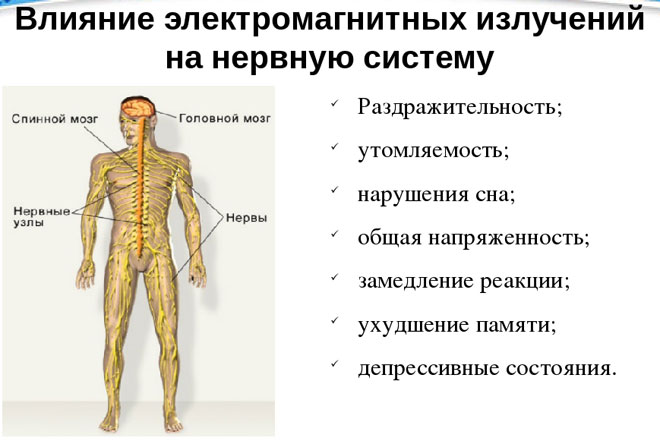

Воздействие электромагнитных лучей на человека

Нервная система чрезвычайна чувствительна к влиянию электромагнитных лучей: нервные клетки уменьшают свою проводимость. В результате ухудшается память, притупляется чувство координации.

При воздействии ЭМИ на человека не только подавляется иммунитет – он начинает атаковать организм.

ВАЖНО! Для беременных женщин электромагнитное излучение представляет особую опасность: снижается скорость развития плода, появляются дефекты в формировании органов, велика вероятность преждевременных родов.

Защита от электромагнитных излучений

- Если вы проводите много времени за компьютером, запомните одно правило: расстояние между лицом и монитором должно быть около метра.

- Уровень электромагнитного излучения бытовой техники, которую вы покупаете, не должен доходить до отметки «минимум». Обратитесь к продавцу-консультанту. Он поможет выбрать наиболее безопасную технику.

- Ваша кровать не должна находиться рядом с местом, где проложена электропроводка. Расположите спальное место в противоположном конце комнаты.

- Установите защитный экран на компьютер. Он выполнен в виде мелкой металлической сетки и действует по принципу Фарадея: вбирает в себя все излучение, защищая пользователя.

- Сократите пребывание в электрифицированном общественном транспорте. Отдавайте предпочтение пешей ходьбе, велосипеду.

Как проверить уровень электромагнитного излучения в домашних условиях

Точно обрисовать, как обстоят дела с электромагнитным излучением в вашем доме, могут только специалисты. Когда в службу СЭС поступает объявление о превышении допустимой нормы ЭМИ, на место выезжают работники со специальными приборами, позволяющими получить точные данные. Показатели обрабатываются. Если они завышены, предпринимаются определенные меры. Первым делом выясняют причину неполадки. Это может быть ошибка в строительстве, проектировании, неправильная эксплуатация.