Как сделать самолет в компас 3d

Ежедневные новости, видео и приколы.

YouTube канал

Подбор двигателя

Меню сайта

Магазин

TOP статьи

Оборудование

Плосколеты

Создание авиамоделей

- Фотоинструкции

- Видеоинструкции

- Обзоры изготовления

RC Магазины

Home Изготовление авиамоделей Обзоры изготовления Разработка авиамодели в Компас 3D

- Изготовление, чертежи и полет свободного летающего дельтаплана

- Мои недавние проекты

- Минтранс разрешил запускать дроны над городами

- Присоединяйся к команде Hi-Fly

- Обучение: Пилот дронов в очной школе Skillbox

- Авиамодели, дроны и запрет полетов

- Fokker D.VIII

- Складной пропеллер из обломышей своими руками

- Балансир из карандашей

- Фестиваль Большие Гуси 2022

| Разработка авиамодели в Компас 3D |

| Изготовление авиамоделей — Обзор: как сделать авиамодель |

| Автор: Игорь |

|

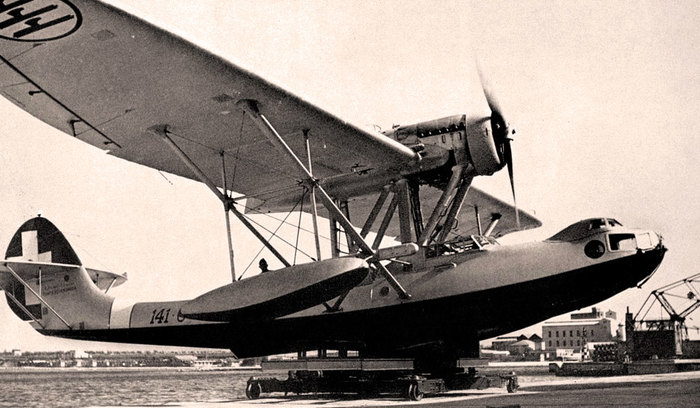

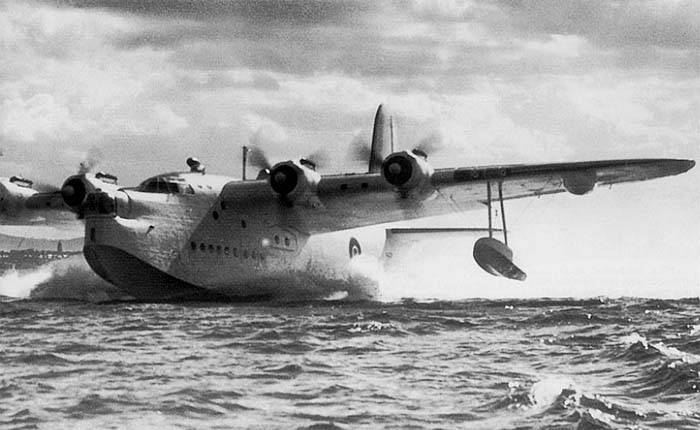

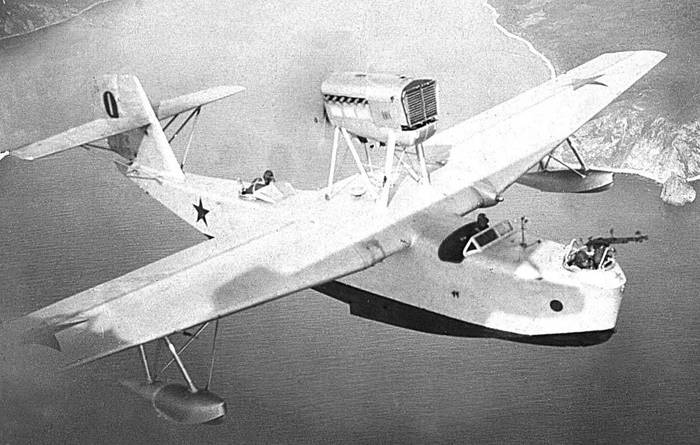

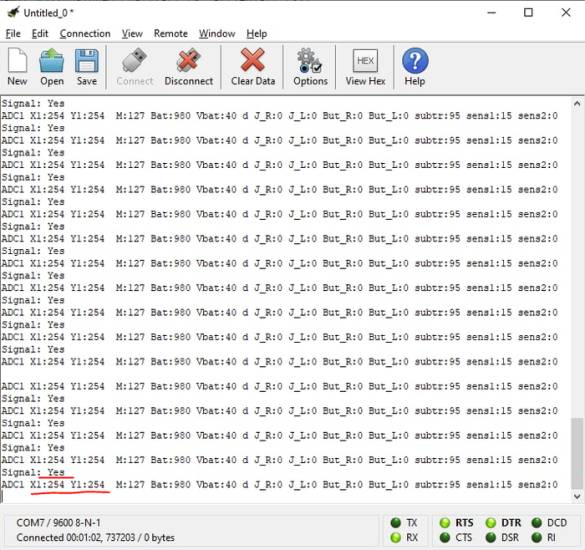

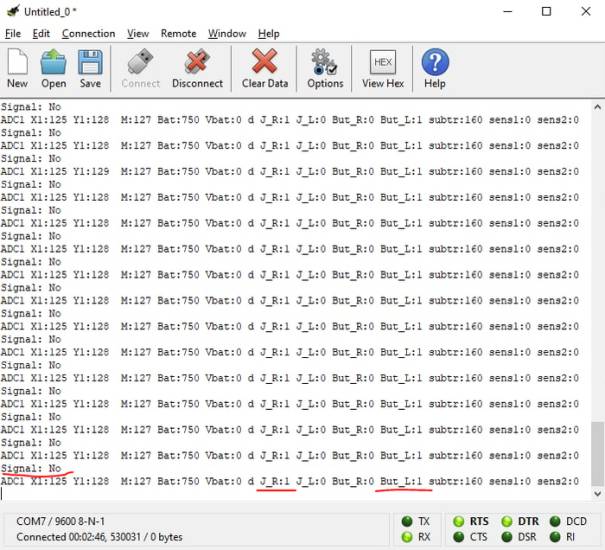

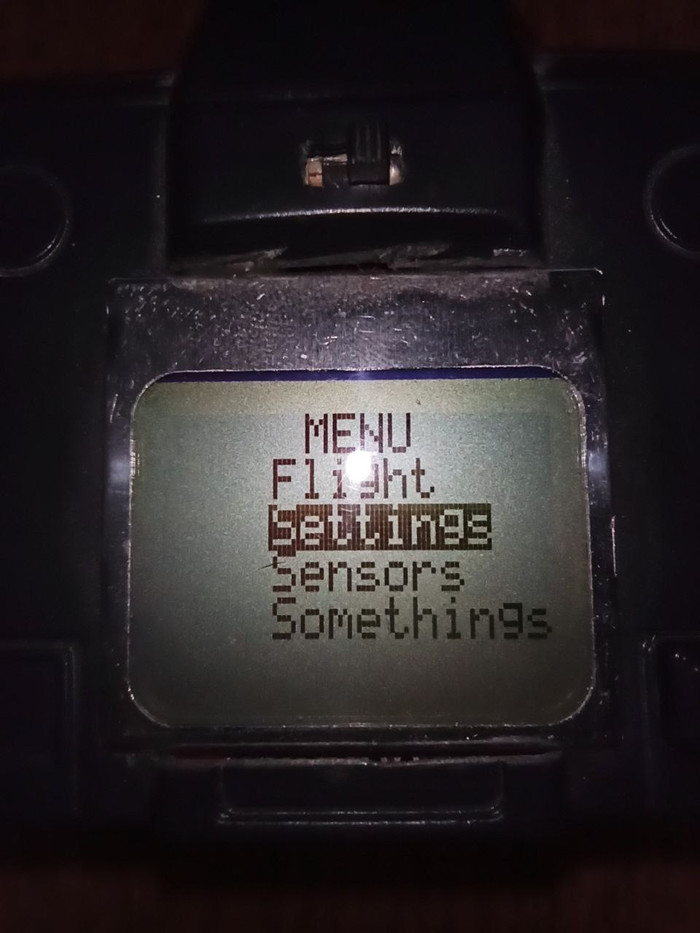

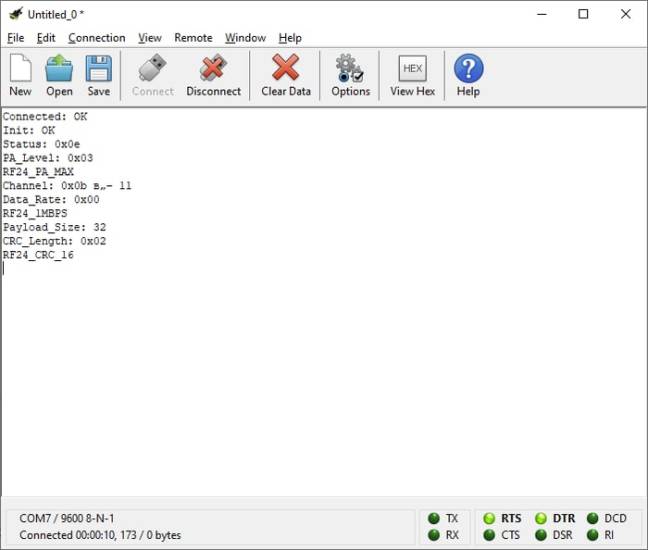

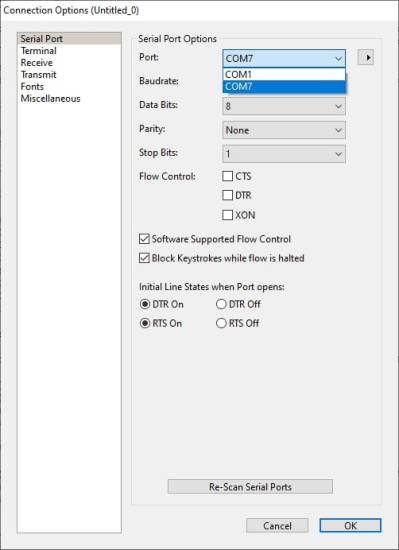

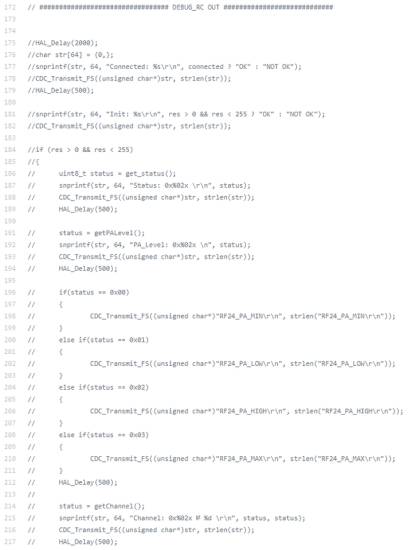

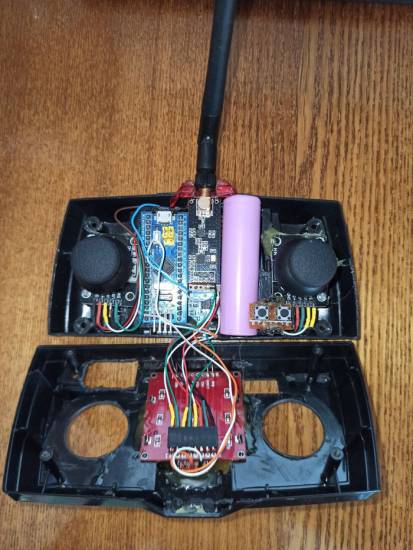

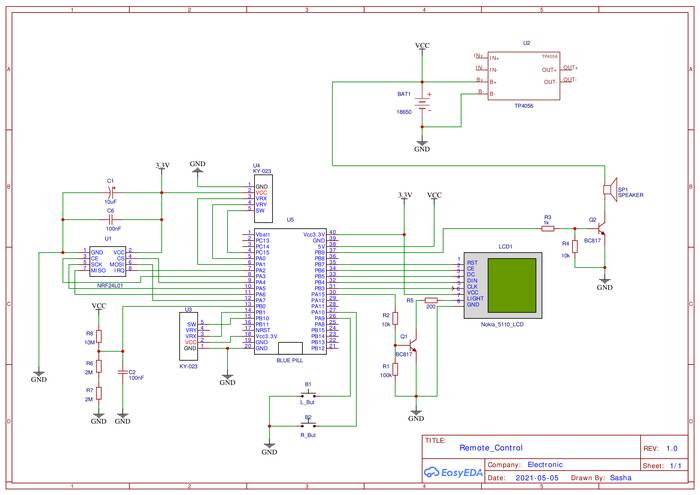

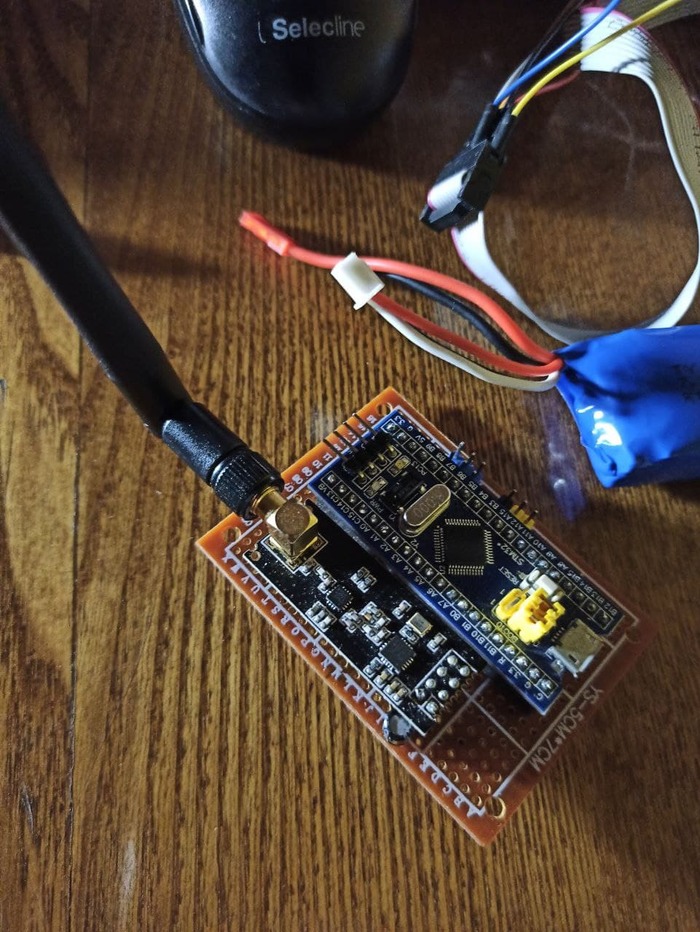

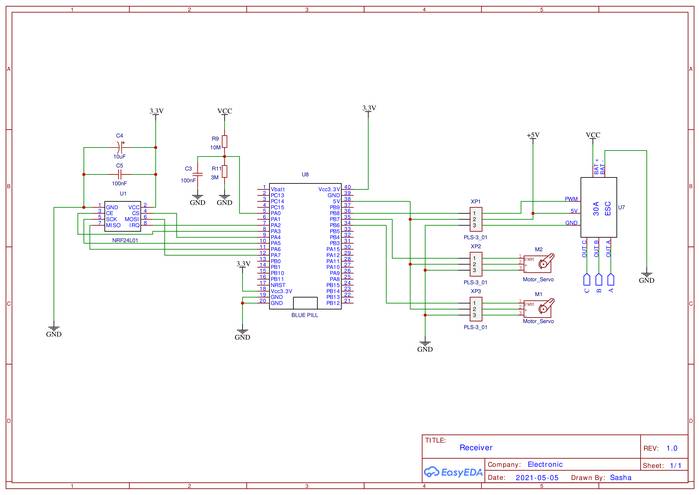

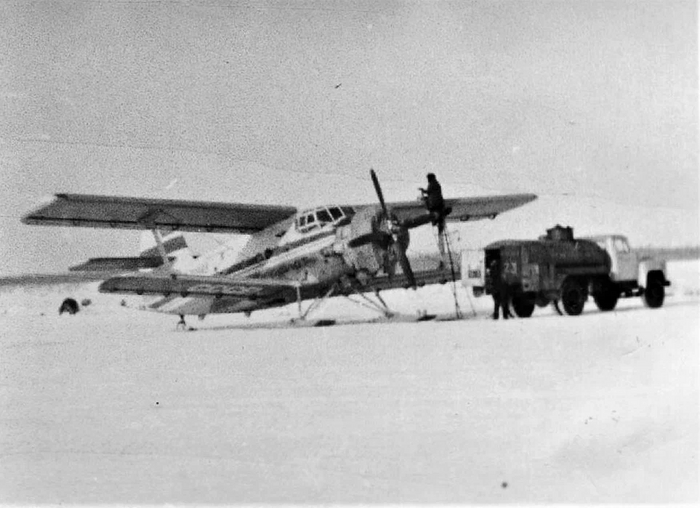

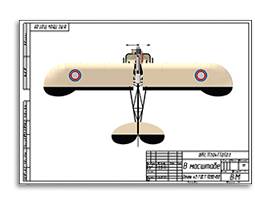

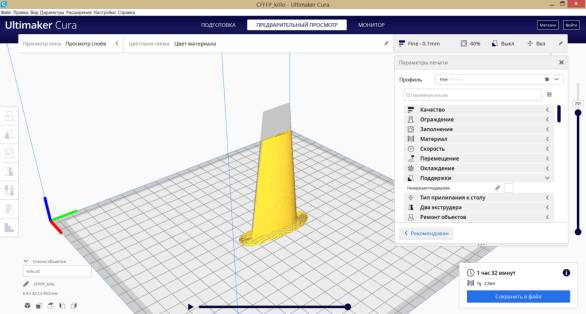

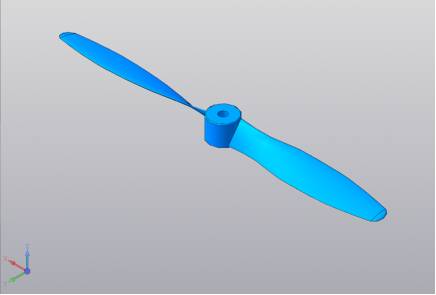

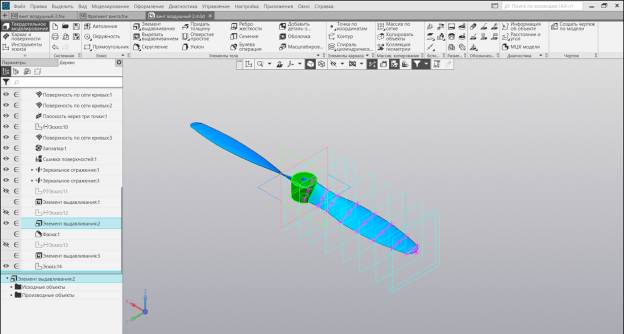

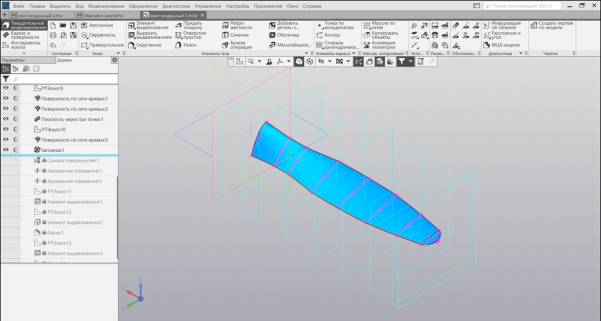

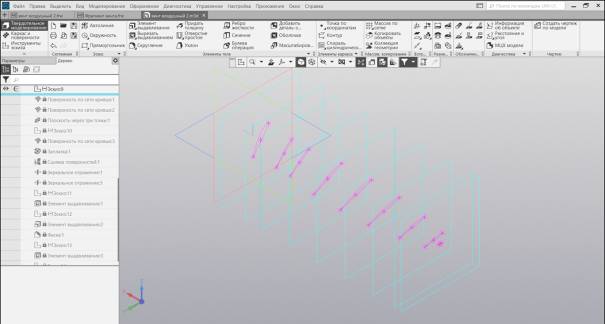

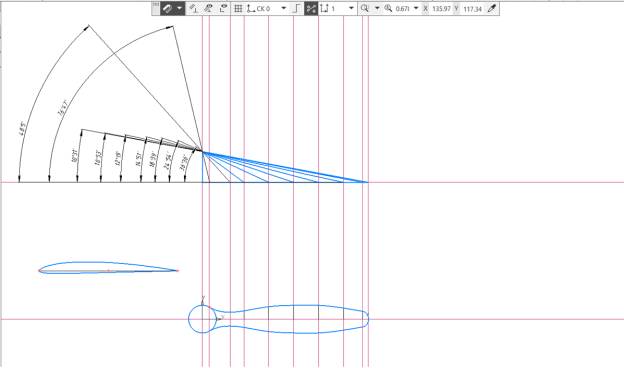

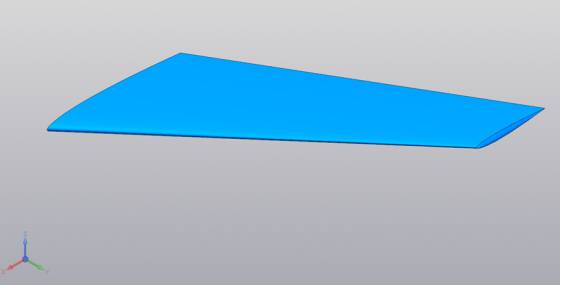

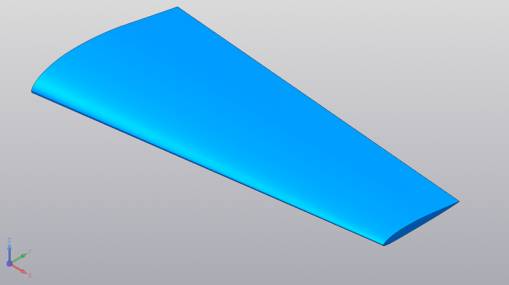

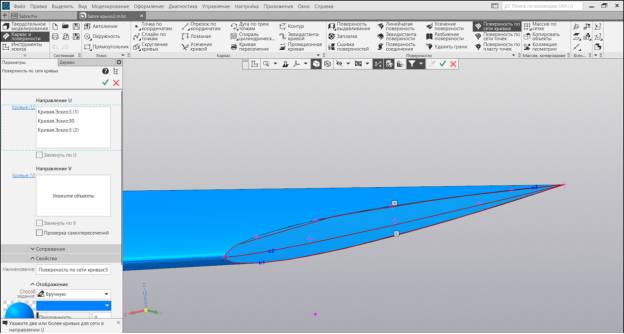

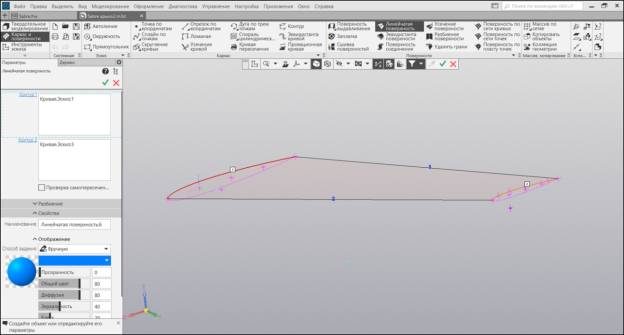

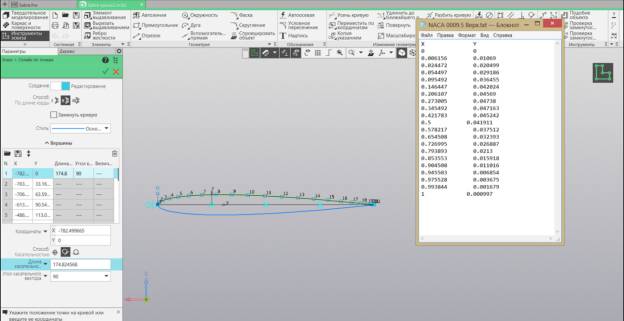

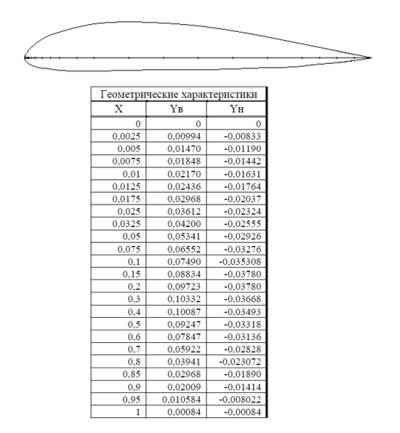

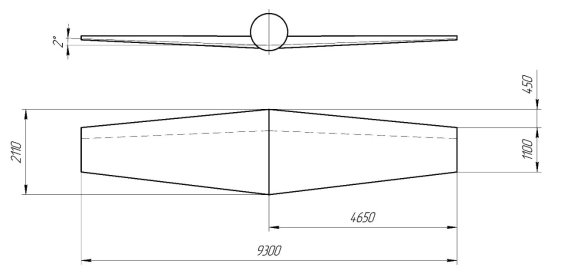

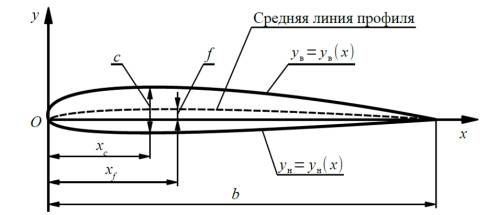

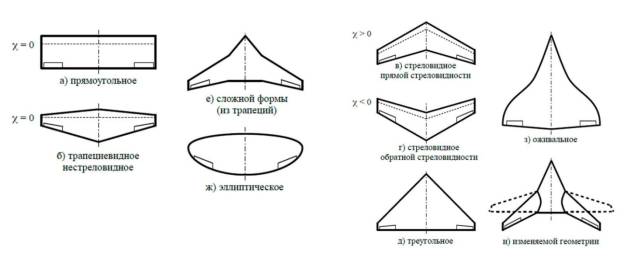

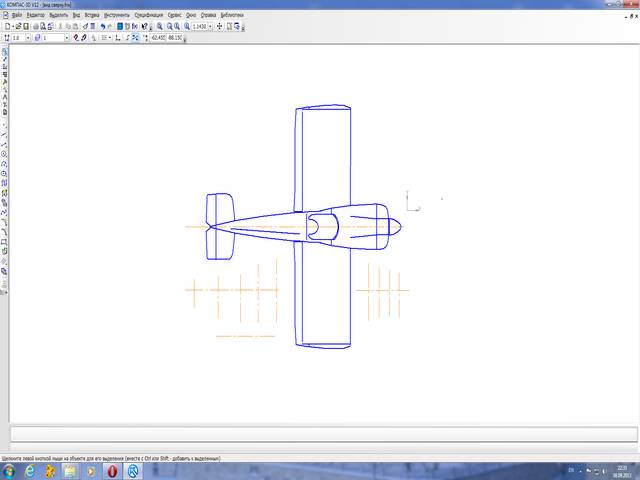

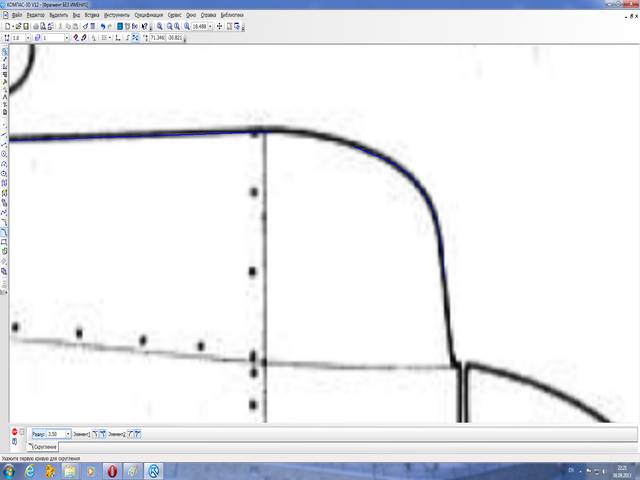

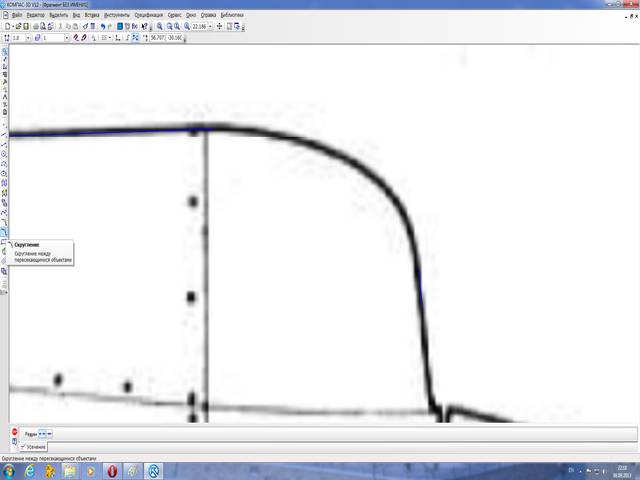

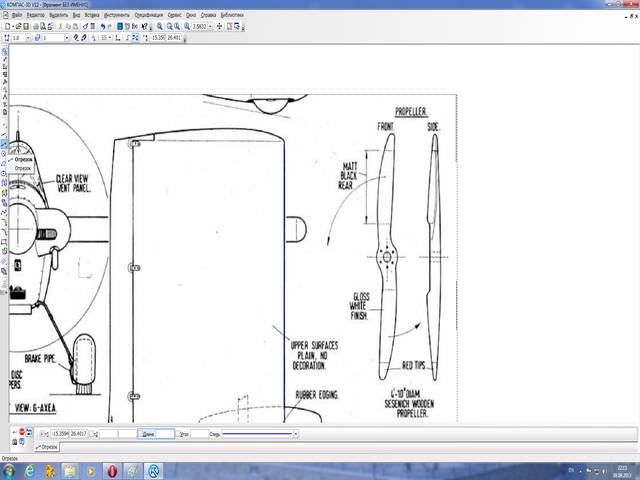

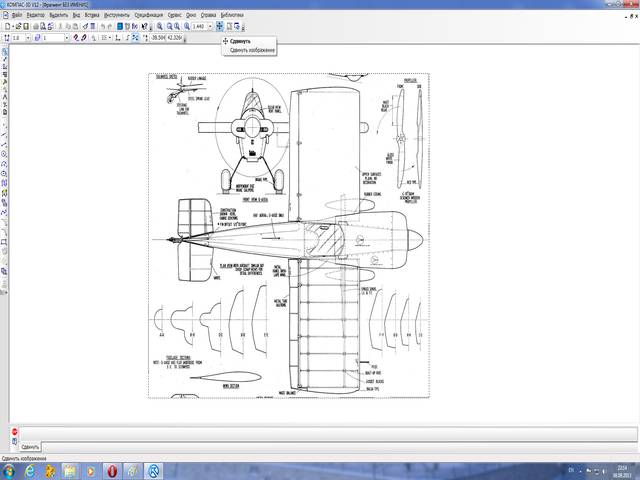

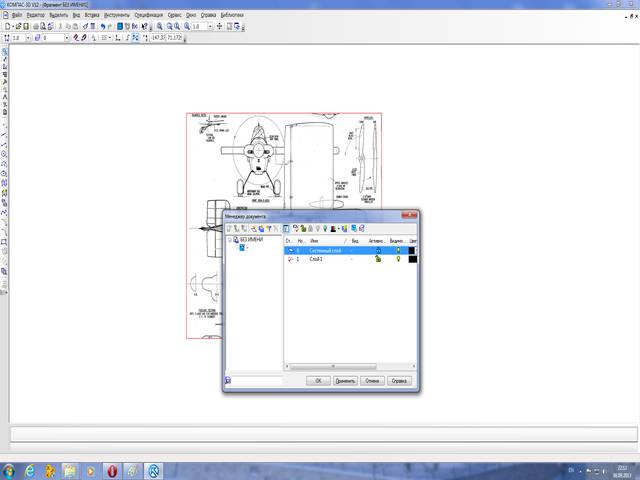

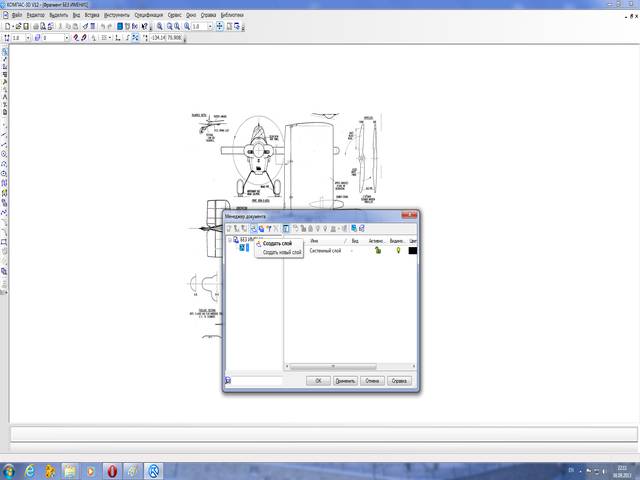

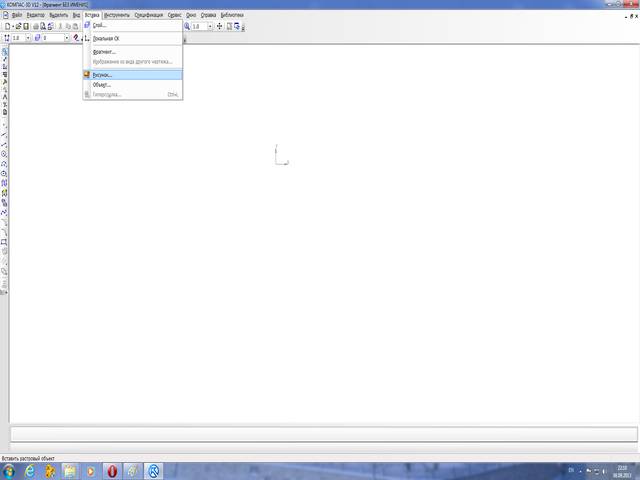

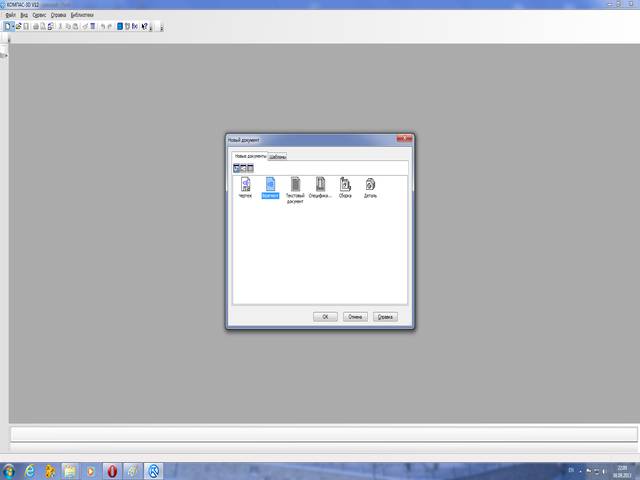

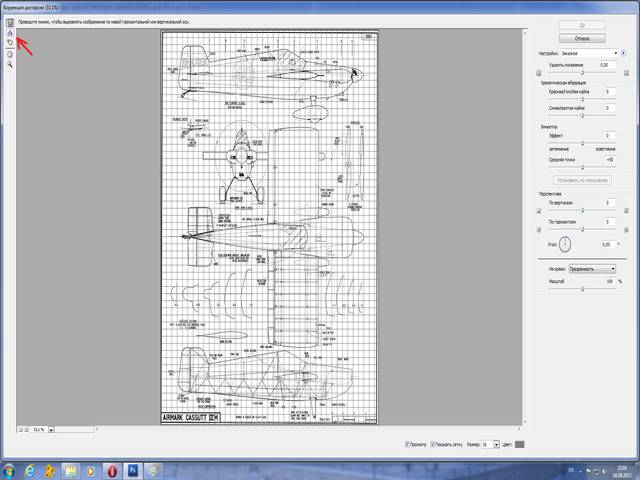

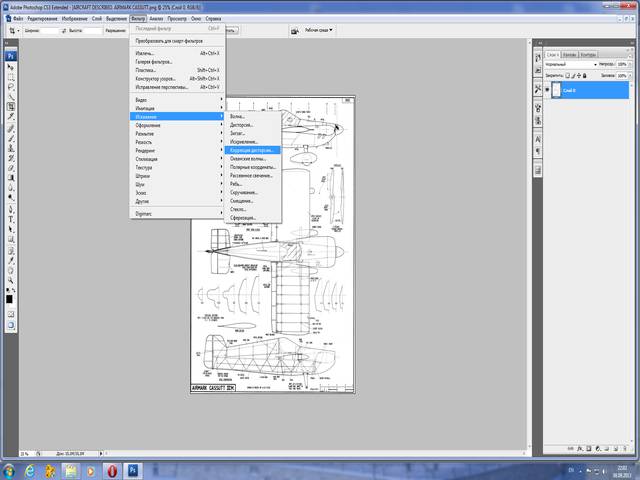

Для того что бы получить чертеж нам понадобится фоторедактор (я пользовался Фотошопом) и САПР Компас 3D. Сразу хочу предупредить что бесплатная(LT) версия не позволяет экспортировать рисунки, поэтому пришлось искать портайбл версию. Все остальное можно делать и в бесплатной версии. Статья из журнала у нас в фомате PDF, поэтому отрываем ее в фотошопе и выбираем нужную страницу. Затем идем в меню Фильтр > Искажения > Коррекция дисторсии. Зачем это нужно? Не каждая картинка претендующая на чертеж имеет осевые линии параллельные (перпендикулярные) краям листа,поэтому что бы избежать дальнейших трудностей правим рисунок. Выбираем инструмент Выпрямление (отмечен красной стрелкой),теперь проводим линию вдоль осевой(я проводил по передней кромке крыла) и видим что программа повернула изображение так,что все линии стали паралельны сетке. Далее сохраняем результат в JPG или PNG кому как нравиться,и последующие действия производим уже в Компасе. Я еще разделил рисунок на части что бы было легче работать и сохранил лишь часть рисунка с видом сверху. Открываем Компас,выбираем Новый документ и Фрагмент Далее открываем меню Вставка и выбираем пункт Рисунок(этого пункта как раз нет в LT версии) Во всплывающем окне выбираем наш рисунок и вставляем. Далее опять идем в меню Вставка > Слой и в Менеджере документа кликаем создать новый слой. Далее ОБЯЗЯТЕЛЬНО нужно выполнить пару действий. Я на этом слегка обжегся. 1 установить красный крыжик на Слой 1 и 2 Закрыть замок на системном слое,при этом синим должна быть подсвечена строка «системный слой» Что бы двигать и изменять масштаб изображения нужно кликнуть на инструмент крестик со стрелочками и когда курсор примет вид значка зажав левую кнопку мыши мы двигаем изображение,а колесиком изменяем масштаб. Для отрисовки нам понадобятся минимум два инструмента — Отрезок и Скругление. Выбираем инструмент Отрезок на панели слева(можно так же через меню Инструменты> Геометрия>Отрезки>Отрезок и начинаем обрисовывать прямые линии на рисунке Внизу экрана есть всплывающее окошко Стиль. В нем выбираем тип линии. Но кроме прямых линий на будущем чертеже должно быть полно кривых,для их отрисовки воспользуемся инструментом Скругление. На фото мы видим два синих отрезка между которыми должна быть кривая,кликнув на инструмент Скругление и задав нужный радиус кликаем по отрезкам между которыми будет проходить скругление. Если радиус не подошел делаем шаг назад Ctrl+Z или Редактор> отменить и повторяем опять с другим радиусом. После того как обвели весь рисунок смотрим что получилось: Вставка>Слой и в менеджере документа выключаем «лампочку» в системном слое (или правой клавишей по слою и Погашеный) Получаем вот такое изображение. Затем с ним можно делать все что угодно, скопировать на новый чертеж, отмаштабировав. ЗЫ предвидя язвительные высказывания хочу заметить что я никакой не знаток Компаса и время наработки в этом редакторе у меня менее 10 часов. Но наступив неоднократно «на грабли»,о которых в интернет уроках ни слова решил сделать такое мини пособие для начинающих как и я и у которых отсутствует время на прочтение трехкилограмовых бумажных самоучителей. Чертеж еще далеко не закончен,над ним работать и работать. В итоге планирую на выходе получить чертежи бальзовой копии (полукопии) размахом примерно 1м (1:5) Как всегда буду рад ответить на любые вопросы. Оригинал статьи расположен на Паркфлаере , если вам понравилась статья — проголосуйте за нее! Моделирование аэродинамических поверхностей летательных аппаратов для малой авиации и авиамоделирования с помощью системы КОМПАСВ статье рассматриваются вопросы проектирования аэродинамических линейчатых поверхностей, которые применяются для изготовления крыльев, хвостового оперения и воздушных винтов летательных аппаратов малой авиации, а также в практике авиамоделирования с помощью отечественной системы автоматизированного проектирования КОМПАС. Подробно показан процесс проектирования поверхностей таких изделий, создания их твердотельных моделей и изготовления на 3D принтере. Приведены конкретные примеры создания моделей изделий. Ключевые слова:аэродинамические линейчатые поверхности, малая авиация, авиамоделирование, система КОМПАС, крыло самолета, воздушный винт, изготовление на 3D принтере. В последние годы в нашей стране усилился интерес к малой авиации, а также к созданию уменьшенных копий современных летательных аппаратов, для участия в различных авиашоу и соревнованиях. Высокая стоимость промышленно выпускаемых летательных аппаратов для малой авиации и их недоступность для обычных граждан побуждает все большее число энтузиастов и любителей авиации взяться за проектирование и изготовление простейших летательных аппаратов своими силами. Специализированные системы автоматизированного проектирования таких аппаратов имеют высокую стоимость и также недоступны для любителей авиации. Поэтому нами было решено изучить возможности системы КОМПАС, как одной из самых доступных не только в студенческой среде, но и среди технических специалистов промышленный предприятий, для проектирования аэродинамических поверхностей небольших летательных аппаратов. И показать возможность применения такой системы для расчетов и проектирования основных элементов создаваемого аппарата. Внешний облик летательного аппарата в большей степени определяется формой фюзеляжа, крыла и хвостового оперения. Поверхность фюзеляжа является кинематической каналовой поверхностью [8, с.60], которая достаточно просто может быть смоделирована в системе КОМПАС формообразующей операцией «Поверхность по сечениям». Поэтому мы решили остановиться на поверхностях крыльев и хвостового оперения, а также поверхностях тянущего винта поршневого двигателя. Известно, что поверхности крыльев летательных аппаратов можно разделить на линейчатые (для дозвуковых и около звуковых скоростей полета) и не линейчатые. Летательные аппараты малой авиации летают на дозвуковых скоростях полета, поэтому в статье рассматриваются вопросы проектирования линейчатого крыла. Из классической начертательной геометрии [4, с.220], [8, с.65] известно, что в общем случае для задания линейчатой поверхности необходимы три направляющие линии. Традиционная классификация линейчатых поверхностей производится в зависимости от формы направляющих линий: — косой цилиндр с тремя направляющими — все три направляющие линии являются кривыми линиями; — дважды косой цилиндроид — две направляющие кривые, одна прямая; — дважды косой коноид — две направляющие линии прямые, третья кривая; — однополостный гиперболоид — все три направляющие линии прямые. Форма крыла характеризуется его видом в плане, видом спереди и аэродинамическим профилем [1, с.5]. Главными параметрами формы крыла в плане являются размах крыла, корневая и концевая хорды, угол стреловидности , который измеряется по линии одной четвертой хорд. Рис.1 Форма крыла в плане В зависимости от формы крыла в плане, крылья делятся на прямоугольные, стреловидные (прямой и обратной стреловидности), треугольные и крылья сложной формы (рис.1). Форма крыла на виде спереди характеризуется углом поперечного «V» крыла. Форма поперечного сечения крыла — это его профиль. Аэродинамический профиль задается верхним и нижним сводами и играет ключевую роль в формировании подъемной силы. Также форма крыла характеризуется геометрической круткой — изменением профиля крыла по его длине для улучшения аэродинамических характеристик. Рис. 2. Форма крыла на виде спереди Рис. 3. Аэродинамический профиль крыла, где: в = в () — уравнение кривой верхнего свода, н = н () — уравнение кривой нижнего свода, — длина профиля, — толщина профиля, — вогнутость профиля, — координата сечения, имеющего максимальную толщину, — координата сечения, имеющего максимальную вогнутость Летательные аппараты малой авиации проектируются для невысоких скоростей полета, порядка 200–300 км/ч. Крылья этих аппаратов имеют прямоугольную, трапециевидную или стреловидную форму с малым углом стреловидности. При проектировании такого крыла применяются линейчатые поверхности с двумя направляющими, в качестве которых используются корневое и концевое сечения крыла. Нами в качестве примера моделирования крыла, характерного для легкой авиации, с помощью системы КОМПАС было взято крыло самолета ЯК-52. Крыло ЯК-52 имеет аэродинамический профиль Clark-UH , который широко применяется для самолетов малой авиации. По длине крыла изменяется относительная толщина аэродинамического профиля: в корневом сечении он имеет толщину l4,5 %, а в концевом — 9 %. На рисунке 4 показаны геометрические размеры крыла [2, с.4], а на рисунке 5 приведены координаты точек аэродинамического профиля Clark UH крыла [3, c.289]. Рис. 4. Геометрические размеры крыла ЯК-52 Рис.5. Аэродинамический профиль Clark UH крыла ЯК-52 Создание модели линейчатого крыла в системе KOMПAC выполняется в режиме поверхностного моделирования. Работа начинается с построения корневого сечения крыла с помощью команды «Сплайн по точкам», по заданным координатам аэродинамического профиля (рис.6). С помощью вспомогательных элементов задаются углы стреловидности и поперечного «V» крыла. Рис.6. Построение корневого сечения крыла по координатам с помощью команды «Сплайн по точкам» По эскизам корневого и концевого сечений крыла проводится построение линейчатой поверхности с помощью команды «Линейчатая поверхность» (рис.7). Далее строится поверхность законцовки крыла с использованием команды «Поверхность по сети кривых» (рис.8). На завершающем этапе построенная поверхностная модель крыла преобразуется в твердотельную модель командой «Сшивка поверхностей» для возможности построения профиля силовых элементов, образующих каркас крыла (рис.9). Рис. 8. Построение поверхности законцовки крыла с помощью команды «Поверхность по сети кривых» Рис. 9. Твердотельная модель консоли крыла ЯК-52 В качестве второго примера моделирования крыла в системе КОМПАС нами построена модель стреловидного крыла, характерного для более скоростных самолетов: крыло американского истребителя North American F-86 Sabre [8, с.136], [9]. На рисунке 10 показана построенная твердотельная модель такого крыла. Другим важным элементом летательного аппарата со сложной поверхностью является воздушный винт, который также моделируется как линейчатая поверхность. Основными параметрами воздушного винта является его диаметр, шаг, аэродинамический профиль и форма винта в плане. Шаг винта — это расстояние, пройденное поступательно винтом, ввинчивающимся в плотную среду за один полный оборот. Шаг винта современных самолетов может изменяться за счет изменения угла поворота лопасти, а также изменятся по длине для достижения лучших аэродинамических характеристик. Простые винты, которые применяются в авиамоделях, имеют фиксированный шаг, одинаковый по всей длине. Шаг винта определяется углом поворота аэродинамического профиля в поперечных сечениях винта. Для демонстрации возможности системы КОМПАС по моделированию поверхности винта, нами использован винт диаметром 240 мм и шагом 140 мм. Шаг винта рассчитывается исходя из характеристик среды и летательного аппарата. В настоящее время не представляет трудностей найти таблицы, графики и специальные калькуляторы, например программа расчета параметров воздушного винта [6], позволяющие рассчитать характеристики винта для летательного аппарата исходя из конкретных задач. В системе КОМПАС воздушный винт создается по выбранным поперечным сечениям. В моделируемом винте используется аэродинамический профиль Clark Y . Изначально необходимо выполнить вспомогательные построения в отдельном документе (типа «Фрагмент»), на котором строится форма лопасти винта в плане. На этом же фрагменте графическим способом [5] определяется угол наклона профилей в сечениях в зависимости от выбранного шага винта (рис.11). Рис. 11. Создание фрагмента с видом лопасти в плане и аэродинамическим профилем и расчет наклона профиля графическим методом При построении модели создаются сечения на смещенных плоскостях. Сечение лопасти винта представляет из себя аэродинамический профиль, повернутый на необходимый угол и имеющий заданную относительную толщину, которая уменьшается по длине лопасти (рис.12). Поверхность лопасти строится с помощью команды «Поверхность по сети кривых». Образующими поверхности при этом являются эскизы поперечных сечений лопасти винта. Построение поверхности законцовки лопасти выполняется аналогично построению поверхности законцовки крыла. Рис.12. Создание поперечных сечений винта в смещенных вспомогательных плоскостях После построения поверхности лопасти винта она преобразуется в твердотельную модель с помощью операции «Сшивка поверхностей» (рис.12). Рис. 12. Создание твердотельной модели лопасти винта с помощью команды «Сшивка поверхностей» Вторая лопасть воздушного винта является зеркальным отражением первой и создается с помощью команды «Зеркальный массив». На завершающем этапе с помощью формообразующей операции создается втулка винта (рис.13). Рис. 13. Создание втулки винта Рис. 14. Твердотельная модель воздушного винта Для демонстрации возможности практического использования моделей крыла и воздушного винта, созданных в системе КОМПАС, нами было выполнена их печать на 3 D принтере. 3 D печать является одним из самых современных, быстро развивающихся способов производства изделий из пластика. Он позволяет предельно сократить время от разработки изделия до создания его прототипа или макета. Для печати изделия, спроектированного в программе KOMПAC, на 3 D принтере, твердотельная модель изделия сохраняется в формате STL . Далее с помощью специальной программы, так называемого «слэйсера», происходит расчет траектории печати [7, с.17]. Рис. 15. Расчет траектории печати модели консоли крыла Мы распечатали на З D -принтере макет консоли крыла ЯК-52 и воздушного винта для авиамодели летательного аппарата. З D- печать крыла целесообразна для макетирования, а также для авиамоделей малого размера. Также этим методом можно изготавливать силовые элементы крыла для легких моделей и беспилотных летательных аппаратов. Изготовление воздушных винтов методом З D печати нецелесообразно ввиду трудоемкости печати моделей такой формы с необходимыми прочностными характеристиками на экструзионном 3 D принтере. Сделанная нами модель состоит из 3 частей, и сама по себе не может быть использована в качестве воздушного винта, однако при должном качестве доработки поверхности (шпатлевке и шлифовке) может быть использована для создания литейной формы готового изделия. В последствии с помощью такой формы можно изготовить воздушный винт из подходящего материала, например, стеклонаполненного полимера. В заключение необходимо отметить, что возможности системы КОМIIАС позволяют достаточно быстро и с необходимой точностью выполнить моделирование аэродинамических поверхностей крыла и оперения, а также воздушного винта. Использование такой системы позволит энтузиастам, проектирующим свои летательные аппараты, облегчить выполнение такой работы. АвиацияЖелание человека летать как птицы осуществилось чуть более века назад с помощью братьев Райт, которые первыми совершили полет на своем самолете. С тех пор много воды утекло и авиация сегодня является неотъемлемой частью экономики любой страны. Впрочем, ее появление только увеличило желание человека парить в облаках. Сегодня много людей занимается коллекционирование моделей самолетов, а множество людей и пытается разузнать особенности каждой модели самолета. В последнем вам поможет наш сайт, где вы можете скачать чертежи многих моделей самолетов (Ту, АН, МиГ, Боинг), а также их двигателей, фюзеляжей, передних панелей и другие чертежи узлов и деталей (кроме самолетов есть возможность скачать чертежи и вертолетов). Надеемся, что с нашей помощью вы сможете стать немного ближе к небу, которое дарит настоящую свободу. Серийный самолёт, спроектированный в Компас-3D?! Появилось такое видео, где говорится, что самарская компания Аэроволга проектирует свои самолёты в Компас-3D. Не боинг конечно, но это всё же самолёт. 1.2K постов 11.5K подписчика Правила сообщества1-Мы А-политическое сообщество. 2-Запрещено оскорбление: Администрации Пикабу, сообщества, участников сообщества а также родных, близких выше указанных. 3-Категорически запрещается разжигание межнациональной розни или действий, направленных на возбуждение национальной, расовой вражды, унижение национального достоинства, а также высказывания о превосходстве либо неполноценности пользователей по признаку их отношения к национальной принадлежности или политических взглядов. Мат — Нежелателен. Учитесь выражать мысли без матерщины Не так давно их все на ватманах проектировали. Какая разница, что за программа, если она для этого и предназначена? Нормальная прога. Осваивается, до уровня — сварганить колесную опору для тумбочки, буквально за день. Так в смысле появился? Давно есть. Моделирование не очень, хоть и подтянули сильно, а вот как чертежка отличная, что и надо для проектирования самолетов. А еще расчеты прочностей, поверхностей и т.д. Пост человека далекого от инженерки какая разница какой САПР, это всего лишь рисовалка с расширенными функциями. Если у инженера в голове пусто ему никакая навороченная система не поможет вещи делать Небольшой очерк про гидропорт “Валёк” в Норильске Вот если в вашем «суровом» норильском детстве конца ХХ века нет Интернета и вообще компьютера дома, это же не значит, что вам скучно и нечем заняться?! Конечно нет, даже наоборот! Опустим банальности типа чтения книг, занятий в спорт-секции или каком-нибудь кружке, или просмотра фильмов по видику . Нам вот прикольно было куда-нибудь поехать, к примеру — на Медвежку, прогуляться по заброшенному посёлку. Или на Талнах — и «купить» там возле автостанции у местных, более старших ребят кирпич за 1 руб. (или за 3 руб.), ну а если не купить — то был шанс получить в нос. Но больше всего нравилось ездить в аэропорт «Алыкель». А ехать туда было долго, на электричке — полтора часа в одну сторону, и ходила она редко, 4 раза в сутки. Так что съездить в а/п Алыкель посмотреть на самики — это значит потратить весь день. Поэтому когда кто-то предлагал: «Айда на Валёк!» — мы почти всегда с радостью соглашались. А что? Совсем недалеко — садишься на автостанции на «105»-й автобус, и минут через 20 +/- на месте. Профилакторий Валёк, 70-е В посёлке Валёк имелся одноименный профилакторий — в нём можно было сыграть в настольный теннис, а тем кто постарше — на бильярде. Одно время даже были игральные автоматы, те что по 15 копеек: морской бой, автогонки, тир (охота) и прочие. Или можно просто позырить на медведя в клетке. Конечно, для нас — пацанов, особый интерес представлял аэро/гидро-порт «Валёк». Это аэропорт местных авиалиний. Ан-2В СССР-35175 Норильск, гидропорт Валек, конец 1970-х Здание аэропорта небольшое. Два этажа с вышкой КДП. На первом — совсем крохотный «зал ожидания», размером с большую квартиру, несколькими лавочками для пассажиров, и одной стойкой регистрации с характерными тогда весами для взвешивания багажа. В отличие от Алыкеля, на Вальке перрон практически не был ограждён, и не так строго охранялся. Так что удавалось даже иногда сфотаться рядом с вертолётом: У вертолёта МИ-6А, аэропорт «Валёк», 80-е годы; фото из личного архива А вот это возможно тот же борт, что на предыдущем фото, только 30 лет спустя. увы, ничто не вечно: Списанный МИ-6А в полярной окраске, аэр. Валёк, 2010-е годы, фото из сети Интернет Иногда мы совершали тур на лыжах в окрестностях гидропорта На льду реки Норилки рядом с аэр.Валёк, 1980-е годы; фото из личного архива Авиапарк аэропорта составляли вертолёты — МИ-8, МИ-6, и «кукурузники» АН-2 — летом они взлетали на поплавках с речки Норилки: АН-2 на поплавках, аэр. «Валек», 70-е годы; фото из Интернета Зимой АН-ы переоснащались на лыжи — и взлетали и садились на занесённый снегом лёд. Снег перед этим конечно утрамбовывала спец-техника. Заправка АН-2 на льду реки Норилки; аэр. Валёк, 80-е годы. Фото из архива одноклассника Станислава Д. Из а/п «Валёк» отправлялись рейсы в Снежногорск, Хатангу, Дудинку, Караул, Диксон, другие населённые пункты Таймыра. Летали также к стойбищам местных оленеводов — забрасывали им продукты, медикаменты, отвозили медицинских работников, назад привозили пушнину, оленьи меха и прочее, что сдавали добытчики, оленеводы, охотники и рыболовы. АН-2, на льду реки Норилки; аэр. Валёк, 80-е годы. Фото из архива одноклассника Станислава Д. На вертолётах также возили вахтовиков/работников, которые трудились на газопроводе Мессояха-Норильск. Кроме регулярных и спец-рейсов, в первой половине 80-х в летний период по выходным, на АН-2х осуществлялись так называемые «прогулочные» рейсы над Норильском и окрестностями. Любители экзотики, романтичные натуры и просто искатели новых ощущений могли насладиться видами Норильского промышленного района с высоты птичьего полёта в течение минут 30-40. К разгару Перестройки такие рейсы стали, видимо, не рентабельными и «лавочку» прикрыли. Ну, а мы с друганами, насмотревшись вертолётов и самолётов, уходим на по льду на другой берег Норилки, курсом на север, в сторону турбазы «Юбилейной», словно полярники На реке Норилке, напротив аэропорта «Валёк», 80-е годы; фото из личного архива Источник: Этюды Эпохи Самолет Бе-200 Когда то это был гидросамолет (интересно какой) Гидросамолет на заправке Если не ошибаюсь это Cessna 208B Caravan. Компания Tailwind. Летают эти самолетики между бухтой в Бостоне, МА и островом Манхэттен в Нью Йорке. Один из самых быстрых способов попасть из Бостона в Нью-Йорк, но билеты стоят значительно дороже, чем обычный регулярный рейс. «Заправка» звена пожарных гидросамолётов Очень красивое зрелище. Озеро Флатхед, Монтана, США. Тушат леса. Если пожарным желают сухих рукавов, то чего желают этим пилотам? Самолёты: Canadair CL-415. Вечные споры в конструкторском отделе Прошу совета у разработчиков шкафов управления/распределения Я сам проектировщик в сфере энергетики, но появился вариант сменить специальность и быть инженером-разработчиком НКУ, шкафов правления, шкафов умного дома и т.п. За свою практику с оборудованием ниже киловольта мало пересекался, поэтому хотел спросить опытных людей, занятых в сфере разработки и сборки шкафов — как вообще происходит процесс создания шкафа? Насколько я понял, сначала от проектировщика поступает однолинейная схема необходимого шкафа. Потом конструктор шкафа должен разработать подробную принципиальную схему с привязкой к оборудованию, где показаны все компоненты (АВ, контакторы, реле, микропроцессорные блоки, клеммники и т.п.), межкомпонентные связи. Далее разрабатываются схемы внешних подключений. После этого уже делаются компоновки щита, там появляются шины, дин-рейки. Дополнительно разрабатываются спецификации. Потом согласование с Заказчиком и переделки Прошу пояснить, правильно ли я понимаю сам процесс. Может есть у кого ненужный проект щита, который я бы мог глянуть, чтобы примерно понимать, чего вообще ожидать? Кто какими программами пользуется (кроме автокада/компаса)? Я нагуглил пока только EcoStruxure Power Build — Rapsody от шнайдер, выглядит прикольно Всем заранее спасибо. Двойной пеликан Canadair CL-415 Pelican Учения МЧС по пожаротушению с самолёта Бе-200 прошли в Новороссийске Продолжение про самолет из потолочной плитки Схема подключения приемника: Здесь к blue pill подключается радиомодуль, контроллер двигателя и две сервомашинки. Аккумулятор подключается к контроллеру управления двигателя, на нем стоит стабилизатор на 5 вольт, с которого берется питание для управляющей электроники. Сервомашинки также запитываются с этих 5 вольт. Радиомодуль питается от +3,3 вольт со стабилизатора blue pill. Здесь имеется делитель напряжения, который подключен к аккумулятору, для контроля его напряжения. Информация шлется на пульт управления. Программа для приемника: тут Схема подключения пульта управления: Здесь чуть побольше компонентов. Аккумулятор подключается на порт +5 вольт blue pill. Для зарядки аккумулятора к нему подключен модуль зарядки. С blue pill при помощи 3,3 вольт запитывется экран, радиомодуль, джойстики. Потенциометры джойстиков подключены к каналам АЦП blue pill, их тактовые кнопки и остальные две подключены на остальные порты в режиме вход. Пульт управления внутри: Программа для пульта управления: тут Пульт в собранном виде: В меню пульта 4 строки: 1 строка — это режим полета, во 2 строке просто отображаются данные АЦП и т.д. в 3 строке настраиваются чувствительность рулей и субтример (начальное положение элевонов), в 4 строке ничего нет (можно добавить). Нажатие правого джойстика — переход на одну строку вниз, левый — на одну строку вверх, нажатие одновременно двух джойстиков заходит в подменю выбранной строки, аналогично производится выход. Две другие кнопки используется для настройки чувствительности в меню строки Sensors, их одновременное длительное нажатие, в любом нахождении меню, включает подсветку. В режиме полета нажатие любого из джойстиков активирует работу двигателя или дективирует, чтобы при заходе в режим полета двигатель не работал сразу и случайно При отключении пульта во время работы приемника, через 2 секунды отключается двигатель. Расскомментировав эти строчки в main.c (до надпсиси END OF DEBUG_RC OUT): пульт можно подключить по USB к ПК при помощи любой Terminal программы (я пользовался CoolTerm), в которой нужно выбрать COM порт и присоединится к blue pill: и в окне получить информацию о подключении радиомодуля: Считывая установочные данные, записанные в регистры радиомодуля, можно убедиться, что модуль работает и данные совпадают с установленными. В данном случае я получил статус работы радиомодуля, его мощность передачи (максимальная), номер канала (11), скорость передачи (1 Мбит в секунду), размер передаваемого пакета (32 байта — максимальный) и количество бит контрольной суммы (в моем случае 16 бит). Если модуль не подключен или неисправен в терминал выводит такое сообщение: Зайдя сюда в подменю Settings: в терминал посыпятся такие строчки: Здесь данные в таком порядке: X1: значение c АЦП правого джойстика по вертикали, Y1: значение c АЦП правого джойстика по горизонтали, значение с АЦП левого джойстика, которым управляется двигатель, значения только по вертикали, далее напряжения аккумулятора пульта, напряжения аккумулятора на приемнике, значение кнопки правого джойстика, значение кнопки левого джойстика, значения кнопок что находятся справа на пульте, субтример, чувствительность 1 и 2 (2 не используется), а также статус связи с приемником. Как видно сигнала нет, так как примник был отключен. Также я зажал кнопку правого джойстика и просто левую кнопку, они выдают «1». Включаю приемник и перевожу правый джойстик в правый верхний угол: получаю сообщение что сигнал есть, а данные джойстика показывают максимальные значения. АЦП на Blue Pill имеет разрешение 12 бит, максимальное значение котрого 4095, но в терминале видно, что оно 255, все потому что я 12 бит перевел в 8 бит (1 байт), так как один элемент массива передоваемого пакета равен 1 байту, чтобы одним байтом можно было слать значения одной из осей джойстика. Аналогичным образом можно подключить приемник к ПК, узнать статус радиомодуля и получаемые данные с пульта, в main.c расскомментировав эти строчки: Использовать джойстики для управления в таких проектах, вместо нормальных стиков не очень хорошо. Во-первых, для управления газа стик должен сохранять свое положение, а не быть подпружиненным и возвращаться на середину, убрать эту пружинку в джойстика очень проблемно, но я думаю можно. Во-вторых, это должны быть стики, так сказать длинные палочки, для более плавного и точного управления за счёт отдаления пальца от центра потенциометра или увеличения радиуса, это можно решить, наколхозив что-то длинное на джойстики. Специальные стики заточены именно под это, что нельзя сказать про джойстики, но на них цена уже совсем другая, например: стик FlySky. Крыло сложно в управлении (по-моему мнению) по сравнению с моделями, имеющими хвост со стабилизатором и килем. И наконец, то, чего мы так долго ждали. Видео полетов. К сожалению, видео очень короткое, так как полет был недолгий. В ВИДЕО ПРИСУТСТВУЕТ ПАРУ ПЛОХИХ СЛОВ! В заключении хочу написать, что это был мой первый опыт постройки подобной игрушки. Самолёт полетел вполне уверенно, но что-то пошло не так, если честно, я не понял в чем причина, может это из-за джойстиков или все-таки конструкция крыла. Я думаю, что на этом я не остановлюсь и попробую как-нибудь еще, пересмотрев ошибки. Ссылки на товары которые я использовал: Отладочная плата Blue Pill Набор из контроллера, двигателя винта и сервомашинок Стики от FlySky Экран от Nokia 5110 Гидросамолет взлетает с прицепа Летающие лодки Не такие заметные, но спасшие (или унесшие) много жизней, машины. Когда поднимаешь вопрос о летающих лодках, обычно собеседник слегка теряется. Максимум, что всплывает, – это «Каталина». Про наш героический «Амбарчик» вообще единицы знают. Ну конечно, любители и поклонники авиации знают про немецкие лодки. На самом деле летающих лодок было весьма много. Не так много, как гидросамолетов, но тем не менее. Они были, они летали, они внесли свою лепту в ту войну. А потому – поднять якорь и на взлет! 1. Бериев МБР-2. СССР К сожалению, этот самолет устарел задолго до начала Второй мировой войны, но отлетал ее с первого до последнего дня. Это был дебютный самолет Бериева, начало долгого пути всего ОКБ Бериева. Для машины была выбрана схема одномоторного свободнонесущего моноплана и двухреданной лодки, имевшей большую поперечную килеватость. Выбор был неслучаен, МБР-2 имел неплохую по тем временам мореходность и мог взлетать и садиться на воду при волнах высотой до метра. В качестве силовой установки планировался двигатель М-27, но как в те времена у нас обычно получалось с моторами, МБР-2 пошел в серию совсем с другими двигателями, более слабым М-17 и АМ-34НБ. Предполагалось, что МБР-2 будет иметь цельнометаллическую конструкцию, но Бериев, оценив положение с производством алюминия в стране, сделал самолет деревянным и максимально простым. Причем, самолет получился весьма технологичным, от момента закладки до облета проходило 3 месяца. Хуже было с оборудованием для разведчика. Многие МБР-2 сдавались без радиостанций и аэрофотоаппаратов, которые присылались и устанавливались в частях. Недостатков была куча. Хотелось-бы отметить один. Из передней стрелковой точки прицельная стрельба была возможна только до скорости 200 км/ч, дальше воздушный поток просто не давал стрелку нормально работать, прижимая его к задней стенке кабины. Получилось, что при скорости выше 200 км/ч самолет вообще оказался беззащитным в передней полусфере. Вообще «амбарчики» были желанной добычей немецких истребителей на всех приморских направлениях. Минимум напряжения – и очередная победа в кармане. Самолет был крайне беззащитным. Эти простые, но надежные летающие лодки стали основными гидросамолетами советской морской авиации начала войны. К тому времени МБР-2 были неплохо освоены экипажами строевых частей, получив за свои угловатые формы иронично-ласковое прозвище «амбарчик». Летающие лодки были прочны и надежны, просты и приятны в пилотировании, обладали хорошей мореходностью и не доставляли особых хлопот летчикам. Простая деревянная конструкция позволяла техническому составу проводить ремонт практически любой степени сложности непосредственно в частях. Однако дерево требовало специального ухода. После выкатки МБР-2 на берег лодку следовало тщательно просушить, для чего использовались самые разные способы: насыпанный в чехлы горячий песок, который прикладывался к отсыревшим частям самолета, электролампы, горячий сжатый воздух или бидоны с горячей водой. И этим, уже основательно устаревшим самолетам, пришлось тащить на себе груз основного морского самолета. Причем, уже не разведчика, а фактически многоцелевой машины. МБР-2 кроме разведки и аэрофотосъемки искали и бомбили подводные лодки, наносили удары по кораблям и портам противника, вывозили раненых, искали свои корабли (тот же РQ-17), прикрывали свои корабли (это вообще была дурь, так на ЧФ потеряли половину экипажей). Иногда случались совсем уж нестандартные задания. В сентябре 1944 г. МБР-2 пришлось вывозить экипаж английского «Ланкастера», участвовавшего в авианалете на линкор «Тирпитц». При перелете от цели до аэродрома Ягодник под Архангельском экипаж не дотянул до места заправки и посадил свой самолет на «брюхо» прямо в болото в районе деревни Талаги. Чтобы вытащить англичан из этой глухомани, пришлось сбрасывать на парашюте проводника, который вывел их к ближайшему озеру, где ожидал МБР-2. 20 октября того же 1944 года немецкий гидросамолет BV.138 совершил вынужденную посадку в районе о. Моржовец. Немцы начали вызывать своих по радио, но работа неизвестной радиостанции привлекла внимание наших моряков. Вылетевший в тот район МБР-2 обнаружил своих незадачливых коллег и навел на BV.138 гидрографическое судно «Мгла», которое захватило и самолет, и экипаж. Достоинства: дешевый, технологичный, многоцелевой. Недостатки: скорость, вооружение, необходимость просушки после каждого вылета. 2. Consolidated PBY Catalina. США Бесспорно, что PBY «Каталина» была очень удачной летающей лодкой. Одной из лучших. Выпускавшаяся непрерывно на протяжении десяти лет, она стала самым массовым в мире гидросамолетом. Невероятно, но из 3300 выпущенных «Каталин» (строившихся в варианте летающей лодки и амфибии) около сотни продолжают летать и в наши дни. «Каталиной» летающую лодку PBY назвали в Великобритании, в ноябре 1940 года, вскоре после того, как Королевские ВВС получили первые из этих машин, закупавшихся в дальнейшем в больших количествах. Самолет был назван в честь острова-курорта, располагавшегося у побережья Калифорнии. Имя «Каталина» полностью отвечала принятой в RAF системе наименований иностранных самолетов. Когда в 1941 году Соединенные Штаты официально ввели систему названий для своих самолетов, много имен они позаимствовали у англичан, включая и «Каталину». PBY в варианте летающей лодки, строившиеся канадцами для своих ВВС (RCAF), получили обозначение CANSO, а в варианте амфибии CANSO-A. Еще одним малоизвестным названием этого самолета был «Номад» (Nomad — кочевник). В общем, к началу войны по заказу ВМС США было выпущено столько «Каталин», что лодка стала основным гидросамолетом американского флота. Естественно, как только начались боевые действия против Японии, «Каталину» призвали на службу. Летающей лодке пришлось примерить на себя роль многофункционального самолета самой широкой сферы действия, поскольку дальность PBY-4 была просто роскошной. Однако первые столкновения между «Каталинами» и японскими самолетами выявили уязвимость американских летающих лодок. Отсутствие бронезащиты у экипажа и протектированых топливных баков делало их сравнительно легкой добычей для японцев. В сохранившихся немногочисленных свидетельствах о нападениях на группы PBY никогда не упоминается, чтобы американцы пытались сохранить строй и взаимно поддерживать друг друга огнем. И дело тут было не в отсутствии опыта американских летчиков, с этим как раз все было хорошо. У самолета была проблема иного плана: весьма неудачное расположение стрелковых точек. Плюс магазинное питание крупнокалиберных пулеметов Браунинга. Японские пилоты через огромные блистеры прекрасно видели, когда стрелок начинает менять магазин и научились пользоваться моментом, выкашивая стрелков. Плюс пилоты «Каталин» вообще не имели обзора задней полусферы. В целом, как бомбардировщики и торпедоносцы «Каталины» закончились очень быстро. А вот спасательные «Каталины» стали символом жизни для экипажей сбитых самолетов, затонувших кораблей и судов. Спасательные операции получили кодовое наименование «Дамбо» (Dumbo), по имени летающего слоненка из мультфильма Уолта Диснея. Вначале это имя использовалось в переговорах по радио, но потом оно прочно закрепилось за спасателями. Дело дошло до того, что «Каталины» во время проведения кампании на Соломоновых островах выделялись в помощь ударным группам, патрулируя в районе неподалеку от цели. Поработали PBY-4 и на русском севере в качестве разведчика и спасателя. Кроме того, была и советская «Каталина», он же ГСТ (Гидро Самолет Транспортный), изготавливаемая в Таганроге по лицензии, но не с обычными моторами, а лицензионными «Райт-Циклонами». Достоинства: грузоподъемность, многоплановость, дальность действия Недостатки: обзор, неудачное расположение вооружения 3. Short S.25 Sunderland. Великобритания Самый крутой британский морской лев. Можно, конечно, поспорить в плане того, кто был эффективнее, «Сандерленд» или «Валрус», но весовые категории разные, а дел больше натворили парни на «Сандерлендах». Итак, здоровенный такой летающий катер. Лодка тут как-то не в весовой категории. Тут стоит сказать, что «Сандерленд» создали на базе уже неплохо зарекомендовавшего себя почтово-пассажирского самолета S.23 «Эмпайр». То есть, можно сказать, что гражданский самолет призвали на военную службу и приспособили под условия военной жизни. По факту из почтового самолета получился прекрасный патрульный. Неудивительно, эта лодка уже имела все нужные качества: большой двухпалубный фюзеляж, благодаря чему большая дальность полета сочеталась с хорошими условиями обитаемости. Мало того, что самолет мог взять много горючего, так еще обладал просто волшебными условиями для экипажа: на борту были камбуз, столовая и спальный отсек на шесть коек. Немудрено, что завистники дали этому самолету прозвище «летающий отель». Итого: большая продолжительность полета, отличные условия для экипажа, довольно неплохая маневренность для такой большой машины, хороший обзор и возможность не экономить на каждом килограмме патронов – все эти составляющие сделали «Сандерленд» прекрасным патрульно-противолодочным самолетом. У «Сандерленда» была одна весьма забавная особенность. Передняя стрелковая башня могла сдвигаться по рельсам назад, вовнутрь фюзеляжа. При этом в носовой оконечности лодки образовывалось что-то вроде небольшой палубы с ограждением, с которой было удобно осуществлять швартовку. О вооружении буквально пару слов. Гора пулеметов калибра 7,7-мм была, конечно, делом хорошим, но с течением войны «Виккерсы» винтовочного калибра постепенно вытеснялись крупнокалиберными «Браунингами», что сыграло весьма положительную роль. Вообще «Сандерленд» был очень сложной целью, и немцы, и итальянцы не потирали радостно рук при виде этой машины. S.25 мог спокойно отбиться от кого угодно, другой вопрос, что далеко не все горели желанием залетать так далеко от суши, как это делали пилоты «Сандерлендов». Боевой счет S.25 открыли 17 сентября 1940 года, когда один из самолетов 228-й АЭ сбил итальянскую летающую лодку «Кант» Z.501. С бомбами оказалось сложнее. Вообще нагрузка в цифрах смотрится очень скромно, и понятно, что такой самолет мог взять на борт намного больше. Британские инженеры категорически не хотели нарушать прочность днища лодки и герметичность. Потому бомболюки сделали… в бортах! Бомбы с помощью электроприводов выдвигались через люки в фюзеляже под крыло и там сбрасывались. Потом штанги приводов втягивались за новыми бомбами. Своеобразно, но оправдано. Естественно, очень неплохо «Сандерленд» показал себя в качестве транспортного гидросамолета. Точнее, эвакуатора. Например, из 28 000 британцев, эвакуированных с Крита, 14 500 вывезли именно эти летающие лодки. Но основной боевой задачей для «Сандерлендов» стало патрулирование морских и океанских акваторий в поисках подводных лодок противника. И в этом S.25 более чем преуспели. А появление в 1943 г. нового противолодочного радара ASV Mk.III позволило противолодочным самолетам перейти от сопровождения конвоев к наступательной тактике, то есть, к попыткам найти и перехватить подводные лодки противника до выхода их в районы боевого развертывания. В общей сложности «Сандерленды» уничтожили 26 германских «U-ботов» (21 из них — самостоятельно). А сколько было сорвано атак одним присутствием S.25 в районе движения конвоя, сказать сложно. Факт в том, что немецкие подводные лодки, имевшие на борту аппаратуру сигнализации о действии радара, выходить в атаку не спешили. И прослужили S.25 весьма долго. В Аргентине они возили почту до 1967 года, а рекорд принадлежит бывшему австралийскому гидросамолету, летавшему во Французской Полинезии еще в 1970 году. Достоинства: мореходность, вооружение, условия для экипажа, длительность полета Недостатки: пожалуй, только сложная технически система бомбосброса. 4. CANT Z.501 Gabbiano. Италия Итальянская «Чайка» чем-то повторила судьбу своей советской сухопутной тезки. То есть, окончательно и бесповоротно устарела к началу войны и фактически была выбита истребителями противника, потому что толком им ничего не могла противопоставить. Тем не менее, самолет провоевал всю войну, с первого до последнего (для Италии) дня. Перед началом Второй мировой в распоряжении итальянского флота было больше 200 самолетов Z.501. Комплектации разные, что для летающей лодки вполне нормально. Это и разведчики, и бомбардировщики, и эвакуаторы. Даже были попытки приспособить Z.501 для поиска и уничтожения подводных лодок противника, но как-то не получилось. В общем самолет был нехарактерным для итальянского авиастроения. С одной стороны, красивый корпус, узкий и динамичный, с другой – огромное несуразное крыло, плюхнутое сверху. Но эта дисгармония работала довольно неплохо, машина для своего времени летала неплохо. Но называли лодку чаще не «Габбиано», а «Мамаюто», «Ой, мамочка!». По легенде так крикнул ребенок, увидевший этот самолет первый раз. Правда или нет – сказать сложно. А вот боевая эффективность была очень низкой. И причиной тому была не аэрогидродинамика, а в основном низкая живучесть и малая надежность двигателей. Вооружение тоже оставляло желать лучшего, но за неимением лучшего, «Чайки» летали над волнами до конца войны. После капитуляции в авиации Италии осталось 30 гидросамолетов. К маю 1944 года их число сократилось до 24 — остальные остались в оккупированной фашистами Северной Италии. Но уцелевшие самолеты летали вплоть до 1950 года. Не идеал, но все-таки. Достоинства: выпущен большой серией Недостатки: маневренность, надежность, скорость, вооружение. 5. Latecoere Loire 130. Франция Самой распространенной в годы войны французской летающей лодкой являлся моноплан «Луар 130». Построили его по проекту как катапультный самолет-разведчик. Соответственно, маленький и легкий. Были во Франции и более значительные машины, но выпускались они совершенно мизерными сериями, от 1 до 10 машин. Так что при все желании оказать хоть какое-то влияние на ход боевых действий они не могли. Вторую мировую войну летающие лодки «Луар 130» начинали на всех французских кораблях, имевших катапульты. От линкора до плавбазы. Плюс патрульные эскадрильи в составе ВВС. После ноября 1942 г. все французские боевые корабли лишились своих катапульт, которые убрали для того, чтобы разместить больше зенитных установок. Все лодки «Луар 130» оказались «на берегу», то есть, стали использоваться с прибрежного базирования. Естественно, в первую очередь их начали применять как патрульные самолеты для обнаружения и охоты за подводными лодками. Другой вопрос, что могли сделать две бомбы 75 кг массой. Активнее всего самолеты использовались в авиации Виши. Причем, воевали, как характерно для французских самолетов, по обе стороны фронта. «Луары», оставшиеся в ВВС Виши, вполне могли сражаться с «Луарами», которые перелетели к англичанам из Туниса, Ливана и с Мартиники. В целом же, «Луар 130» стал наиболее массовой французской летающей лодкой времен Второй мировой войны. Несмотря на невысокие скоростные качества, он отличался надежностью, простотой в эксплуатации и гибкостью применения. Причем реально, этот самолетик был весьма многофункционален. Машина была по-настоящему многоцелевой, могла взлетать с береговых и прибрежных баз, с катапульт кораблей. «Луар 130» можно было применять в качестве разведчика, транспортного, поисково-спасательного самолета. Достоинства: простой, управляемый, надежный. Недостатки: скорость, вооружение. 6. Blohm und Voss BV.138. Германия Эту лодку можно смело ставить в один рад с лучшими представителями этого класса самолетов, поскольку то, что могли делать BV.138, могли далеко не все. Хорошая мореходность, позволявшая взлетать и садиться при волне больше 1 метра, прекрасная дальность полета, показали, что ВV.138 – это выдающийся самолет для своего времени. Мало того, что ВV.138 показал себя отличным патрульным самолетом, чрезвычайно прочным, не боящимся ни волн, ни пулеметов, так еще его выдающиеся мореходные качества, вместе со способностью находиться долго в открытом море, позволили использовать его так, как не использовался ни один самолет той войны: из засады. Делалось это так: ВV.138 вылетали в Атлантику, садились на воду и дрейфовали два-три дня до сообщения о проходе конвоя союзников. После этого ВV.138 взлетал и наводил на конвой подводные лодки. Мог и сам атаковать, но наведение одним самолетом «волчьей стаи» было намного более смертоносно, нежели несколько бомб или торпеда. Конструкторы смогли сделать так, что что даже довольно сложный ремонт можно было провести в открытом море. А заправлялись ВV.138 с подводных лодок легко и непринужденно, если только позволяла погода. С максимальным запасом топлива ВV.138 мог находиться в воздухе до 18 часов, хотя с нормальным только 6,5. Полем действия для ВV.138 стали и Арктика, и Балтика, и Атлантика. Везде, где нужны были глаза и четкое наведение других сил. На севере в 1942 году немцы сконцентрировали в Норвегии 44 единицы ВV.138, фактически ни один конвой не мог пройти незамеченным. ВV.138. Таким образом было обеспечено эффективное обнаружение и последующее слежение за конвоями. Стоит отметить, что потери от действий ПВО кораблей конвоев были невелики. Правда, почти тут же союзники начали включать в состав конвоев авианосцы, самолеты которых несколько затруднили работу немецких разведчиков. Однако, даже в таком случае нейтрализовать работу ВV.138 было непросто. Зафиксирован случай, когда летающая лодка выдержала 90-минутный бой с «Си-Харрикейнами» и сумела вернуться на базу, правда, с серьезными повреждениями. Слишком хорошо были распределены сектора стрельбы пушек, которые могли наносить урон истребителям противника из-за радиуса действия пулеметов последнего. Отмечались и случаи атаки ВV.138 на самолеты эскорта, особенно на гидросамолеты. К 1942 году обнаглевшие немцы создали базы для ВV.138 на советской территории, на Новой Земле. Базу организовали с подводных лодок, предполагалось, что самолеты будут проводить разведку конвоев в Карском море, действуя с Новой Земли. С этой базы ВV.138 в течение нескольких недель совершали разведывательные полеты на восток до Ямала и до севера восточной части Урала. Конечно, к концу войны применение довольно неспешных летающих лодок в условиях в условиях полного превосходства противника в воздухе стало чрезвычайно рискованным делом. Hо в Арктике ВV.138 действовали до самого окончания войны. И ВV.138 стал самолетом, вписавшим одну из последних строк в историю Люфтваффе. Именно летавший на этой машине обер-лейтенант Вольфганг Клемуш получил 1 мая 1945 года приказ вылететь на своем ВV.138 в Берлин ночью, произвести посадку на озере и забрать двух очень важных курьеров. Клемуш успешно совершил посадку, несмотря на интенсивный артобстрел, но, так как курьеры не смогли представить каких-либо удостоверяющих документов, пилот отказался взять их на борт, а погрузил 10 раненых и вернулся в Копенгаген. Впоследствии выяснилось, что эти курьеры должны были доставить завещание и последнюю волю Гитлера. В целом же самолет получился весьма функциональным и многоплановым, именно потому он смог провоевать всю войну. Достоинства: прочность, мореходность, вооружение, длительность полета Недостатки: маневренность и скорость. 7. Kawanishi H8K. Япония Создание этого монстра началось задолго до Второй мировой войны, но пришлось пройти через целый ряд моделей, чтобы получился одна из лучших летающих лодок. Совершенно без преувеличения, Н8К можно оценивать именно так. Вообще японцы создали много чего такого, не укладывающегося в общемировые каноны. Особенно когда их прижали Вашингтонским договором, странные изобретения посыпались просто лавиной. И все эти изобретения не подпадали под договорные ограничения, поскольку реально не имели класса. Это и суперэсминцы, и громадные кислородные торпеды «лонг-лэнсы» для них, патрульные подводные лодки-авианосцы, тяжелые крейсеры и линкоры, быстроходные гидроавианосцы-носители карликовых субмарин, огромные минные заградители, торпедные крейсеры и прочие полезности. Но, пожалуй, самое пристальное внимание уделили новому роду флотских вооружений — авиации палубной, береговой и гидропланам. Япония действительно вступила в войну, располагая лучшими в мире палубными истребителями, пикировщиками и торпедоносцами. Береговая авиация флота получила торпедоносцы просто с фантастической дальностью полета, а тяжелые ударно-разведывательные летающие лодки вели стратегическую разведку на всей акватории Тихого океана. Этот роскошный аппарат был создан на фирме «Каваниши Кокуки К.К.». Забавно, но львиная доля акций принадлежала британской фирме Short Brothers, пусть и в несколько завуалированном виде. А Short Brothers являлась нежным и надежным поставщиком Флота ее Величества королевы Великобритании. Ничего личного, просто бизнес: японцы получали доступ к свежим достижениям английского гидроавиастроения, a Short Brothers не платила налогов с продажи в Японию лицензий, так что схожесть принципиальных схем и некоторых технических решений Н8К и Sunderland не удивляют. Выдающиеся параметры сразу определили лодку в разряд стратегических разведчиков. Но это одновременно был и весьма зубастый самолет, способный наносить нешуточные удары. Две таких летающих лодки приняли участие в малоизвестной, но уникальной операции — втором ударе по Перл-Харбору. Цель операции была определена как разведка гавани и бомбардировка нефтехранилища главной базы американского флота, практически не пострадавшего во время авианосного рейда вице-адмирала Нагумо Тюити. Экипажи лейтенантов Хашизуми и Томано из состава авиакорпуса Иокогама с четырьмя 250-кг авиабомбами на каждой машине перелетели с атолла Вотье к рифам Френч-Фригейт на севере от Гавайских островов, где дозаправились с подводных лодок и продолжили полет к Перл-Харбору. Плохая погода над целью заставила японцев отбомбиться сквозь облака, так что не удивительно, что результат был никакой. Вторая попытка провести эту операцию закончилась гибелью экипажа лейтенанта Томано при доразведке цели — его сбили истребители, а вскоре американский флот взял под свой контроль рифы Френч-Фригейт. Возможности лодок постоянно совершенствовались. Одними из первых в истории японского авиастроения самолеты Н8К получили многослойное резиновое протектирование топливных баков, а кресла пилотов и командира корабля — бронеспинки. Самолет провоевал всю войну. Н8К занимались разведкой в Тихом и Индийском океанах, наносили бомбовые удары по Коломбо, Калькутте, Тринкомали и целям в западной Австралии, снабжали изолированные в океане островные гарнизоны, искали и топили подводные лодки. Для этого на небольшом количестве Н8К в 1944 г. установили поисковые РЛС. Эффект был, не менее семи американских субмарин отправились на дно при непосредственном «содействии» японских летающих лодок. И Н8К была признана весьма крепким орешком для истребителей. Просто безумная живучесть вкупе с мощнейшим оборонительным вооружением и фанатичностью японских экипажей унесли жизнь не одного американского и британского пилота, пытавшихся уничтожить самолет. Случалось, чтобы заставить Н8К упасть, 5-6 истребителей расходовали весь боезапас. Но на втором этапе войны и истребителей, и патронов у союзников было в достатке, так что к моменту капитуляции Японии уцелели только две летающих лодки этого типа. Были уничтожены и все гидропланы транспортной модификации L. Кстати, именно Н8К принадлежит участие в одной из печальных страниц императорского флота. В апреле 1943 г американские летчики сбили два бомбардировщика G4M1, на которых погибли и несколько офицеров штаба Объединенного флота во главе с главкомом — адмиралом Ямамото Исороку. Японское командование ВМС решили обеспечить более надежными «пулеустойчивыми» самолетами. Выбор пал на летающую лодку Н8К. К осени модернизировали первый самолет, получивший обозначение H8K1-L м.31. Этакий ВИП-вариант, способный помимо экипажа перевозить с комфортом по 29 пассажиров. Это были надежные машины, не вызывавшие нареканий ни со стороны экипажей, ни со стороны пассажиров, но вторично штаб Объединенного флота потеряли вместе с новым командующим, вице-адмиралом Кога Минэити, именно на борту H8K2-L. Самолет главкома в 1944 г. попал в тайфун при перелете с островов Палау на Давао и пропал без вести. Достоинства: надежность, скорость, вооружение, дальность действия, мореходность. Недостатки: пожалуй, нет. Конечно, летающие лодки не были столь распространениы, как истребители и бомбардировщики, но они внесли свой вклад в победу той или иной стороны |