ДАВАЙТЕ РАЗБЕРЕМСЯ. Зерновой импорт СССР: истина против вымыслов

ОДНА ИЗ ИЗЛЮБЛЕННЫХ тем буржуазной пропаганды — закупки Советским Союзом зерна за рубежом. Она постоянно муссируется и в передачах западных радиостанций, адресованных советской аудитории, и в прессе. Чего только при этом не пишут, пытаясь исподволь подвести читателя к выводу о том, что социалистическая система хозяйствования не оправдала-де надежд. И тут же с ехидством напоминают: царская Россия продавала хлеб другим странам. Что из этого, по мнению антисоветчиков, следует? А то, что система сельского хозяйства царской России была более эффективной, чем нынешняя, поскольку она «кормила весь мир».

Какова же истинная цена подобных утверждений и каково реальное положение дел?

В ЗЕРКАЛЕ СТАТИСТИКИ

Была ли система сельского хозяйства в царской России более эффективной, чем в СССР? Сравним три показателя, анализ которых только и может дать объективный ответ па этот вопрос: общий валовой сбор зерна до 1917 г. и в настоящее время, урожайность на одном гектаре, производство зерна на душу населения тогда и сейчас.

Если брать в дореволюционной России даже самые урожайные годы, то сравнение будет далеко не в ее пользу. В 1897 г. суммарный урожай зерновых в России составил около 40 млн. т.

Столько зерна в СССР было собрано в 1946 г., когда страна еще лежала в руинах и к бедствиям опустошительной войны добавилась такая жестокая засуха, какая бывает у нас два-три раза в столетие.

В 1911-1913 гг. среднегодовой валовой сбор зерновых в России увеличился до 72 млн. т, а в СССР в среднем за год в 1976-1980 гг. он составил 205 млн. т. Отметим, что в десятой пятилетке три года были неблагоприятными по погодным условиям. За 4 года нынешней пятилетки из-за сильных засух нам не удалось превзойти этот рубеж, но и в этих условиях валовая продукция сельского хозяйства продолжает расти.

В 1897 г. на каждого жителя приходилось по 320 кг зерна, а в 1978 г. — по 913 кг. Урожайность зерновых в среднем с гектара в 1913 г. составила 8,2 ц, в 1976-1980 гг. (в среднем за год) — свыше 16 ц, а в отдельные более благоприятные годы превысила 17-18 ц.

Таковы факты, которые никак не свидетельствуют о «процветании» сельского хозяйства в царской России и о его «кризисе» в СССР. Невысокая урожайность в прошлом была следствием прежде всего низкого технического уровня отрасли, отсталой агротехники и т. п.

За сравнительно короткий исторический срок Советская власть перевела сельское хозяйство на рельсы общественного высокомеханизированного и эффективного производства, способного удовлетворять потребности народа в продуктах питания. И это несмотря на то, что нам досталось тяжелое царское наследие и до сих пор дают знать о себе последствия небывалой в истории войны. После нее сожженными, разоренными оказались 98 тыс. колхозов, 1876 совхозов, 2890 МТС. Наша страна лишилась 130 тыс. тракторов. В руинах лежали Сталинградский и Харьковский тракторные заводы, «Ростсельмаш» и многие другие. К родным очагам не вернулись миллионы крестьян и специалистов сельского хозяйства. Напомним попутно любителям навешивать ярлыки на нашу экономику, что за последнее столетие на фермы США не упало ни одной бомбы.

Прежде чем поставить здесь точку, вернемся к вопросу, который, похоже, не дает покоя западным комментаторам: кормила ли царская Россия весь мир? Судите сами: она обеспечивала в 1910-1912 гг. четверть всего мирового экспорта зерна, в то же время в стране примерно 20 млн. крестьян ежегодно голодали. В 1916 г. хлебом промышленного производства обеспечивалось всего 800 тыс. человек — около 3% городского населения России. Другими словами, миллионы простых тружеников пухли с голоду, а правящее сословие царской России выгодно продавало зерно за границу.

О ЧЕМ ОНИ МОЛЧАТ

Конечно, мы далеки от того, чтобы идеализировать положение дел в сельском хозяйстве. Здесь еще немало проблем. Однако замалчивать положительные тенденции, происходящие перемены — значит не видеть главного. Отличительная особенность аграрной политики КПСС в 80-е годы — упор на эффективность, рост продуктивности сельскохозяйственного производства. Партия взяла курс на ускоренное развитие отрасли. Если в девятой пятилетке все капитальные вложения в сельское хозяйство составили 130,5 млрд. руб., то в одиннадцатой — 190 млрд. руб. (более 27% удельного веса в общем объеме капиталовложений в народное хозяйство). Постоянно растут поставки селу техники. Если в девятой пятилетке в сельское хозяйство было направлено 1700,4 тыс. тракторов, то в текущей пятилетке будет поставлено 1870 тыс.

Растет потребление электроэнергии на селе, увеличиваются поставки минеральных удобрений. На уровне крупномасштабных государственных программ ведутся работы по мелиорации земель. В аграрной политике наша партия большое внимание уделяет вопросам стимулирования планомерного развития сельского хозяйства, повышения материальной заинтересованности тружеников села в увеличении производства продукции, правильного сочетания государственных, коллективных и личных интересов.

Но об этих фактах западные «радиоголоса» предпочитают умалчивать или пользуются так называемым методом некомментированных фактов.

«Голос Америки» в подтверждение высокой эффективности сельского хозяйства США часто приводит цифры средней урожайности зерновых в этой стране — 40 ц с гектара. Никто не оспаривает, что урожайность действительно высокая. Но надо иметь в виду, что более половины производимого в США зерна приходится на такую высокоурожайную культуру, как кукуруза. В силу природно-климатических условий она там особенно широко распространена. И естественно, ее сборы кардинально влияют на общий уровень урожайности в США. Наши же условия накладывают жесткие ограничения на производство кукурузы, на возможности расширения ее площадей.

Если же взять близкие по своим природным условиям районы СССР и США, то картина иная. Например, в Молдавии урожай в 60 ц с гектара во многих хозяйствах не редкость, а подрядные коллективы собирают с орошаемых земель по 100 и более центнеров. В 1984 г. в целом по республике получено зерна кукурузы со всей площади по 46,8 ц с гектара.

Но об этом западная пропаганда умалчивает. Подобный структурный анализ ей невыгоден, поскольку он расходится с тезисом о преимуществах сельского хозяйства, основанного на «свободном» предпринимательстве.

ФАКТЫ И ФАКТОРЫ

Мы не скрываем своих трудностей и проблем. Речь идет в первую очередь о том, что мяса, молочных продуктов нам нужно больше, чем сейчас производится. Для этого необходимо интенсивно развивать животноводство, то есть иметь достаточно фуражного зерна.

Было бы неправильно объяснять все наши трудности в сельском хозяйстве ссылками лишь на климат в различных регионах и на погоду. Есть и другие факторы. Недостает, в частности, машин и оборудования для комплексной механизации растениеводства и животноводства.

Еще далеко не в полной мере используются преимущества, которые свойственны социализму, в частности в такой важной сфере, как производительность труда. Чтобы победить капитализм и на этом поприще, необходимо не только осознавать недостатки и просчеты, но и уметь пользоваться своими преимуществами, эффективно распоряжаться огромным экономическим и научно-техническим потенциалом, задействованным в Продовольственной программе СССР.

И все же сельское хозяйство по своей сути настолько тесно связано с природными условиями, что игнорировать их невозможно. Отметим, например, что биологические потенциальные возможности сельскохозяйственной территории СССР в 2,4 раза ниже, чем в США. Две трети всего зерна у нас производится в зоне так называемого рискованного земледелия, где не хватает либо влаги, либо тепла. В США более чем две трети сельскохозяйственных земель имеют 700-1200 мм годовых осадков. Там относят к засушливым те места, где выпадает в течение года 400-600 мм атмосферных осадков. В нашей стране подобные районы считаются зоной достаточного увлажнения.

Добавим к этому, что за всю историю США там ни разу не было засухи, которая распространилась бы более чем на 1/4 пахотного клина, а у нас такие засухи — каждые 3-4 года. Случаются и другие беды, например морозы. На 90% территории США зимы, как таковой, вообще не бывает. Площади с благоприятным безморозным периодом (170 дней и более) в СССР составляют 15%, в США — 70%. Поэтому трудно переоценить значение грандиозной программы мелиоративных работ, осуществляемой в СССР, которая поможет вывести сельское хозяйство из-под зависимости от капризов погоды.

«ЭЛЕМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ»

СССР выступает на мировом рынке как импортер и экспортер зерна. За 30 послевоенных лет он продал почти 150 млн. т, преимущественно в страны социализма. По мере расширения производства фуражных культур и сокращения использования пшеницы для кормовых целей позиции СССР как экспортера зерна в перспективе могут значительно укрепиться, особенно в продаже твердых и сильных сортов пшеницы, по сборам которой СССР опережает все страны мира, включая США.

Здесь же отметим, что использование внешнего рынка для закупки зерна не следует рассматривать лишь как свидетельство недостаточности его производства. В условиях сложившегося разделения труда в мире, как отмечает академик ВАСХНИЛ В. Тихонов, выход на внешний рынок в качестве покупателя или продавца-это не признак затруднения у той или иной страны, а необходимый элемент экономической политики.

Закупки продовольствия и сырья для его производства- широко распространенная и общепринятая международная практика. К ней регулярно прибегают практически все страны мира. Например, в целом около 10% потребляемого в США продовольствия ввозится извне.

Если же говорить о кормовом зерне, то сегодня практически только две страны обеспечивают свои потребности в нем. Словом, факт импорта фуражного зерна Советским Союзом сознательно, в политических целях раздувается нашими недругами.

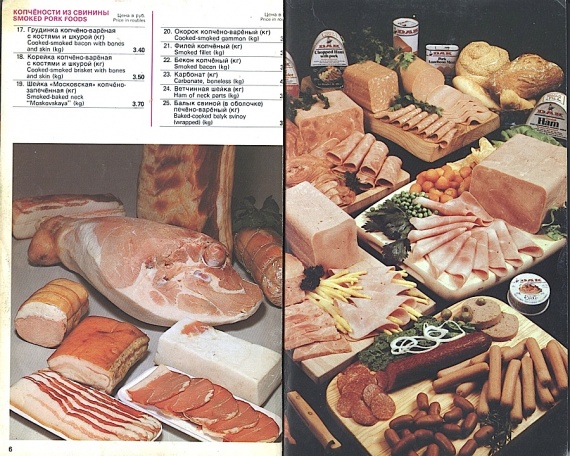

Импортные продукты в СССР

В СССР продавалось всё: хоть сладости заморские, хоть португальский портвейн. Правда, чтобы это добыть, нужно было очень постараться.

Чтобы достать импортные продукты, денег было недостаточно — нужны были ещё и свои люди на чёрном рынке или хорошие знакомые, часто ездившие за границу: моряки, гастролёры, дипломаты. А вот легально приобрести импортные продукты питания в СССР было гораздо сложнее: на прилавки они попадали редко, да и их ассортимент широким назвать нельзя.

Советский Союз покупает

Продовольствие СССР начал завозить из-за границы ещё в 1920-е гг. В 1920—1930-е гг. Союз закупал: рис в большом количестве, сухофрукты, чай (более 28 тыс. т в некоторые годы), кофе, мясо и мясопродукты (до нескольких тысяч тонн в год), а также рыбу. В ограниченных количествах страна приобретала крупы, масла и семена. Список продовольственных поставок пополнился в 1940-е гг. в связи с войной и ленд-лизом: Союз покупал тушёнку (в шутку её называли «вторым фронтом»), яичный порошок, растительные масла, крупы, муку, маргарин, молоко, сахар, шоколад и другие продукты. Помощь СССР шла не только с Запада, но и с Востока: Монголия бесплатно поставляла десятками эшелонов мясо, ягодное варенье, колбасу, масло и иные продовольственные товары.

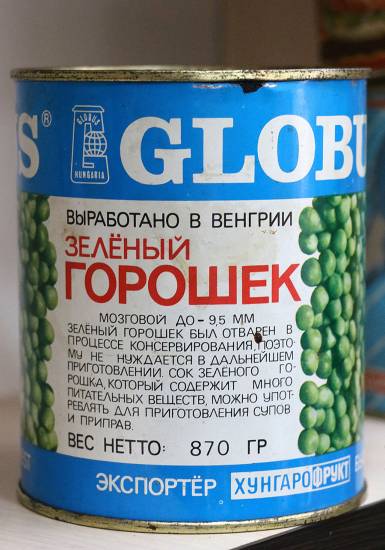

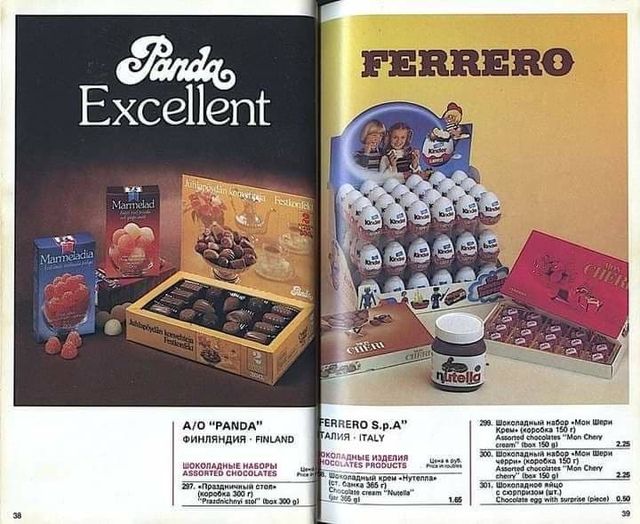

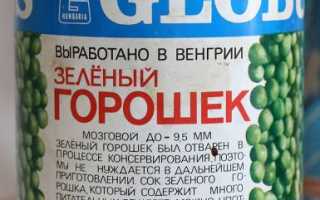

После войны СССР расширял торговые связи с социалистическими странами, и прежде всего с государствами Восточной Европы. 18 января 1948 г. был создан Совет экономической взаимопомощи (СЭВ) — организация, координировавшая экономическое и научно-техническое сотрудничество соцстран. В рамках работы СЭВ в СССР импортировали и продовольствие: например, чешское пиво «Пльзеньский Праздрой», болгарский бренди «Слынчев Бряг», овощные консервы «Глобус» из Венгрии и «Булгарконсерв» из Болгарии, польские замороженные овощи и фрукты «Хортекс», югославскую приправу «Вегета», джем из Югославии, вермут из Румынии, болгарские вина и многое другое. В 1956 г. в СССР начались поставки знаменитого сыра Viola — финский бренд Valio стал после Второй мировой войны первым в Союзе поставщиком из капиталистической страны.

Согласно сборнику «Народное хозяйство СССР за 70 лет. Юбилейный статистический ежегодник», в 1960—1980-е гг. Советский Союз регулярно закупал зерно (до последних лет руководства страной Никитой Хрущёвым СССР был, наоборот, экспортёром зерна), в частности, пшеницу, ячмень, кукурузу, а также чай, мясо, ягоды и фрукты (как свежие, так и сушёные), сахар. Импорт важнейших продовольственных товаров на протяжении этих десятилетий неизменно рос: если в 1960 г. свежих фруктов и ягод Советский Союз закупил 335 тыс. т, то в 1970 году — уже 679 тыс. т, в 1980-м — 995 тыс. т, а в 1985—1986-х и вовсе более 1,2 млн т. Мяса и мясопродуктов в 1960 г. закупили 66 тыс. т, а в 1980-м — больше 900 тыс. т.

Жевательная резинка, импортное пиво и пепси-кола

Во время хрущёвской Оттепели советский человек увидел пленительную заграницу: конечно, выезжали далеко не все, но с развитием международных связей всё больше людей отправлялись в командировки и туристические поездки. Попав за рубеж, в первую очередь старались совершать основательные покупки: швейные машинки, велосипеды, ковры, посуду. Но и попробовать заморские продукты хотелось: и себя побаловать, и социальный статус поднять. Заграничные товары для советского человека были символом престижа. Биолог Э. Филиппович в дневниковых записях от 1971 г. вспоминает, как собиралась в Чехословакию, и приводит список того, что планировала купить себе и знакомым: «Чтобы ничего не забыть, пишу список: 1) резиновые сапоги, красные с блеском; 2) детская пустышка; 3) карандаши по стеклу и жевательная резинка; 4) вазочка из чешского стекла; 5) платочек, пусть маленький даже, с изображением Праги… А всего — уже более тридцати заявок».

Доступ к иностранным товарам имели моряки: специально для них в 1963 г. появились магазины, впоследствии получившие название «Альбатрос». Расплачивались там особыми отрезными чеками ВТБ серии «А». Магазины для моряков открывались в портовых городах: в Архангельске, Владивостоке, Мурманске, Ленинграде. Там можно было купить импортные сигареты (например, Marlboro, Kent, Rothmans), пиво (Asahi) и другие алкогольные напитки, индийский кофе, жевательную резинку.

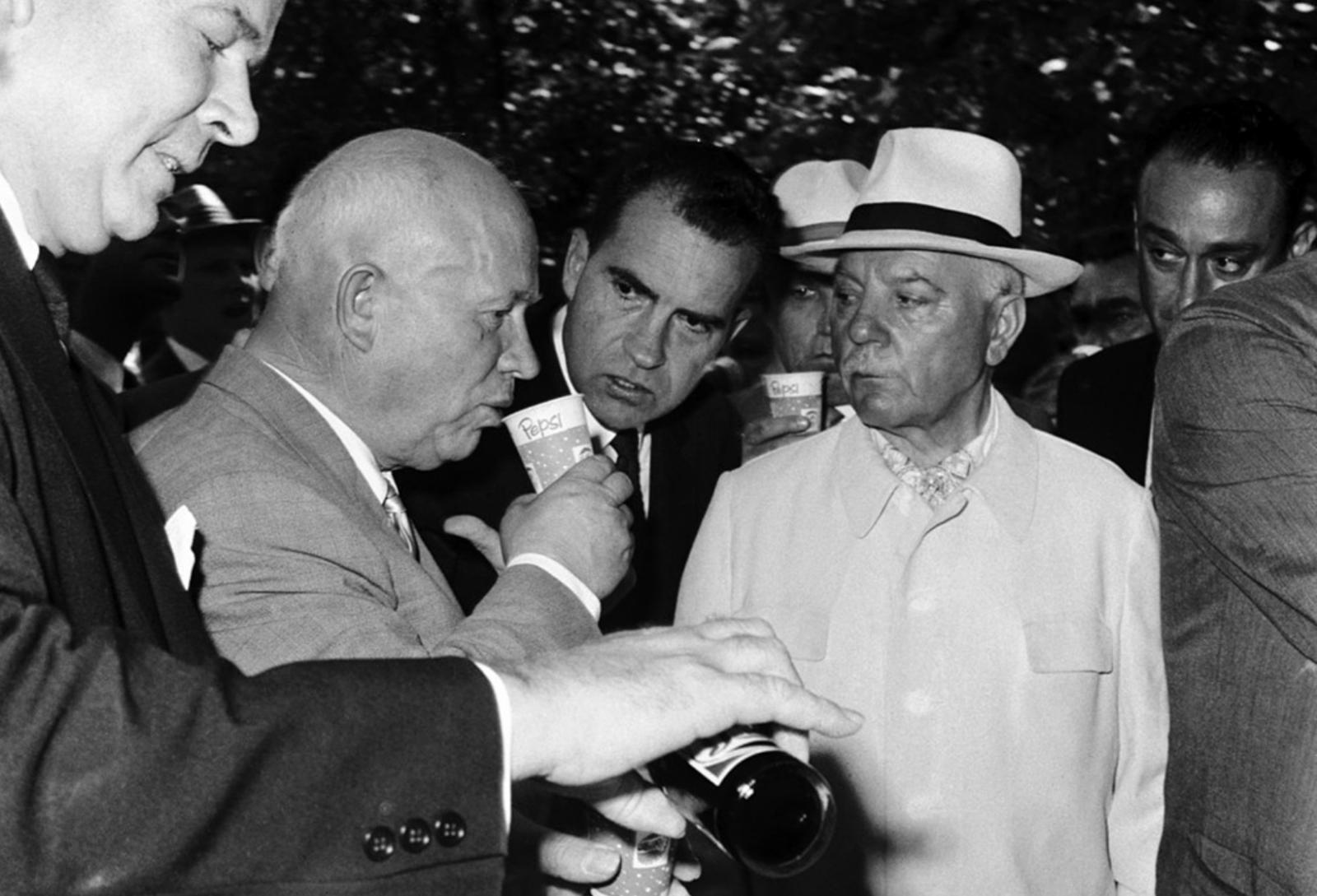

Познал советский человек и вкус пепси-колы. Впервые она появилась в Союзе летом 1959 г. на национальной выставке США в «Сокольниках» (там же прошли легендарные «Кухонные дебаты» Никиты Хрущёва и Ричарда Никсона). В автоматах пепси-колу наливали бесплатно. Поэт Сергей Михалков откликнулся на это строчками:

…Так, ахая под звуки рок-н-ролла,

Он наконец дошёл до «Пепси-кола»…

Тут у него совсем вскружилась голова:

«Ах, до чего напиток ароматный!

Ах, что вы говорите, он бесплатный?!

Прошу, стаканчик! Нет, подайте два. »

Американка вежливо подносит.

Гость пьёт и хвалит. Пьёт и снова просит.

Уж у него в желудке колотьё,

А он знай льёт в него заморское питьё…

Никита Хрущёв пробует пепси-колу. Источник: park. sokolniki.com

Напиток отметили многие. Один из посетителей выставки оставил в «Книге отзывов» запись: «Я — советский журналист, побывавший на вашей Национальной выставке, потрясён очень вашими экспонатами. Особое впечатление произвели на меня ваши автомобили, моды, картины, обувь Очень понравился мне ваш напиток дружбы Peps-cola». Не всем, однако, заграничный напиток пришёлся по вкусу, один из посетителей уверенно утверждал, что «Жигулёвское пиво» лучше, чем пепси-кола.

Конечно, пепси-колы советскому человеку удавалось испить редко: в СССР она появилась в продаже лишь в 1979 г. — в преддверии Олимпиады-80. Перед Играми в Советский Союз вообще завезли много импортных товаров: финское масло и джемы, соки Marli, сигареты. Правда, после соревнований почти всё это с прилавков пропало.

Магазин «Берёзка» как продовольственный рай

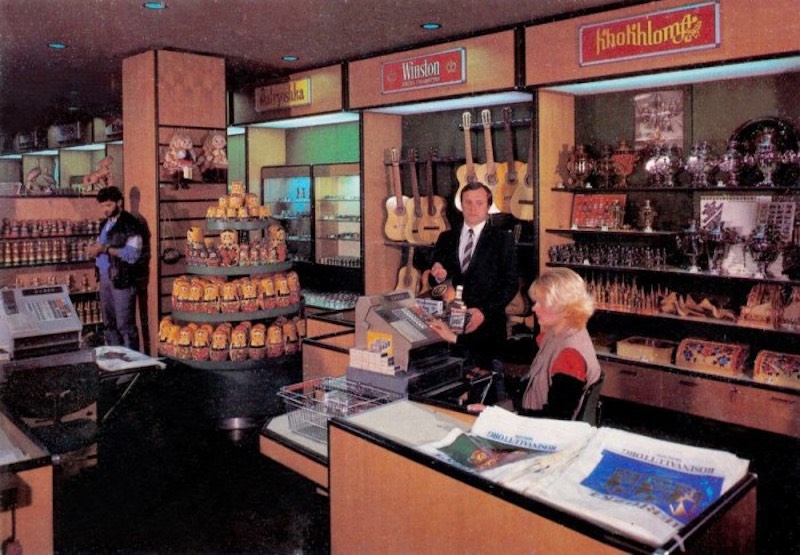

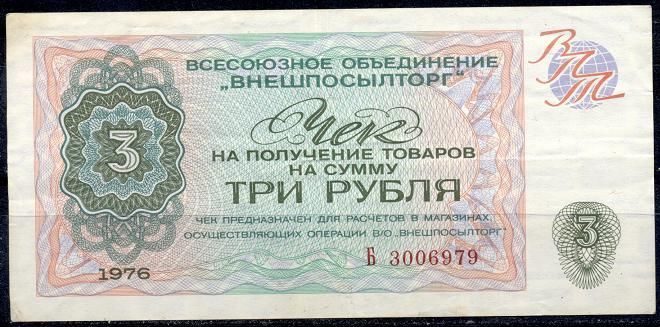

Настоящее царство импортных продуктов — это магазины «Берёзка». Впервые они появились в СССР в 1961 г. Изначально магазины создавались для иностранцев (совершать покупки там можно было только за валюту) и размещались в аэропортах, у гостиниц и в целом там, где чаще бывали туристы. Этим же объясняется и выбор названия — за границей берёзы ассоциировались с Россией. В 1967 г. «Берёзками» стали называть и магазины, в которых торговали за чеки Внешпосылторга («валютные заменители» достоинством в 1, 3, 5, 10, 20, 50, 100 и 250 рублей, а также 1, 2, 5, 10, 25 и 50 копеек).

Валютный магазин «Берёзка» на улице Кропоткинская (сейчас — Пречистенка). Источник: pastvu.com

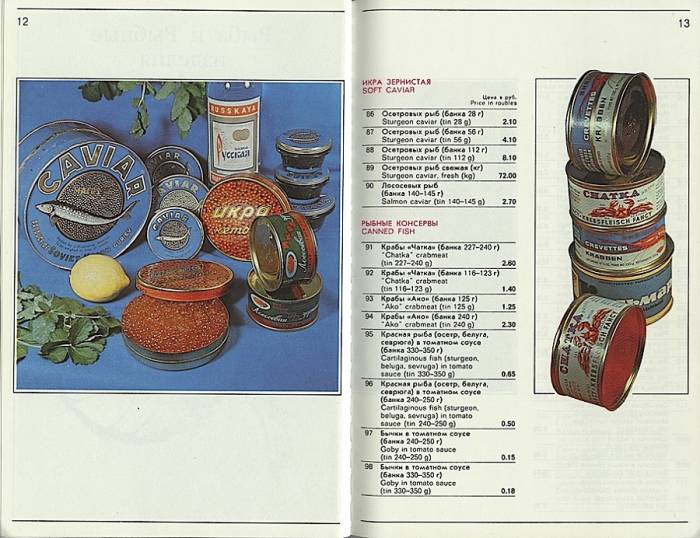

Если в первое время купить там можно было только сувениры, водку и икру, то потом, чтобы добыть больше валюты, государство разрешило продавать в «Берёзках» фарфор, фотоаппараты, часы и больший набор продовольственных товаров. Как отмечает историк А. Иванова, в 1976 году иностранцам в «Берёзке» разрешали платить даже кредитными карточками.

Постепенно всё больше советских людей стали получать доступ к валюте (подарки от заграничных родственников, гонорары, наследство, командировки), и врата «рая» было позволено открыть не только для иностранцев, но и для граждан СССР. Конечно, простой человек мог по-прежнему лишь мечтать об изобилии импортных продуктов, но моряки и специалисты, работавшие за границей, в «Берёзке» отоваривались. Со временем появились там в большом количестве и самые ценные промышленные товары — магнитофоны, бытовая техника, даже автомобили.

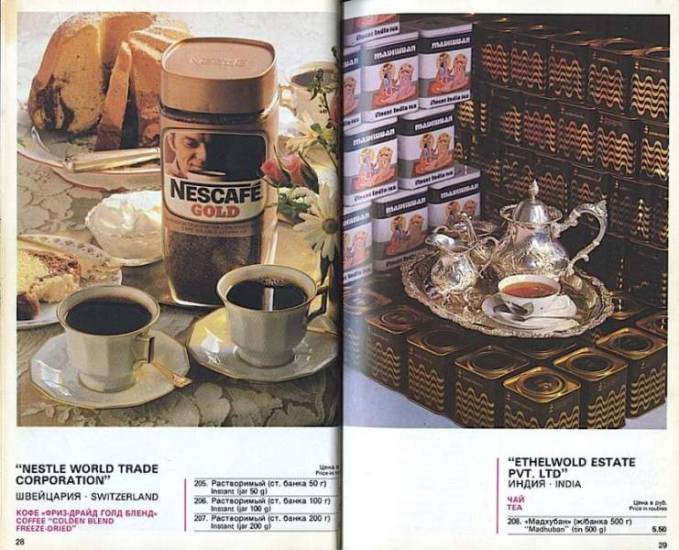

Еда была не основной продукцией внешпосылторговских магазинов (в 1970 г. «Берёзки» с продовольственных товаров получали лишь 5,3% выручки), но имела особое значение. Советский геолог Б. И. Вронский в дневнике от 31 января 1976 г. рассказывает о своём знакомом Константине Дмитриевиче, который живёт в Париже и часто приезжает в СССР в командировки: «Продукты он покупает в магазине «Берёзка» на валюту. Всё это очень высокого качества. Особенно хороши чаи — китайский просто, китайский с жасмином и индийский (не путать с нашим «индийским»). Заваренные в смеси друг с другом они превосходны». Чай был, конечно, отменный, но за чеки можно было купить ещё кофе и какао. Описывает геолог Вронский и алкоголь: «Было виски White Horse, ром, экспортная водка и сухое вино. Я отведал всего понемногу, за исключением вина».

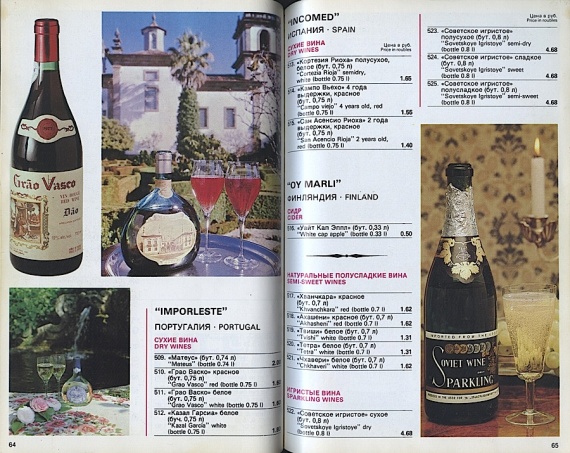

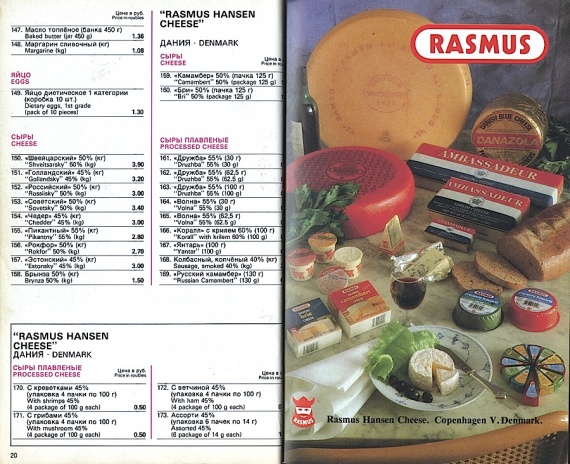

Об импортном алкоголе вспоминает и жена корреспондента, работавшего в Египте: «Я очень любила Amaretto. И мы зашли с ним как-то, вот здесь у нас на Ленинском был магазин валютный. У Коли оставались доллары. <…> Он взял Amaretto, взял ещё что-то, мы купили и вышли…» Продавалась в «Берёзке» ещё и импортная рыба, колбаса, мясные изделия, хороший сыр и другие очень желанные, но недоступные заграничные яства. Например, разные виды датского сыра Rasmus, итальянская паста Buitoni, бельгийские соусы Continental Foods, японские соусы Kikkoman, французская горчица, финские рыбные консервы Jalostaja, португальские анчоусы Imporleste и испанский тунец Incomed.

В «Берёзки» бежали не только за импортными товарами, но и за качественными отечественными. Историк А. Иванова приводит слова жены советского корреспондента, работавшего за границей: «Там такой длинный прилавок и лежит свинина, розового цвета, внутри маленькая косточка со слезой. Такого окорока я в жизни своей не видела. Я говорю: Коля, ты посмотри, какая свинина! Он говорит: Вера, тише! Вдруг вижу копчёные колбаски, тоже никогда таких не видела! Я говорю: Коля, Коля! Это не потому, что я какая-то деревенская женщина, просто это на меня произвело колоссальное впечатление, я просто не ожидала, что такое бывает…»

Журналист Г. Елин вспоминает, как ходил в «Берёзку» за красной икрой: «Тётя Женя захотела красной икры, а где её взять, кроме «Берёзки»? Прошёл с чёрного хода на кухню ресторана «Пекин», за десятку купил неполный стакан. Мама обругала: а вдруг эта икра некачественная? Разозлила — купил чеки Внешпосылторга, попилил в гостиницу «Интурист» за фирменными банками…» Импортные сладости тоже привлекали советского человека: в «Берёзке» продавались привычная нам сейчас «Нутелла», шоколадное яйцо «Киндер сюрприз», а также финские печенья, хороший шоколад и многое другое.

В начале 1990-х гг. «Берёзки», где можно было расплачиваться валютой и где платили чеками, объединили. Сеть дожила до середины десятилетия, в новых экономических условиях стала совершенно нерентабельной и закрылась. А импорт завалил полки магазинов.

Как Советский Союз жил без торговли с Западом? Что и где закупал СССР?

C Западом шла активная торговля углеводородным сырьём и необработанными алмазами. Продукция точного машиностроения (например часы петрозаводского завода) активно завоёвывала рынок. В процентном отношении едва достигала одного-двух процентов по сравнению с выручкой от продажи сырья. Капля в море, которая ничего не определяла. Почему? Потому, что Запад ограничивал объемы торговли (товаров) квотами. Были попытки сбывать автопром в развивающиеся страны, например в Алжир.

На валютную выручку закупались инструменты, станки и технологии. Именно с их помощью разрабатывались и строились передовые типы ракетных вооружений и были средства для сложных исследований. Военно-промышленный комплекс отбирал почти всё. С братскими странами СЭВ были товарообменные операции, направленные на поддержание авторитета СССРа и для того, чтобы было меньше вопросов от местного населения на темы ограничения экономических свобод и присутствия под боком советского вооруженного контингента. Цены на на товары СЭВ (ширпотреб) были занижены, в свободной продаже было то, что работники торговли не продали из-под прилавка.

Собственно и до введения последних санкций в РФ ограничен ввоз технологий, станков и инструментов. Всё делалось для того, чтобы мы жили отстав от цивилизации и накапливалось внутреннее недовольство. Картина циклично повторяется.

СССР всегда торговал с Западом, даже в те годы когда почти все западные страны нас не признавали. Вспомните, к примеру, Арманда Хаммера. Торговать с СССР он начал ещё в 1921 году и заработал на этом многомиллионное состояние.

Закупали на Западе самые разные товары. Например, продовольствие. Так, в США, Канаде и ряде других стрна покупали пшеницу. Из Австралии везли шерсть, из Новой Зеландии тоже мясо, а также масло (Anchor). Приобретали грузовые автомобили, в частности, магистральные тягачи, лесовозы (финские Sisu), электронику, в т.ч. бытовую, промышленное оборудование. Давайте посмотрим статистический сборник «Внешняя торговля СССР в 1984 г.» (сб./ М-во внеш. торговли. — М.: «Финансы и статистика», 1985. — 280 е., ил.).

В 1984 году СССР импортировал товаров на сумму 65,3 млрд. руб., что на 9,6% выше уровня 1983 г. 36,6% всего импорта пришлось на машины, оборудование и транспортные средства. В частности СССР покупал за рубежом металлообрабатывающее, энергетическое, подъёмно-транспортное оборудование, оборудование для подземной и открытой разработок полезных ископаемых, для химической, лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей, пищевкусовой, лёгкой и других отраслей промышленности, а также сельскохозяйственные машины и оборудование. Помимо них также импортировали металлы, химические продукты, промышленные товары народного потребления и некоторые другие товары.

Кстати, экспорт СССР в том же 1984 году составил составил 74,4 млрд. руб., так что во внешней торговле было положительное сальдо, т.е. экспорт превышал импорт. Такая же ситуация наблюдалась и в торговле с Западом. В 1984 году мы поставили на Запад товаров на 21,35 млрд р. ( 28,7% от общего объёма экспорта), а ввезли от них товаров на 19,57 млрд р. ( 29,96% от общего объёма импорта).

Из стран Запада ведущими торговыми партнёрами СССР были ФРГ (18,34% торговли с Западом), Финляндия (11,5%), Италия (11%), Франция (10,27%), США (7,58%), Япония (7,9%) и Великобритания (5,38%).

Из стран Запада главными поставщиками машины, оборудования и транспортных средств были ФРГ, Финляндия, Япония, Франция, Италия, Австрия, Великобритания и США.

Ниже список стран и основных их товаров (список неполный):

Австралия: сахар, пшеница, шерсть.

Австрия: прокат чёрных металлов, кожаная обувь, верхний и нижний трикотаж, искусственные волокна, фанера.

Бельгия: медикаменты, шёлковые ткани, трубы.

Великобритания: кожаная обувь, шёлковые ткани, рыба, волокна искусственные и синтетические, картон.

Греция: фрукты и ягоды сушеные, лимоны, апельсины, фрукты и ягоды свежие, табак (сырье).

Дания: шёлковые ткани, одежда, пектин.

Западный Берлин: одежда, верхнее и нижнее бельё (кроме трикотажного), мясо, химикаты, телевизоры.

Ирландия: экстракт напитка «Пепси-кола», мясо, масло, сухое молоко, ткани из синтетических волокон, одежда.

Исландия: рыба, шерстяные пледы.

Испания: виноградные вина, лимоны, фрукты и ягоды свежие, кожа.

Италия: прокат чёрных металлов, трубы, кожаная обувь, верхний и нижний трикотаж, ткани шёлковые и шерстяные, виноградные вина, лимоны, фрукты и ягоды свежие, кожа, синтетические волокна, ПВХ.

Канада: кукуруза, пшеница, искусственные волокна, нерудные ископаемые.

Нидерланды: кожа, прокат черных металлов, химикаты, пластмассы, антифризы, активированный уголь, красители, семена и посадочный материал, глицерин, шрот, полиэтиленовые мешки, кордные ткани, мясо, масло, сухое молоко, сахар, подсолнечное масло, сигареты, шёлковые ткани, одежда, трикотаж, лезвия для бритв.

Новая Зеландия: шерсть, мясо, масло, сухое молоко.

Норвегия: рыба, бумага, целлюлоза.

США: химикаты, сигареты, рыба, кукуруза, пшеница, соя, кожа, искусственные и синтетические волокна, хлопок-волокно, целлюлоза.

Швеция: искусственные волокна, картон, бумага, целлюлоза.

ФРГ: суда, химикаты, прокат чёрных металлов, трубы, мыло, парфюмерия, косметика, шёлковые ткани, искусственные и синтетические волокна фанера, лаки и краски, пластмассы, сахар, одежда и обувь.

Финляндия: мыло, парфюмерия, косметика, мебель, кожаная обувь, трикотаж, пальто, верхнее и нижнее бельё, шерстяные ткани, яйца, искусственные волокна, картон, бумага, целлюлоза, лаки и краски.

Франция: мыло, парфюмерия, косметика, кожаная обувь, шёлковые ткани, пшеница, бумага, фанера, трубы.

Япония: прокат чёрных металлов, трубы, ПВХ, верхний и нижний трикотаж, одежда и головные уборы, шёлковые ткани, искусственные и синтетические волокна, химикаты, агар-агар, кожзаменители, трикотаж, металлическая галантерея, обувь, посуда фарфоровая, медикаменты, радиоприемники, магнитофоны.

Зачем СССР закупал зерно? — и другие странные вопросы

Но пока начну с одного частного вопроса. Впрочем, этот пост — по сути своей — лишь продолжает предыдущие посты (1, 2) про «Главную ошибку Брежнева». И, по сути, касается той же самой проблемы. Итак, общеизвестно, что СССР закупал зерно в Канаде и США. Почему? Любой либерал-западник тут сразу же скажет, что делали это потому, что советское сельское хозяйство было крайне неэффективным. А современный патриот-закапиталист обязательно добавит, что современная РФ — в отличие от убогого СССР — зерно экспортирует. Опять же, потому, что сейчас не убогий совок, а современное общество, основанное на креативных, инициативных и эффективных личностях.

Правда, почему-то эти личности не могут, например, добиться успехов в иных областях — в микроэлектронике, например, или авиастроении. Впрочем, ладно — речь тут идет не об этом. А о том, что в реальности вся эта «закупка зерна» составляла не более 10% от его общего производства. Это, кстати, так же хорошо известный факт. Как и не менее известная информация о том, что большую часть этой закупки составляла кукуруза: например, в том же 1978 году ее доля составила более половины от всего зернового экспорта. (Кукурузы купили на 909 млн. рублей из общей суммы трат на зерно в 1600 миллионов.)

Думаю, все более-менее разумные люди уже поняли, в чем тут был смысл: кукуруза — вопреки желанию дорогого Никиты Сергеевича Хрущева — в условиях СССР вызревает не везде. Зато в США она была крайне эффективна и собиралась всегда огромном количестве. (Урожайность этой культуры там в 1970 годах была порядка 50-60 центнеров с гектара.) Так что удивляться тут было бы странным — это ситуация того же рода, что и закупка ананасов в Эквадоре. (В принципе, их можно выращивать и у нас в теплицах — но смысл?) Сейчас, кстати, на рынке наличествует в основном генно-модифицированные сорта кукурузы, которые позволили повысить урожайность ее даже в условиях бывшего СССР. Но тогда подобной возможности не было — и приходилось мириться с разницей урожайности. (Или вообще невозможностью выращивания.)

Но если с кукурузой все просто — на самом деле, кстати, не совсем — то с пшеницей ситуация оказывается более загадочной. В том смысле, что смысл в закупках данной зерновой культуры СССР был, не сказать, чтобы особо значимым. Ну, в самом деле: СССР в том же конце 1970 годов производил порядка 100 млн. тонн пшеницы, что соответствовало порядка 380 кг. на человека в год. (Это одна только пшеница — без ржи, овса, ячменя и прочих культур, включая кукурузу.) Надо ли говорить о том, что подобная величина была более, чем достаточной. (Еще раз: с учетом иных культур — включая кормовые — данная цифра будет порядка 190 млн. тонн, или же 710 кг. на человека.)

Еще раз: если взять начало брежневского правления, то можно увидеть, что зерна в стране хватало, никаких проблем с ним не было, хлебом, а так же его «производными» — от макарон до печенья — были завалены все магазины вплоть до самого 1991 года. Разумеется, шло наращивание животноводческой отрасли, которая и становилась основным потребителем производимого зерна. (Недаром закупалась та же кукуруза, и так же активно выращивался овес и ячмень.) Но ничего не мешало снизить темп этого наращивания: дефицита мяса пока еще не было. (Население еще не привыкло к его массовому потреблению, это случилось лишь в конце 1970 годов.)

Однако именно при Брежневе закупки зерна за рубежом «вошли в систему». Как раз в дополнение к активному наращиванию экспорта нефти и нефтепродуктов. Кстати, интересно, но особенно активно это началось после начала активных поставок природного газа в ФРГ и другие западноевропейские страны (Францию, Италию). Вот тогда — а это случилось в 1972-73 годах — советский «хлебный импорт» активно рванул вверх: до этого он болтался около 5-7 млн. тонн, а после — оказался равным 20 млн. тонн и больше. При этом данному моменту «не помешал» активный рост цены на данный продукт, которая поднялась к 1980 году более, чем в 2,5 раз. (С 60 до 160 долларов за тонну.)

Последнее, конечно, не должно удивлять: рынок отреагировал на столь значительные закупки. Причем, этот самый рост цен, в свою очередь, позволил западным производителям начать активную модернизацию зернового производства с резким ростом урожайности в конце. (Скажем, урожайность пшеницы за 1970 годы в США поднялась в 1,5 раз: с 30 до 45 центнеров с гектара.) Так СССР «спонсировал» американскую и европейскую сельскохозяйственную отрасль. (Хотя эти самые миллиарды рублей, в принципе, могли быть «влиты» в свое производство.)

Ситуация узнаваема. Однако — как уже говорилось — различие с современной Россией у СССР времен Брежнева состоит в том, что подобное положение тогда наличествовало исключительно в отдельных отраслях. А точнее — не в отраслях даже, а в производстве отдельных видов продукции. (Не только в с/х, кстати — но об этом будет отдельно.) В то время, как по 90% остальных мест прекрасно действовало правило «приоритета местного производителя». Причем последнее относилось к довольно «сложным» вещам, вроде самолетов или автомобилей — на фоне чего вопрос о «закупках за рубежом» становится еще запутаннее. Поскольку одно дело покупать то, чего сделать у себя невозможно: скажем, ананасы или бананы, кофе или какао. А другое — «выбрасывать» огромные суммы на самые «простые товары».

Однако если попробовать «перевернуть» ситуацию — то есть, если признать, что смысл этих закупок проистекал не из-за невозможности производства, а в чем-то другом, например, в. самих закупках — то подобное положение прекрасно объясняется. Ну да: как уже говорилось в прошлых постах, наш дорогой Леонид Ильич одной из основных своих задач видел «интеграцию СССР в мировую экономику». Впрочем, не только в экономику — скажем, именно брежневский Союз был одним из инициаторов создания пресловутого . Римского клуба. Ну да: того самого «клубка глобалистов», который так любят недобрым словом поминать современные патриоты. Впрочем, подобную тему — а равно и роль нашей страны в формировании иных «глобалистических институтов» — надо разбирать отдельно. Тут же можно только указать на самое главное.

А именно: на то, что все это — вся эта активная интеграция — ИМХО, была посвящена одной задаче. Задаче недопущения Третьей Мировой войны, которая была для Брежнева и его окружения абсолютным злом. Кстати, мы даже представить сейчас не можем: как люди того поколения ненавидели войну вообще, в любой ее форме. И считали разумными любые затраты ради того, чтобы она не повторилась. Поэтому, с одной стороны, были допустимы любые траты на вооружения — но не дай бог, чтобы кто-то упрекнул СССР в «милитаризме». (Отсюда колоссальная, чудовищная скрытость всего этого.) С другой же — проистекала «та самая» политика «конвергенции», политика соединения экономик, получения взаимозависимости. Для того, чтобы любой разрыв, любое агрессивное поведение вызвало бы «с той стороны» огромные экономические потери.

Именно поэтому активное наращивание экспортно-импортных операций стало одной из важнейших задач СССР «эпохи застоя». Настолько важной, что, например, многие важные продукты производства «гнались на экспорт», несмотря на наличие огромного спроса внутри. (Скажем, экспортировались станки и прочие машины — включая легковые автомобили — когда только была в этом возможность.) С другой стороны, осуществлялись те же закупки зерна или «ширпотреба», хотя в реальности данное действо только вредило российской экономике. Но не экономика тут была важна, были важны «симпатии» тех же американских фермеров, которые — теоретически — должны были уравновешивать желание «пентагоновских ястребов» уничтожить СССР. (На самом деле, кстати, тут была ошибка — главными врагами нашей страны были не американские военные, а . Впрочем, об этом надо говорить уже отдельно.)

Так что в действительности никакой «неэффективности советской экономики» — по крайней мере, в случае с закупкой зерна — не было и в помине. Скорее наоборот: было принесение имеющейся эффективности в жертву определенным политическим задачам. Кстати, не только в указанном плане: очень часто в СССР принимали решения, экономически невыгодные — но имеющие смысл в иных планах. И экономика это прекрасно выдерживала. Она даже выдержала ту совокупность «абсолютно ошибочных» и катастрофических «реформ», которую проводило горбачевское руководство — от антиалкогольной кампании до «закона о кооперации». (Каждое из этих решений в другой стране стало бы источником катастрофы.) Но понятно, что о данном моменте следует говорить уже отдельно.