11 схем простейших радиоприемных устройств

Длительное время радиоприемники занимали одно из первых мест по популярности среди других радиоэлектронных конструкций. Появление новых звуковоспроизводящих устройств, CD-плееров, магнитофонов и бурное развитие компьютерной техники оттеснило с ведущих позиций радиоприемную технику, не снизив ее значимости.

Приемники подразделяются на детекторные, прямого усиления, супергетеродинного типа, прямого преобразования, с положительными обратными связями (регенеративные, сверхрегенеративные) и др.

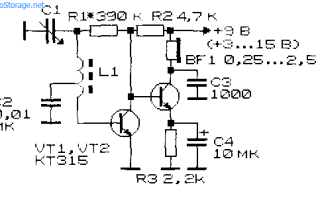

Простой двухтранзисторный радиоприемник прямого усиления

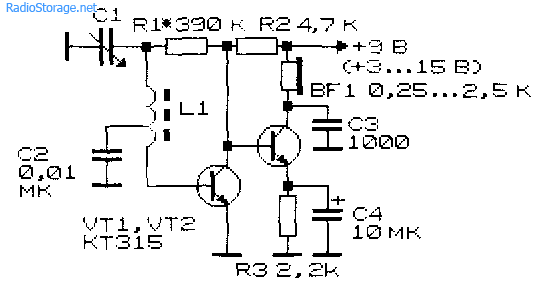

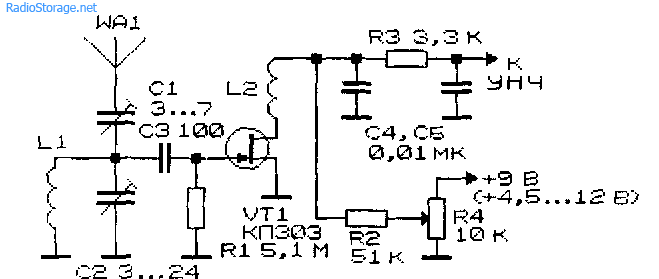

Простой приемник прямого усиления показан на рис. 1 [МК 10/83-11]. Он содержит перестраиваемый входной колебательный контур — магнитную антенну и двухкаскадный усилитель НЧ.

Первый каскад усилителя одновременно является детектором ВЧ модулированного сигнала. Как и многие ему подобные простые приемники прямого усиления, этот приемник способен принимать сигналы мощных, не столь удаленных радиостанций.

Катушка индуктивности намотана на ферритовом стержне длиной 40 и диаметром 10 мм. Она содержит 80 витков провода ПЭВ-0,25 мм с отводом от 6-го витка снизу (по схеме).

Рис. 1. Схема простого радиоприемника на двух транзисторах.

Рефлексный приемник Ю. Прокопцова

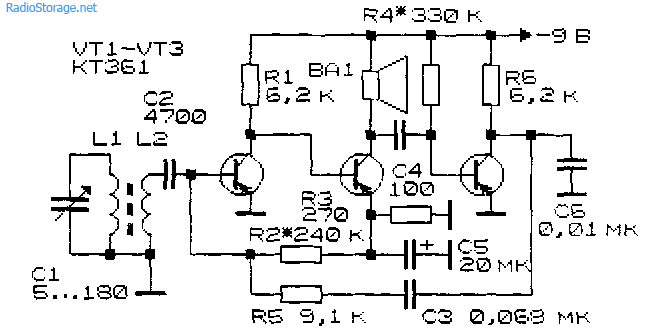

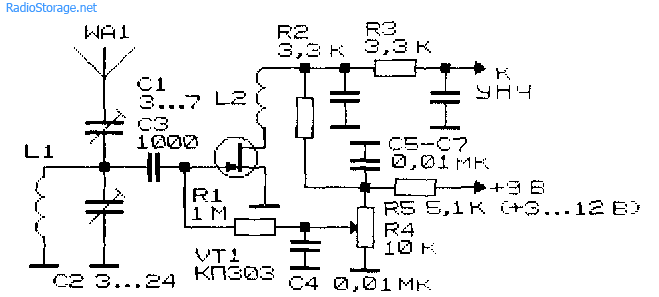

Радиоприемник, сконструированный Ю. Прокопцевым (рис. 3), предназначен для приема в средневолновом диапазоне [Р 9/99-52]. Приемник собран также по рефлексной схеме.

Рис. 3. Схема рефлексного радиоприемника на СВ диапазон.

Антенна выполнена из отрезка ферритового стержня 400НН длиной 50 и диаметром 8 мм. Катушка L1 содержит 120 витков провода ПЭЛШО-0,15 мм однослойной намотки, а L2 — 15. 20 витков того же провода. Налаживание приемника сводится к установке коллекторного тока транзистора VT2, равным 8. 10 мА, с помощью резистора R2. Затем настраивают коллекторный ток транзистора VT3 в пределах 0,3. 0,5 мА подбором резистора R4.

Приемники супергетеродинного типа в рамках настоящего обзора рассматривать не будем. Впрочем, при желании они могут быть получены объединением приемника прямого усиления (рис. 1 — 3) и конвертера (рис. 10), либо из приемника прямого преобразования (рис. 11).

Сверхрегенеративный радиоприемник на FM диапазон

Сверхрегенеративный радиоприемник обладает высокой чувствительностью (до ед. мкВ) при достаточной простоте. На рис. 4 приведен фрагмент схемы сверхрегенеративного радиоприемника Е. Солодовникова (без УНЧ, который может быть выполнен по одной из приводимых ранее схем — ) [Рл 3/99-19].

Рис. 4. Схема сверхрегенеративного радиоприемника Е. Солодовникова.

Высокая чувствительность приемника обусловлена наличием глубокой положительной обратной связи, благодаря которой коэффициент усиления каскада после включения радиоприемника довольно быстро возрастает до бесконечности, схема переходит в режим генерации.

Для того чтобы самовозбуждение не происходило, а схема могла работать как высокочувствительный усилитель высокой частоты, используют очень оригинальный прием. Как только коэффициент усиления каскада усиления возрастет выше некоторого заданного уровня, его резко снижают до минимума.

График изменения коэффициента усиления от времени напоминает пилу. Именно по этому закону изменяют коэффициент усиления усилителя. Усредненный же коэффициент усиления может доходить до миллиона. Управлять коэффициентом усиления можно при помощи специального дополнительного генератора пилообразных импульсов.

На практике поступают проще: в качестве такого генератора используется по двойному назначению сам высокочастотный усилитель. Генерация пилообразных импульсов происходит на неслышимой ухом ультразвуковой частоте, обычно десятки кГц. Для того чтобы ультразвуковые колебания не проникали на вход последующего каскада УНЧ, используют простейшие фильтры, выделяющие сигналы звуковых частот (R6C7, рис. 4).

Сверхрегенеративные приемники обычно используют для приема высокочастотных (свыше 10 МГц) сигналов с амплитудной модуляцией. Прием сигналов с частотной модуляцией возможен за счет преобразования частотной модуляции в амплитудную и последующего детектирования эмиттерным переходом транзистора полученного таким образом амплитудно-модулированного сигнала.

Преобразование частотной модуляции в амплитудную происходит в случае, если приемник, предназначенный для приема амплитудно-модулированных сигналов, настроить неточно на частоту приема частотно-модулированного сигнала.

При такой настройке изменение частоты принимаемого сигнала постоянной амплитуды вызовет изменение амплитуды сигнала, снимаемого с колебательного контура: при приближении частоты принимаемого сигнала к частоте резонанса колебательного контура амплитуда выходного сигнала растет, при удалении от резонансной — снижается.

Наряду с неоспоримыми достоинствами, схема «сверхрегенератора» обладает массой недостатков. Это — невысокая избирательность, повышенный уровень шумов, зависимость порога генерации от частоты приема, от напряжения питания и т.д.

При приеме радиовещательных ЧМ-сигналов в диапазоне FM — 100. 108 МГц или сигналов звукового сопровождения телевидения, катушка L1 представляет собой полувиток диаметром 30 мм с линейной частью 20 мм. Диаметр провода — 1 мм. L2 имеет 2. 3 витка диаметром 15 мм из провода диаметром 0,7 мм, расположенных внутри полувитка.

Для диапазона 66. 74 МГц катушка L1 содержит 5 витков диаметром 5 мм из провода 0,7 мм с шагом 1. 2 мм. L2 имеет 2. 3 витка такого же провода. Обе катушки не имеют каркасов и расположены параллельно друг другу. Антенна выполнена из отрезка монтажного провода длиной 50. 100 см. Настройку устройства осуществляют потенциометром R2.

Регенеративные радиоприемники на транзисторах КП303

Регенеративные приемники, или приемники, использующие для увеличения чувствительности положительные обратные связи, в промышленных разработках не встречаются. Однако для освоения всевозможных вариантов реализации приемной техники можно рекомендовать ознакомиться с работой двух таких устройств конструкции И. Григорьева (рис. 5 и 6) [Рл 9/95-12; 10/95-12].

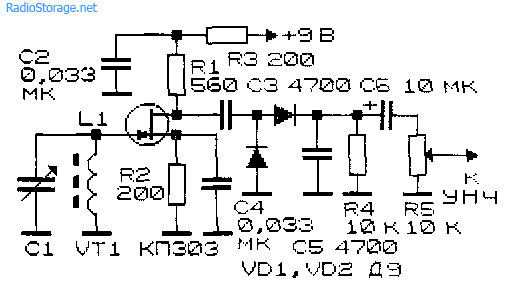

Рис. 5. Схема приемника для приема сигналов AM в диапазоне КВ, СВ и ДВ.

Приемник (рис. 5) предназначен для приема сигналов AM в диапазоне коротких, средних и длинных волн. Его чувствительность на частоте 20 МГц достигает 10 мкВ. Для сравнения: чувствительность наиболее совершенного приемника прямого усиления примерно в 100 раз ниже.

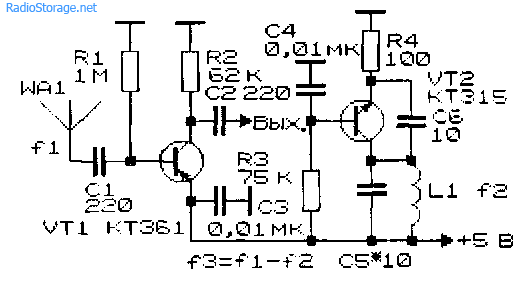

Рис. 6. Схема простого регенеративного радиоприемника на диапазоны частот 1,5. 40 МГц.

Приемник (рис. 6) способен работать в диапазоне 1,5. 40 МГц. Для диапазона 1,5. 3,7 МГц катушка L1 имеет индуктивность 23 мкГн и содержит 39 витков провода диаметром 0,5 мм на каркасе диаметром 20 мм при ширине намотки 30 мм. Катушка L2 имеет 10 витков такого же провода и намотана на этом же каркасе.

Для диапазона 3. 24 МГц катушка L1 индуктивностью 1,4 мкГн содержит 10 витков провода диаметром 2 мм, намотанного на каркасе диаметром 20 мм, при ширине намотки 40 мм. Катушка L2 имеет 3 витка с диаметром провода 1,0 мм.

В диапазоне 24. 40 МГц L1 (0,5 мкГн) содержит 5 витков, ширина намотки — 30 мм, a L2 имеет 2 витка. Рабочую точку приемников (рис. 5, 6) устанавливают потенциометром R4.

УКВ ЧМ радиоприемник на транзисторе ГТ311

Для приема сигналов ЧМ можно использовать УКВ приемники прямого преобразования с фазовой автоподстройкой частоты. Такие приемники содержат преобразователь частоты с совмещенным гетеродином, выполняющим одновременно функции синхродетектора.

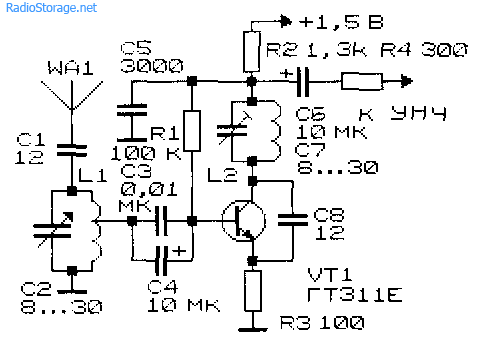

Рис. 7. Схема УКВ ЧМ радиоприемника А. Захарова на диапазон частот 66. 74 МГц.

Входной контур устройства настроен на частоту приема, контур гетеродина — на частоту приема, деленную пополам. Преобразование сигнала происходит на второй гармонике гетеродина, поэтому промежуточная частота находится в звуковом диапазоне. Схема приемника А. Захарова показана на рис. 7 [Р 12/85-28]. Для диапазона частот 66. 74 МГц бескаркасные катушки с внутренним диаметром 5 мм и шагом намотки 1 мм содержат, соответственно, 6 витков с отводом от середины (И) и 20 витков (L2) провода ПЭВ-0,56 мм.

Простой приемник прямого усиления с рамочной антенной

Простой средневолновый радиоприемник прямого усиления, собранный по традиционной схеме Г. Шульгиным (рис. 8) имеет рамочную антенну [Р 12/81-49]. Она наматывается на заготовке: пластине из фанеры размерами 56x56x5 мм. Катушка индуктивности L1 (350 мкГн) имеет 39 витков провода ПЭВ-0,15 мм с отводом от 4 витка снизу (по схеме).

Рис. 8. Схема радиоприемника с рамочной антенной на СВ диапазон.

Простой радиоприемник с входным каскадом на полевом транзисторе

На рис. 9 показан простой радиоприемник Г. Шульги (без УНЧ) с входным каскадом на полевом транзисторе [Р 6/82-52]. Магнитную антенну и конденсатор переменной емкости используют от старого радиоприемника.

Рис. 9. Простой радиоприемник Г. Шульги.

Схема конвертера-преобразователя частоты FM диапазона

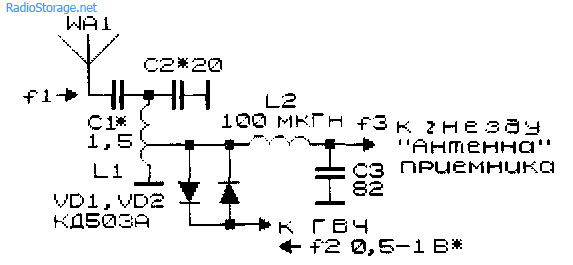

Конвертер-преобразователь частоты Э. Родионова, рис. 10, позволяет «переносить» сигналы из одной полосы частот в другую частотную область: с 88. 108 МГц на 66. 73 МГц [Рл 4/99-24].

Рис. 10. Схема конвертера с 88. 108 МГц на 66. 73 МГц.

Гетеродин (генератор) конвертора собран на транзисторе VT2 и работает на частоте примерно 30. 35 МГц. Катушка И выполнена из обмоточного провода длиной 40 см, намотанного на оправку диаметром 4 мм. Настройку конвертора производят растягиванием или сжатием витков катушки L1.

Входные цепи супергетеродина и приемника прямого преобразования

Наконец, на рис. 11 показана схема входной цепи простейшего супергетеродинного приемника, а на рис. 12 приемника с нулевой промежуточной частотой — приемника прямого преобразования.

Рис. 11. Схема конвертера В. Беседина.

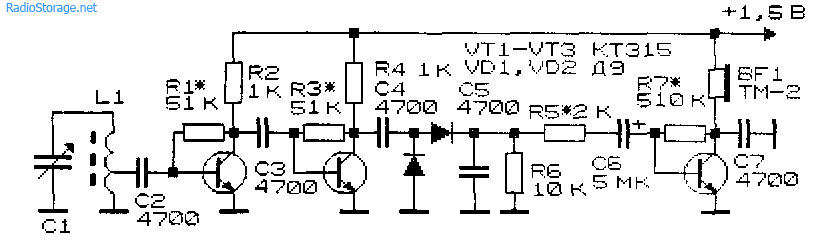

Конвертер В. Беседина (рис. 11) «переносит» входной сигнал из полосы частот 2. 30 МГц на более низкую «промежуточную» частоту, например, 1 МГц [Р 4/95-19]. Если на диоды VD1 и VD2 подать сигнал частотой 0,5. 18 МГц от ГВЧ, то на выходе LC-фильтра L2C3 выделится сигнал, частота которого f3 равна разности частоты входного сигнала f1 и удвоенной частоты гетеродина f2: f3=f1-2f2 или Af3=Af1-2f2.

А если эти частоты кратны друг другу (f1=2f2), рис. 2, то к выходу устройства можно подключить УНЧ и принимать телеграфные сигналы и сигналы с однополосной модуляцией.

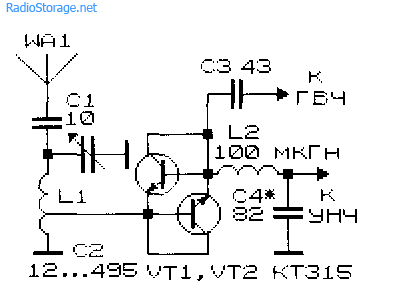

Рис. 12. Схема конвертера на транзисторах.

Заметим, что схема на рис. 12 легко преобразуется в схему на рис. 11 заменой транзисторов в диодном включении непосредственно диодами, и наоборот.

Чувствительность даже простых схем прямого преобразования может достигать 1 мкВ. Катушка L1 (рис. 11, 12) содержит 9 витков провода ПЭВ 0,51 мм, намотанных виток к витку на каркасе диаметром 10 мм. Отвод от 3-го витка снизу.

Принцип работы радио

Первый радиоприёмник имел очень простое устройство: батарея, электрический звонок, электромагнитное реле и когерер (от латинского слова cogerentia – сцепление). Этот прибор представляет собой стеклянную трубку с двумя электродами.

В трубке помещены мелкие металлические опилки. Действие прибора основано на влиянии электрических разрядов на металлические порошки. В обычных условиях когерер обладает большим сопротивлением, так как опилки имеют плохой контакт друг с другом. Пришедшая электромагнитная волна создает в когерере переменный ток высокой частоты.

Между опилками проскакивают мельчайшие искорки, которые спекают опилки. В результате сопротивление когерера резко падает (в опытах А.С. Попова со 100000 до 1000 — 500 Ом, то есть в 100-200 раз). Снова вернуть прибору большое сопротивление можно, если встряхнуть его. Чтобы обеспечить автоматичность приема, необходимо для осуществления беспроволочной связи, А.С. Попов использовал звонковое устройство для встряхивания когерера после приема сигнала.

Под действием радиоволн, принятых антенной, металлические опилки в когерере сцеплялись, и он начинал пропускать электрический ток от батареи. Срабатывало реле, включая звонок, а когерер получал “легкую встряску”, сцепление между металлическими опилками в когерере ослабевало, и к ним поступал следующий сигнал.

Первый радиоприёмник А. С. Попова (1895г.)

Современные радиоприёмники

Хотя современные радиоприемники очень мало напоминают приемник Попова, основные принципы их действия те же, что и в его приборе.

Схема простейшего радиоприёмника

Современные радиоприёмники обнаруживают и извлекают передаваемую информацию.

Достигая антенны приёмника, радиоволны пересекают её провод и возбуждают в ней очень слабые частоты.

В антенне одновременно находятся высокочастотные колебания от многих радиопередатчиков.

Поэтому один из важнейших элементов радиоприёмника – избирательное устройство, которое из всех принятых сигналов может отображать нужный.

Таким устройством является колебательный контур.

Контур воспринимает сигналы того радиопередатчика, высокочастотные колебания которого совпадают с собственной частотой колебаний контура приёмника. Назначение других элементов радиоприёмника заключается в том, чтобы усилить принятые колебания, выделить из их колебания звуковой частоты, усилить их и преобразовать в сигналы информации.

Восприятие сигнала устройством

В отдаленном от источника месте отправленный сигнал улавливается приемной антенной радио. Это знаменует этап обработки радиочастотного сигнала, что происходит поэтапно:

- Колебания электромагнитных полей порождает в приемнике электрические токи.

- Электроток малой мощности фильтруется для устранения помех и выявления полезной информации.

- «Очищенные» сигналы расшифровываются, детектируются, выделяется полезная информация.

- Происходит преобразование набора радиочастот в понятный для устройства вид: звук, изображение, видео.

В большинстве случаев перед расшифровкой сигнал проходит через большое количество приборов – усилителей, преобразователей частот – а также подвергается оцифровке и программной обработке. И только затем мы сможем понять сведения, полученные радио. Это же одновременно улучшает качество и восприятие информации.

Принципы радиосвязи

Для радиосвязи нужны два отдельных прибора: передатчик и приёмник электромагнитных волн. Для понимания принципов их работы рассмотрим простейшие приборы, созданные немецким учёным Г.Герцем в 1886 году.

Вы видите устройство передатчика. Проволоку разрезали пополам, присоединив получившиеся отрезки к высоковольтному трансформатору. Размер воздушного промежутка между концами проволок установили таким, чтобы в нём часто проскакивали искры.

Искры – это электрический ток в воздухе. Поэтому в момент их проскакивания электроны с отрицательно наэлектризованной части проволоки устремлялись к её положительно наэлектризованной части. Это значит, что в проволоке возникал пульсирующий (переменный) ток, а вокруг неё – пульсирующее (переменное) электромагнитное поле.

Таким образом, проволоки представляют собой и передатчик, и передающую антенну. Электромагнитное поле распространяется электромагнитными волнами, поэтому может быть уловлено на расстоянии. Для этого требуется приёмник: два таких же отрезка проволоки, располагаемые параллельно антенне передатчика. Поскольку энергия волн передатчика распространяется во все стороны, а приёмник улавливает только небольшую их часть, искры в воздушном промежутке приёмника очень малы. Однако их можно видеть невооружённым глазом в темноте.

Передатчик и приёмник Герца не могли быть использованы для дальней радиосвязи. Причина этого – небольшая мощность радиоволн из-за невысокой частоты переменного тока, создаваемого искрами. Поэтому нужно было создать такой генератор тока высокой частоты, мощности которого хватило бы для радиопередач на расстоянии десятков и сотен километров. Когда эта задача была решена, стала возможна не только радиотелеграфная связь, когда слова (по буквам) передаются посредством коротких и длинных импульсов азбуки Морзе, но и радиотелефонная связь, передающая человеческий голос.

Принципиальная схема радиотелефонной связи показана на рисунке ниже. Во-первых, передатчик содержит высокочастотный генератор для обеспечения нужной мощности излучения. Именно он формирует так называемую несущую частоту, на которую настраивается приёмник. Во-вторых, передатчик содержит модулятор – устройство, изменяющее амплитуду или частоту несущей волны «в такт» с передаваемым голосом или музыкой. В-третьих, передатчик имеет передающую антенну.

Наиболее проста для понимания амплитудная модуляция. Высокочастотные колебания, созданные генератором, сначала имеют постоянную амплитуду (см. на рисунке слева). Модулятор меняет амплитуду несущей частоты «по форме» низкочастотного сигнала, поступающего от микрофона. Модулированный сигнал достигает приёмной антенны в виде волн с меняющейся амплитудой (см. на рисунке в центре).

Обратный процесс называется демодуляцией. Приёмная антенна улавливает волны сразу от множества передатчиков, работающих на разных частотах. Поэтому нужно отделить сигнал только от определённого передатчика, работающего на выбираемой нами несущей частоте. Для этого служит приёмный настроечный контур. Выделенный им сигнал «нашего» передатчика направляется в демодулятор – устройство, отделяющее полезный для слушателя низкочастотный сигнал от несущих колебаний. Именно этот сигнал и поступает в наушники или громкоговорители.

Для различных потребителей услуг радиосвязи используются разные диапазоны волн. Различают сверхдлинные, длинные, средние, короткие и ультракороткие радиоволны (см. таблицу).

| Диапазон волн | Частота волн | Длина волн |

| Сверхдлинные | менее 30 кГц | более 10 км |

| Длинные | 30 кГц – 300 кГц | 10 км – 1 км |

| Средние | 300 кГц – 3 МГц | 1 км – 100 м |

| Короткие | 3 МГц – 30 МГц | 100 м – 10 м |

| Ультракороткие | 30 МГц – 150 ГГц | 10 м – 2 мм |

УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ РАДИОСТАНЦИЙ

Радиостанция состоит из передающей части (передатчика), приемника, блока вызывного устройства, блока питания и приемопередающей антенны. Переносчиками низкочастотных сигналов, заключающих в себе полезную информацию, являются радиочастотные колебания, вырабатываемые задающим генератором в передатчике.

Передатчик

Структурная схема радиопередающего устройства показана на рис. 3.16.

Рис. 3.16. Структурная схема радиопередающего устройства:

УМН — умножитель частоты; Пол.Ф — полосовой фильтр; ПУ — предварительный

усилитель; УМ — усилитель мощности

Так как звуковые колебания, создаваемые микрофоном, незначительны по величине, их предварительно усиливают усилителем низкой частоты (УНЧ). Затем сигналы НЧ и ВЧ от задающего генератора (ЗГ) поступают в модулятор, в результате чего ВЧ — сигнал изменяет свою амплитуду (при амплитудной модуляции), частоту (при частотной модуляции) или фазу (при фазовой модуляции). Схема однокаскадного усилителя звуковой частоты приведена на рис.3.17.

Рис. 3.17. Однокаскадный микрофонный усилитель звуковой частоты (УЗЧ)

Переменный сигнал от микрофона М через разделительный конденсатор С1 подается на базу транзистора Т, в результате чего величина его сопротивления между эмитером и коллектором будет уменьшаться при отрицательной полуволне и увеличиваться при положительной полуволне входного сигнала на базе транзистора. Соответственно будет изменяться и ток, протекающий от плюса + Е через резистор R4, транзистор Т, резистор R3. На резисторе R3 будет выделяться переменное напряжение, получаемое за счет напряжения источника постоянного тока — Е. Причем полученное таким образом переменное напряжение соответствует частоте колебании сигнала на входе транзистора. Усиленное напряжение снимается через разделительный конденсатор С3 для последующего его использования в модуляторе.

Рассмотрим принцип действия задающего генератора высокой частоты (рис. 3.18). Простейший генератор незатухающих колебаний включает транзистор Т, колебательный контур С2, катушку связи Lсв, включенную в цепь базы транзистора и связанную индуктивно с катушкой колебательного контура L.

Сопротивление в цепи базы R1 служит для создания запирающего напряжения смещения на базе транзистора за счет падения напряжения на нем от прохождения постоянной составляющей тока базы.

Конденсатор С1 предназначен для передачи переменной составляющей напряжения возбуждения. При замыкании ключа К питание подается на схему, в результате чего через транзистор потечет ток по цепи: +Е, транзистор, конденсатор С2, —Е.

Рис. 3.18. Схема задающего генератора радиочастоты

Конденсатор С2 зарядится до соответствующей величины. После прекращения нарастания тока через транзистор заряд конденсатора (накопление заряда) также прекратится, начнется разряд его на включенную параллельно ему катушку индуктивности L. По катушке L потечет ток, индуктирующий при своем нарастании ЭДС в катушке Lсв, которая включена своими концами таким образом, что на базу транзистора в этот момент будет подаваться плюсовое напряжение (плюс на базу и минус на эмиттер). Транзистор будет закрываться, ток через него будет уменьшаться, что способствует более форсированному завершению разряда конденсатора С2 на катушку L. После полного разряда конденсатора транзистор полностью закроется, подача тока прекратится. Магнитное поле катушки будет уменьшаться, в результате чего в катушке возникнет ЭДС, вызывающая в ней ток обратного направления. Этот ток заряжает конденсатор С2 до напряжения обратной полярности. И одновременно при своем нарастании будет индуктировать в катушке Lсв ЭДС также обратной полярности, т.е. на базу транзистора будет подаваться минус, а на эмиттер — плюс. По мере увеличения минусового потенциала на базе транзистор будет открываться, и ток через него будет увеличиваться, содействуя форсированному заряду конденсатора. Ток через транзистор, достигнув своего максимального значения, определяемого сопротивлением перехода эмиттер-коллектора, перестает увеличиваться, конденсатор прекратит свой заряд (накопление зарядов). После этого конденсатор будет разряжаться на катушку L и процесс повторится. Таким образом, возникает колебательный процесс, частота которого определяется величинами L и С2, т.е. частотой собственных колебаний LС2-контура. представляющего собой цепь резонанса токов. Для настройки контура в резонанс применяют конденсатор С2 переменной емкости.

Так как при настройке в резонанс LС2-контура (резонанс наступает при условии равенства проводимостей катушки и конденсатора, включенных параллельно друг другу) сопротивление его для переменной составляющей тока большое, то на нем происходит соответствующее этому сопротивлению падение напряжения переменной составляющей, которое снимает через разделительный конденсатор С3 для дальнейшего использования.

Генератор с самовозбуждением колебаний, по существу, является усилителем с глубокой обратной связью, т.е. усилителем собственных колебаний. Непременным условием самовозбуждения колебаний является сдвиг фаз переменных напряжений на коллекторе и базе на 180о и наличие достаточной величины обратной связи по напряжению, обеспечиваемой соответствующим соотношением витков катушек L и Lсв.

Частота собственных колебаний колебательного контура, а следовательно, и частота генератора определяется по формуле

где r — активное сопротивление катушки; ω — угловая частота колебаний. Чем меньше затухание колебаний в контуре, тем выше его качество. Хорошими контурами считаются контуры с добротностью Q > 150.

Важным параметром для задающих генераторов является стабильность частоты вырабатываемого напряжения. Существуют параметрическая и кварцевая стабилизации частоты высокочастотных генераторов. Параметрическая стабилизация осуществляется соответствующим подбором параметров и элементов схемы.

В радиостанциях КВ и УКВ применяется, как правило, кварцевая стабилизация, обеспечивающая достаточно простой технической реализацией высокую стабильность частоты колебаний.

Эквивалентная схема кварцевого резонатора представлена на рис. 3.19, а, где Lкв, Скв, rкв — соответственно индуктивность, емкость и сопротивление кварцевой пластины; С0 — емкость кварцедержателя. Характерно, что добротность кварцевого резонатора достигает значений Q = 106 -107, что на 4-5 порядков больше, чем у обычного LC-контура.

Рис. 3.19. Схема включения кварцевых резонаторов:

а — эквивалентная схема кварцевого резонатора; б — эквивалентная схема кварцевого

в — эквивалентная схема автогенератора

Для рассматриваемой эквивалентной схемы характерны две резонансные частоты: частота, соответствующая резонансу левой последовательной цепи, состоящей из Lкв, Скв, rкв:

Использование кварцевого резонатора для стабилизации частоты возможно в интервале частот fкв – f0. В этом случае эквивалентное сопротивление кварцевого резонатора носит индуктивный характер.

При высокой добротности и малых значениях коэффициентов линейного и объемного расширения кварца его эквивалентные параметры (Lкв, Скв, rкв) остаются практически неизменными при значительных изменениях температуры окружающей среды, что позволяет обеспечить высокую стабильность частоты задающего генератора. Из эквивалентной схемы того же автогенератора (рис. 3.19, в) видно, что контур подключается к усилительному элементу тремя тёчками, и эта схема называется емкостной трехточкой. В колебательный контур входят две емкости (С1, С2), а кварцевый резонатор КВ выполняет роль индуктивности. Обратная связь в схеме осуществляется при помощи емкостного делителя контурного напряжения, состоящего из конденсаторов С1 и С2. Такое включение кварца (кв) обеспечивает (по сравнению с другими известными схемами) меньшую стабильность частоты при изменении окружающей температуры в широком интервале.

В рассматриваемой схеме выполняется условие баланса фаз, так как напряжение Uо.с на конденсаторе обратной связи С2 находится в противофазе с напряжением Uэк относительно общей заземленной точки, подключенной к эмиттеру транзистора.

Для емкостной трехточки коэффициент обратной связи

где Ic — ток, проходящий через емкостную цепь контура; wo

Частичное подключение колебательного контура к усилительному элементу снижает влияние нестабильных емкостей р-п перехода транзистора. Смещение на базу транзистора, предназначенное для выбора его рабочего режима, выполняется комбинированным способом. Оно осуществляется в рассматриваемой схеме (см. рис. 3.19, 6) за счет подачи фиксированного напряжения с помощью делителей сопротивлений R1 и R2, а также автоматического смещения, образованного за счет RэCэ, цепочки при протекании постоянной составляющей эмиттерного тока через резистор Rэ.

Известно, что резонансная частота механических колебаний кварцевой пластинки зависит от ее толщины. При работе на частотах свыше 15 МГц толщина этой пластинки должна быть менее 0,3 мм, а механическая прочность становится ниже допустимой. Поэтому для обеспечения работы радиостанций, используемых в пожарной охране в диапазоне 140 — 174 МГц, задающие генераторы радиопередатчиков выполняют на более низкие частоты, а повышение рабочей частоты осуществляют с помощью специальных каскадов, называемых умножителями частоты.

В практических схемах современных радиопередатчиков процесс, в частности, амплитудной модуляции осуществляется чаще всего не в схеме самого задающего генератора, а в последующей ступени усиления этих колебаний. Это позволяет снизить паразитные эффекты модуляции и повысить качество радиопередатчика в целом.

На рис. 3.20 приведена схема амплитудного модулятора на усилительной ступени высокочастотных колебаний.

Ступени высокочастотных колебаний

Резисторы R1, R2 и емкость С2 предназначены для обеспечения соответствующего режима работы каскада как усилителя, на вход которого (клеммы 1,2) от задающего генератора через С1 подаются высокочастотные колебания. Колебательный контур LСЗ настроен на частоты задающего генератора. На этой частоте контур обладает максимальным сопротивлением для переменной составляющей коллекторного тока, создающего соответствующее падение переменного напряжения, которое снимается с коллектора транзистора и через конденсатор С4 подается в последующие узлы передатчика.

Модуляция осуществляется благодаря применению трансформатора, на первичную обмотку w1 которого (клеммы 3, 4) подаются сигналы звуковой частоты (НЧ) от микрофонного усилителя, а со вторичной обмотки w2 снимаются для управления транзистором Т. Отрицательные полуволны модулирующих сигналов открывают транзистор, положительные полуволны закрывают, в результате увеличивается (или уменьшается) усиливаемый транзистором высокочастотный ток. Графики процесса амплитудной модуляции показаны на рис. 3.21.

На рис. 3.22, а приведена упрощенная схема частотного модулятора, состоящего из колебательного контура LС, диода Д и блокировочных конденсаторов С1, С2.

Действие управляемого диода (варикапа) Д основано на изменении емкости электронно-дырочного перехода при изменении приложенного к нему напряжения. Характеристика варикапа представлена на рис. 3.22, 6. Выбор рабочей точки на характеристике производится установкой требуемого напряжения Е0 от источника питания Е. Конденсаторы С1 и С2

LСС1 параллельно емкости контура подключается варикап Д. Под действием звуковых колебаний внутреннее сопротивление, например, угольного

Принцип работы цифрового радио

Как альтернатива аналоговому радио в мире стало распространяться цифровое и онлайн-радио. Последнее и вовсе отошло от классических стандартов радиовещания и было основано на потоковой трансляции аудиоданных через web-средства. Другими словами, это то же радио, но его вещание осуществляется через Интернет.

Еще на заре развития глобальной сети предпринимались попытки передачи звука с помощью компьютера. Это делалось посредством оцифровки аналоговых сигналов, используя соответственное программное обеспечение. В результате чего получались звуковые файлы, которые пользователи и выкладывали в сеть.

Большинство современных онлайн-ресурсов радиовещания по своим функциональным возможностям не уступают FM-приемникам. Аудиоформаты, наиболее часто поддерживаемые серверами онлайн-радио: MP3, RealAudio, Ogg/Vorbis и WMA. Сегодня большинство станций веб-радио могут предоставить скорость аудиопотока от 64 кбит/с до 128 кбит, при этом, качество звука уже приближается к уровню CD.

Популярность онлайн-радио возрастает с каждым годом. В одних лишь Соединенных Штатах Америки насчитывается около 60 миллионов человек, которые еженедельно слушают подобные радиостанции.

Еще одной особенностью веб-радио является то, что практически любой человек может организовать собственную радиостанцию в сети! Для этого достаточно иметь компьютер, качественный доступ в Интернет, несколько нехитрых программ и жесткий диск, забитый музыкой. Лицензирование пока еще не добралось до такого рода сервиса.

Схема радиотелефонной связи

Рассмотрим основные принципы радиосвязи и примеры их практического использования.

В современном передатчике присутствует генератор высоких частот для создания необходимой мощности излучения.

С его помощью образуется несущая частота, используемая приемником для настройки.

У современного передатчика есть модулятор.

Он представляет собой устройство, которое изменяет амплитуду либо частоту волны синхронно с музыкой либо голосом.

Обязательным элементом передатчика является и передающая антенна.

Модуляция

Самой простой для восприятия является амплитудная модуляция.

У высокочастотных колебаний, которые создает генератор, существует постоянная амплитуда.

С помощью модулятора происходит ее изменение «по форме» сигнала низкой частоты, идущего от микрофона.

Модулированный сигнал попадает на приемную антенну в качестве волн с непостоянной амплитудой.

Демодуляция

Принцип радиосвязи характеризуется и демодуляцией. После улавливания приемной антенной волн происходит отделение сигнала от одного передатчика, который функционирует на частоте, выбранной в качестве несущей величины. Для проведения таких преобразований применяется настроечный приемный контур. Тот сигнал, который выделен от одного передатчика, поступает в демодулятор. В этом устройстве происходит разделение низкочастотных колебаний от высокочастотного сигнала. Далее он поступает в громкоговоритель или в наушники.

Диапазоны волн

Рассматривая принципы радиосвязи, отметим, что волны имеют разные диапазоны.

В настоящее время применяют средние, сверхдлинные, короткие, длинные, а также ультракороткие радиоволны.

Их достаточно широко используют в разнообразных сферах электроники:

- радиосвязь;

- телевидение;

- радиовещание;

- радиоразведка;

- метеорология.

Принцип современной радиосвязи предполагает превращение звуковых колебаний в электрические виды с помощью микрофона. Сложность передачи такого сигнала состоит в том, что для осуществления радиосвязи требуются высокочастотные колебания, а звуковые волны имеют низкую частоту. Для решения проблемы используются мощные антенны. Для звуковой частоты накладывание колебаний осуществляется так, чтобы переносить сигнал на существенные расстояния.

Современные принципы радиосвязи и телевидения базируются на радиопередающем устройстве. Он имеет генератор высокой частоты, который преобразует постоянное напряжение в высокочастотные гармонические колебания. Несущая частота должна быть постоянной величиной.

Принципы радиосвязи и телевидения предполагают определенное строение генератора. Он преобразовывает полученные сообщения в электрический сигнал, который и используется для процесса модуляции постоянной частоты. Выбор такого устройства основывается на физической природе транслируемого сигнала, В случае звука для этого используется микрофон, для передачи картинки применяют передающую телевизионную трубку. Модулятор необходим для проведения процесса перевода сигнала высокой частоты в ту величину, которая соответствует звуковому сигналу с передаваемой информацией. Также используются один либо два каскада для усиления модулированного сигнала. Излучающая антенна предназначена для выброса в окружающее пространство электромагнитных волн.

Из чего состоит простейший радиоприемник

1. Александр Степанович Попов – создатель первого в мире радиоприёмника и радиопередатчика.

Дата 7 мая 1895 года должна быть отмечена как имеющая особое значение в истории радиосвязи и современной культуры. В этот день Александр Степанович Попов прочитал на заседании Русского физико-химического общества доклад «Об отношении металлических порошков к электрическим колебаниям» и продемонстрировал передачу знаков азбуки Морзе без помощи проводов. В качестве передатчика была применена катушка Румкорфа (рис. 1) с присоединённым к ней вибратором Герца (рис. 2), а в качестве приёмника — созданная А. С. Поповым схема, состоявшая из антенны, когерера, реле и приспособления для восстановления чувствительности когерера: рис. 3 – схема и внешний вид радиоприёмника. Свой доклад А. С. Попов закончил словами: «В заключение я могу выразить надежду, что мой прибор при дальнейшем усовершенствовании его может быть применён к передаче сигналов на расстояние при помощи быстрых электрических колебаний, как только будет найден источник таких колебаний, обладающий достаточной энергией». Таким образом, А. С. Попов первым указал на возможность применения волн Герца для связи и подтвердил эту возможность чрезвычайно убедительными опытами.

Весной и осенью этого же года он продолжал свои опыты в помещении Минного класса и в прилегающем саду. Передача сигналов производилась уже на расстоянии нескольких десятков метров. Приёмник был несколько усовершенствован по сравнению с первоначальным образцом и имел все существенные детали, вошедшие в состав приёмников беспроволочного телеграфа, применявшихся затем в продолжение ряда последующих лет. Этот приёмник в конце 1895 г. был передан метеорологической станции Петербургского лесного института, где под названием «грозоотметчика» служил для регистрации грозовых разрядов на расстояниях до 30 километров (рис. 4).

24 марта 1896 г. А. С. Попов снова выступил с докладом в Русском физико-химическом обществе, наглядно демонстрируя возможность телеграфирования без проводов.

Приёмный и передающий аппараты были расположены в разных помещениях на расстоянии 250 метров. А. С. Попов передал первую в мире радиограмму, состоявшую из двух слов – «Генрих Герц». Текст этой радиограммы очень показателен; он характеризует самого изобретателя радио. А. С. Попов ясно понимал, что его исследования вызовут переворот в области связи без проводов. Однако поразительно скромный и преданный науке, он готов был, прежде всего, воздать должное своим предшественникам.

Все опыты с электромагнитными волнами А. С. Попов должен был производить, не имея на это никаких специальных ассигнований. Необходимые приборы изготовлялись собственноручно им самим или его помощниками.

В течение последующих полутора лет он сделал весьма важное усовершенствование передающей части беспроволочного телеграфа: к вибратору Герца он с одной стороны присоединил антенну, а другую его половину заземлил, благодаря чему дальность передачи заметно возросла. К этому времени итальянец Маркони, начавший первоначально заниматься опытами Герца в Болонье у профессора Риги, применив передаточное устройство и антенну Попова, осуществил связь на расстоянии в несколько сотен метров, а затем и в несколько километров. Когда слухи об этом проникли в печать, Морское ведомство ассигновало на опыты Попова. триста рублей.

Ограниченность средств, возможность производить опыты только летом, так как остальное время было занято преподаванием, недоверие и непонимание важности нового средства связи в высших кругах — всё это тормозило работу А. С. Попова.

Только через три года, в 1898 г., удалось построить две полные приёмно-передающие станции, с которыми (между учебным судном «Европа» и крейсером «Африка») была установлена беспроволочная связь до 8 километров. Опыты этого года подтвердили возможность связи в любых метеорологических условиях и, в частности, в тумане, когда обычная световая сигнализация не могла быть применена. В 1899 г. инженер Дюкрете, владелец небольшого завода в России, получил заказ от Морского министерства на три станции, которые и были готовы к осени этого же года.

Морское ведомство уже достаточно хорошо поняло важность беспроволочной связи. Построенные станции были установлены на броненосцах черноморской эскадры «Георгий Победоносец» и «Три Святителя».

Однако, несмотря на то, что А. С. Попов за свои работы получил в это время премию Русского технического общества, несмотря на все безусловные успехи беспроволочного телеграфа, несмотря на энергию Дюкрете, – масштабы работ А. С. Попова, ограниченные ничтожно малыми средствами, были очень незначительными.

Всё же 1899 год отмечен двумя существенными достижениями А. С. Попова: во-первых, им был разработан приёмник с телефоном (прообраз современного детекторного приёмника – рис. 5), позволивший увеличить дальность работы; во-вторых, было установлено беспроводное сообщение между островом Гогланд и городом Котка, необходимость в котором появилась в связи с работами по снятию с камней потерпевшего аварию броненосца «Генерал-адмирал Апраксин» (рис. 6). Дальность передачи в этом случае была более 40 километров. Тогда же радиотелеграф впервые послужил к спасению человеческих жизней: с Гогланда было получено сообщение о бедственном положении группы рыбаков, унесённых на льдине. Ледокол «Ермак» по радио получил приказ отправиться в море, вскоре обнаружил и спас всех людей.

На Западе в это время организовалось несколько мощных промышленных предприятий, производивших радиоаппаратуру. Если ещё в 1899 г. вернувшийся из-за границы и посетивший там ряд немецких и французских радиостанций Александр Степанович мог сказать, что «мы не очень отстали от других», то уже через пару лет всем было ясно, что отставание нарастало катастрофически. Несмотря на все усилия А. С. Попова, министерская рутина, казённое отношение к делу, боязнь ответственности, наконец, недружелюбное отношение к изобретениям и изобретателям не давали возможности ни развить работы в кронштадтских мастерских Морского министерства, ни увеличить заказы заводу Дюкрете.

В результате, в 1905 г., когда, в связи с начавшейся русско-японской войной, потребовалось большое количество радиостанций, оказалось, что единственным способом получить их быстро и в достаточном числе — это. заказать их какой-либо иностранной фирме.

В начале 900-х годов в деятельности Александра Степановича происходит поворот. В 1900 г. Петербургский электротехнический институт присуждает ему звание почётного инженера-электрика, в следующем году Русское техническое общество избирает его своим почётным членом.

В этом же году он принимает приглашение на кафедру физики в Электротехническом институте, который в это время был реорганизован и переведён в новые специально построенные здания на Аптекарском острове. Новому профессору физики предстояла большая работа по организации курса и лабораторий. А. С. Попов уделял этому много времени и внимания, тем более, что, по его мнению, преподавание физики в электротехническом высшем учебном заведении должно было значительно отличаться от преподавания её в университете. А. С Попов составил подробную программу работ и начал её проводить в жизнь.

Деятельность его как профессора Электротехнического института не позволила ему отдавать работе по практическому применению беспроволочного телеграфа столько времени, как ранее. Летний период 1902 г. был последним, когда он имел возможность лично принимать участие в опытах на судах.

Александр Степанович, получивший к этому времени известность как изобретатель и профессор, сохранил все прежние черты своего характера: скромность, внимание к чужим мнениям, готовность идти навстречу каждому и посильно помогать требующим помощи. И в своей технической работе, и в преподавательской деятельности он всегда с вниманием выслушивал мнения, высказываемые помощниками и сотоварищами, и принимал к сведению их полезные советы. Но и в сравнительно спокойной обстановке Электротехнического института ему приходилось тратить много сил, чтобы организовать кафедру физики так, как он считал это целесообразным. Институт находился в ведении наиболее косного из министерств – Министерства внутренних дел, и всякое живое начинание встречало там, в лучшем случае, пассивное сопротивление. И в этот период, когда А. С. Попов получил уже всеобщее признание, когда его «карьера», как тогда выражались, была сделана, – он имел кафедру в столице, был окружён доброжелательными сотрудниками и сотоварищами, – душевного спокойствия он не имел: он видел, как его любимое детище – беспроволочный телеграф – не совершенствуется так, как ему хотелось бы. По мере возможности он продолжает свои работы по беспроволочному телеграфированию (и телефонированию) в лаборатории Электротехнического института; он изучает электрические колебания с помощью трубки Брауна, исследует волномеры, редактирует издание работ по радиосвязи и т. д.

Наступил 1905 год. Под давлением пробудившихся общественных сил правительство должно было пойти на предоставление некоторых политических свобод, в частности, была введена и автономия высшей школы. Первым выбранным почти единогласно директором Электротехнического института был Александр Степанович Попов.

Заботы, связанные с выполнением ответственных обязанностей директора, расшатали и без того не слишком крепкое здоровье Александра Степановича. После одного очень бурного объяснения в министерстве, вернувшись домой, он почувствовал себя внезапно очень плохо. Врачи констатировали у него кровоизлияние в мозг, и 13 января 1906 года Александр Степанович Попов умер, не приходя в сознание.

2. Как работает простейший радиоприёмник

В первом номере в журнала Русского физико-химического общества за 1896 г. приёмник Попова (отдельно – рис. 7) описан следующим образом:

Трубка с опилками подвешена горизонтально между зажимами М и N на лёгкой часовой пружине, которая для большей эластичности согнута со стороны одного зажима зигзагом. Над трубкой расположен звонок так, чтобы при своём действии он мог давать лёгкие удары молоточком посередине трубки, защищённой от разбивания резиновым кольцом. Удобнее всего трубку и звонок укрепить на общей вертикальной дощечке. Реле может быть помещено как угодно.

Действует прибор следующим образом. Ток батареи 4-5 Вольт постоянно циркулирует от зажима Р к платиновой пластинке А, далее через порошок, содержащийся в трубке, к другой пластинке В и по обмотке электромагнита реле обратно к батарее. Сила этого тока недостаточна для притягивания якоря реле, но если трубка AВ подвергается действию электрического колебания, то сопротивление мгновенно уменьшится и ток увеличится настолько, что якорь реле притянется. В этот момент цепь, идущая от батареи к звонку, прерванная в точке С, замкнётся и звонок начнёт действовать, но тотчас же сотрясённая трубка опять уменьшит её проводимость, и реле разомкнёт цепь звонка. («Изобретение радио Л. С. Поповым», АН СССР, 1945, стр. 60.)

«Электрическое колебание», действию которого подвергается трубка АВ – когерер – и есть электромагнитная волна (сокр. – ЭМВ). Как ЭМВ вообще «попадает» в приёмник? Для это служит АНТЕННА – длинный медный провод, один конец которого прикрепляется к столбу, ветке дерева, к воздушному змею даже, а другой – к зажиму «М». Кроме того, приёмник должен иметь достаточно хорошее заземление: к зажиму «N» подключается ещё дин провод, надёжно соединённый с металлическим предметом, зарытым в землю. Только в этом случае в антенне возникнет индукционный ток, достаточный для того, чтобы произошло «спекание» опилок в когерере, и его сопротивление резко уменьшилось.

В статье «Полупроводниковый диод» я рассказывал о том, как один из сотрудников лаборатории Попова, случайно обнаружил, что если вместо электромагнитного реле подключить головные телефоны, то в них в них будут хорошо слышны телеграфные сигналы передатчика. В дальнейшем когерер был заменён кристаллическим детектором, изобретение которого по праву также принадлежит А.С. Попову.

Создание мощных радиостанций породило целую волну массового радиолюбительства. Собственно, само слово «радиолюбитель» возникло в начале ХХ века. Люди самостоятельно изготавливали кристаллические детекторы, искали на них активную точку

(рис. 8) и «строили» детекторные радиоприёмники.

Собственно, ДЕТЕКТОРНЫЙ радиоприёмник мы, обычно, и имеем в виду, когда говорим «простейший». В те далёкие времена именно радио было единственным источником информации для самых удалённых уголков нашей громадной страны.

Сейчас существует большое количество схем детекторных приёмников. Но, говоря ДЕТЕКТОРНЫЙ, не следует забывать: это такой приёмник, который не нуждается в источниках питания (батареях и аккумуляторах), он работает за счёт энергии принимаемых электромагнитных волн.

3. «Современные» детекторные приёмники

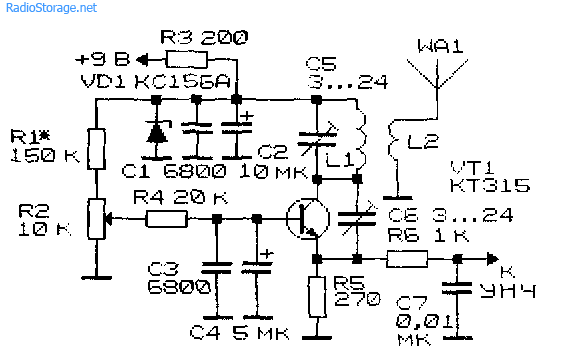

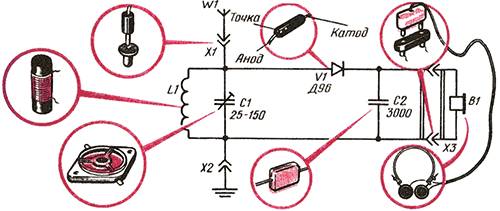

Начну с «классической» схемы №1, которая была повторена радиолюбителями несчётное число раз и описана в школьной физике.

WA1 – антенна, внизу – заземление, L1 и С1 – входной колебательный контур, VD1 – полупроводниковый диод, С2 – конденсатор, BF1 – головные телефоны.

На рис. 10 показаны типы радиодеталей и их номиналы.

Конденсатор С1 может быть подстроечным.

При повторении такого радиоприемника не надо забывать, что (как и раньше) большое значение имеют качественные антенна и заземление. От этого напрямую зависит полученный результат.

Описание работы.

Под воздействием электромагнитных волн, излучаемых передатчиками, в антенне радиоприемника возникают вынужденные модулированные колебания (рис. 11).

Один из элементов входного контура, в данном случае С1, делается переменной емкости для настройки в резонанс с какой-либо станцией. В контуре также возникнут модулированные высокочастотные колебания (рис. 11), но значительно большей амплитуды при настройке в резонанс.

Этот высокочастотный модулированный сигнал не способен непосредственно вызвать колебания мембраны телефона со звуковой частотой. Он только возбудит высокочастотные колебания, не воспринимаемые нашим ухом. При большой частоте мембрана вследствие инертности не будет успевать смещаться сколько-нибудь значительно за малое время, равное периоду высокочастотных колебаний. Поэтому этот модулированный сигнал подается на детектор – полупроводниковый диод V1, обладающий односторонней проводимостью. После прохождения детектора получаются детектированные колебания, представляющие собой сумму выпрямленных колебаний высокой и низкой частот (рис. 12).

Для окончательного отделения звуковой частоты от высокой параллельно с телефоном включают блокировочный конденсатор C2. Его ёмкость подбирается так, чтобы емкостное сопротивление для низких частот было гораздо больше, чем индуктивное сопротивление телефона В1. А телефон представляет большое индуктивное сопротивление для высокой частоты. Тогда токи высокой частоты пойдут через конденсатор, а низкой – через телефон. В результате мембрана телефона будет колебаться со звуковой частотой (рис. 13), и мы услышим звук.

Многократное изготовление детекторных радиоприёмников по этой и подобной ей схемам показало отличную повторяемость. Я лично собрал свой первый детекторный радиоприёмник именно по этой схеме из деталей радиоконструктора (рис. 14) в ноябре 1968 года.

Схема №2

Входной контур, образованный катушкой L1 и одной секцией конденсатора переменной ёмкости С2, обеспечивает приём радиостанций в диапазоне длинных волн (LW). Особенностью данной схемы является высокая добротность контура, что приводит к увеличению сигнала и высокой избирательности.

Такая добротность получается благодаря малому шунтирующему действию детектора, выполненного на эмиттерном переходе транзистора VT1, который одновременно является усилителем низкой частоты и нагружен на высокоомные головные телефоны ВА1.

Катушка L1 наматывается проводом ПЭВ диаметром 0,15 мм на ферритовом стержне диаметром 8 мм и длиной 40 мм. Намотка состоит из 5 секций внавал по 50 витков в каждой. Ширина секции – примерно 5 мм. Отводы выполняются от 40, 50, 60, 70 и 80 витка, считая от заземлённого конца катушки.

Вместо транзистора П416Б можно использовать КТ3107К.

При налаживании нужно сначала с помощью С2 поймать сигнал какой-либо радиостанции, а затем подбором отвода катушки и величины резистора R1 добиться наибольшей громкости.

Если использовать эффективную антенну – провод длиной 20 м – и хорошее заземление, возможно использование вместо высокоомных наушников капсуля ДЭМ-4М.

Схема №3

Автор этого приёмника утверждает, что этому детекторному приемнику не требуется классическая антенна и заземление. Судя по фото – это действительно так, поскольку у него «за окном» находится мощная радиостанция.

Рамка собрана из двух деревянных реек, соединенных крест на крест. На концах полученного ромба делаются небольшие пропилы, в которые и будет укладываться провод. Расстояние между пропилами – 10 мм. Всего нужно намотать 10 витков. В данной конструкции был использован обычный обмоточный провод диаметром 0,47 мм, в эмалевой изоляции. Наушники – высокоомные.

Приемник рассчитан на прием вещательных станций средневолнового диапазона. Антенной в данном приемнике служит катушка-рамка. Такая антенна имеет четко выраженную диаграмму направленности в виде восьмерки, сила сигналов получается наибольшей, когда плоскость рамки направлена на передающую радиостанцию, и наименьшей, когда она находится в положении, перпендикулярном к направлению на передающую радиостанцию. Рамка одинаково хорошо принимает сигналы, идущие как со стороны передающей радиостанции, так и с противоположной стороны.

Схема №4

Это детекторный приемник, работающий в двух диапазонах: средневолновом (СВ ли MW) и длинноволновом (ДВ или LW).

Его схема показана на рис. 17, где S1 – переключатель диапазонов., которым можно поочередно подключать к переменному конденсатору С1 либо часть витков катушки, либо всю катушку. В первом случае приемник будет работать в диапазоне средних волн (600 – 200 м), во втором – в диапазоне длинных волн (2000 – 700 м). Настраивают приемник в том и в другом диапазоне изменением емкости переменного конденсатора. Остальные детали приемника вам уже известны. Антенну подключают к гнезду X1,заземление – к гнезду Х2,головные телефоны включают в розетку ХЗ.

Катушка L1 наматывается на ферритовый стержень диаметром 8 мм и длиной 140 мм (такие стержни чаще всего используют в карманных приемниках). Обмотку из 220 витков провода марки ПЭВ или ПЭЛ диаметром 0,17 – 0,2 мм располагают примерно посередине стержня. Отвод сделайте в виде петли от 60-го витка, считая от верхнего по схеме вывода (антенного).

Подобрав все детали (рис. 18), их размещают на монтажной плате (рис. 19). Ферритовый стержень с обмоткой нужно укрепить на плате с помощью проволочных скобок. Для крепления переменного конденсатора вырезают из алюминия или жести толщиной 0,8 — 1 мм две скобки и привинчивают с их помощью конденсатор к плате. Это, конечно, касается конденсатора от радиоприемника, например, «Селга». Если же будет конденсатор другой конструкции, способ крепления придется придумать самостоятельно.

Смонтированная плата показана на рис. 19, б. Но сборку приемника на этом нельзя считать законченной. Плату нужно установить в корпусе, внешний вид которого может быть разработан самостоятельно. Для примера на рис. 20 показан один из возможных вариантов корпуса. Материалом для него может быть оргстекло или фанера. Стенки корпуса соединяют между собой клеем или шурупами. Нижняя стенка должна быть съемной.

Налаживания приемник не требует и, если в монтаже не было допущено ошибок, готов к работе сразу после подключения к нему наружной антенны и заземления. Для облегчения настройки на радиостанции рекомендуется установить на корпусе приемника у ручки переменного конденсатора шкалу из двух полуокружностей – одна для средневолнового диапазона, другая – для длинноволнового. На ручке настройки надо нанести риску или стрелку. На полуокружностях затем следует проставить точки, соответствующие прослушиваемым на приемнике радиостанциям.

Схема №5

ГРОМКОГОВОРЯЩИЙ ПРИЕМНИК С МОСТОВЫМ УСИЛИТЕЛЕМ И ПИТАНИЕМ «СВОБОДНОЙ ЭНЕРГИЕЙ»

В. ПОЛЯКОВ, г. Москва

В ряде публикаций, в том числе и на страницах журнала «Радио», автор показал, какие возможности открываются в этой мало исследованной области. В данной статье читателям предлагается еще ряд усовершенствований приемника с питанием энергией электромагнитного поля.

Во время экспериментов с различными приемниками и усилителями к ним с питанием «свободной энергией» выяснилось, что удобнее подсоединять усилитель к приемнику только двумя проводниками, по которым подается и сигнал, и питание. Это позволило бы, во-первых, использовать приемник как детекторный без всяких переключений, просто присоединив к его выходу головные телефоны, и, во-вторых, отнести усилитель с громкоговорителем от приемника на некоторое расстояние, связав их двухпроводной линией, хоть обычным телефонным проводом.

В общих чертах приемник повторяет вариант, описанный в журнале «Радио», 2000, № 7, с. 22-23, но имеет несколько интересных отличительных особенностей.

Схема приемника, начиная с детекторного моста, полностью симметрична (рис.21), детектор соединяется со входом усилителя двухпроводной линией (точки А и В) и такой же линией выход соединяется с выходным трансформатором и громкоговорителем (точки С и D). Разумеется, линий может и не быть, если и приемник и усилитель с громкоговорителем собраны в одном корпусе.

Колебательный контур приемника образован емкостью антенны WA1 и индуктивностью катушки L1 Такое решение обеспечивает выделение максимальной мощности сигнала в контуре. Грозопереключатель SA1 (он же выключатель приемника) и неоновая лампочка HL1 служат для защиты приемника при грозах. Статического электричество на антенне не накапливается, поскольку она постоянно соединена с заземлением через контурную катушку L1.

В приемнике установлен очень хорошо зарекомендовавший себя, особенно при работе на индуктивную нагрузку, мостовой детектор на диодах VD1-VD4. Конденсатор связи детектора с антенным контуром С1 согласует их сопротивления. Однажды подобранный по максимуму напряжения питания на усилителе, он в дальнейшем может быть заменен постоянным. Оптимальное значение его емкости порядка 47 пФ для диапазона ДВ.

Симметричное относительно заземления выходное напряжение детектора поступает по проводам А и В на усилитель. Здесь оно разделяется на переменную и постоянную составляющие. Первая через разделительные конденсаторы СЗ и С4 подается на базы транзисторов мостового усилителя, а вторая через низкочастотные дроссели L2 и L3 заряжает накопительный конденсатор большой емкости С6 и служит напряжением питания. Общего провода у приемника нет, балансировка плеч усилителя происходит автоматически, поскольку базы комплементарных транзисторов каждого плеча соединены вместе.

Но транзисторы в усилителях, собранных по такой схеме, не имеют начального смещения, работают даже не в классе В, а скорее в классе С и поэтому создают искажения типа «ступенька», как показано на рис. 22,а.

График показывает зависимость выходного тока одного плеча усилителя (например, VT1, VT2) от входного напряжения. Видно, как искажается выходной ток при синусоидальном входном напряжении. Эти искажения особенно велики у кремниевых транзисторов, имеющих порог открывания около 0,5 В. У германиевых транзисторов порог значительно ниже, около 0,15 В, поэтому они и используются в предлагаемом усилителе.

Искажения типа «ступенька», относящиеся к моментам перехода сигнала через нуль, очень заметны и неприятны на слух. Для их устранения на каждый транзистор комплементарной пары обычно подают небольшое начальное смещение Uш, как показано на рис. 2, б. Искажения пропадают, но появляется некоторый начальный ток Io, несколько ухудшающий экономичность усилителя.

Тот же самый эффект можно получить и иным способом, если на сигнал ЗЧ наложить другой, высокочастотный, как показано на рис. 2, в. Именно так делают в магнитофонах при записи с высокочастотным подмагничиванием: ведь кривая намагничивания ленты очень напоминает характеристику комплементарной пары транзисторов без смещения. Регулируя амплитуду «высокочастотного смещения», можно установить и желаемый начальный ток (ток покоя), не слишком большой, чтобы не ухудшалась экономичность, но достаточный для устранения искажений.

Нам не надо «далеко ходить» за ВЧ смещением, так как у нас уже есть ВЧ пульсации продетектированного напряжения. В мостовом детекторе они имеют удвоенную частоту несущей сигнала. Просто надо подобрать емкость сглаживающего конденсатора С2 (рис. 21) до получения желаемого тока покоя. Делать это лучше в паузах передачи, поскольку при наличии сигнала звуковой частоты ток усилителя возрастает. На выходе усилителя пульсации уже не нужны, они сглаживаются конденсатором С5.

Этот приемник сначала был собран в корпусе громкоговорителя от проигрывателя «Аккорд» со звуковой головкой 4ГД-35, настроен на радиостанцию «Маяк» (198 кГц) и работал как радиоточка. В дальнейшем использовался более мощный громкоговоритель с большей отдачей. Он был собран в корпусе старого телевизора, содержал две такие же звуковые головки, соединенные последовательно, и две «пищалки», также соединенные последовательно и подключенные через конденсатор емкостью 1,5 мкФ. Сопротивление громкоговорителя постоянному току — 8 Ом. Усилитель с его тремя довольно большими трансформатором и дросселями размещался внутри громкоговорителя, а приемник — на подоконнике, вот тут-то и понадобилась соединительная линия.

В приемнике катушка L1 намотана проводом ЛЭШО 7×0,07 в один слой на бумажной пропарафинированной гильзе, содержит около 200 витков и подстраивается ферритовым стержнем 1000НН диаметром 8 и длиной 160 мм. Можно применить и любой другой литцендрат, смотанный со старых контурных катушек, а при его отсутствии — провод ПЭЛШО 0,15-0,25, а в крайнем случае — провод ПЭЛ. Не исключено применение готовых магнитных антенн от транзисторных приемников с катушкой диапазона ДВ. Конденсатор С1 — типа КПК-2.

В детекторе из широко распространенных, наилучшие результаты дали диоды Д18, хорошо работают ГД507, чуть хуже Д311, вообще же годятся любые высокочастотные германиевые.

Трансформатор Т1 взят от старого трансляционного громкоговорителя. Он намотан на Ш-образном магнитопроводе сечением 1,5 см первичная обмотка содержит 2700 витков ПЭЛ 0,12, вторичная — 90 витков ПЭЛ 0,5. Годятся трансформаторы ТВЗ и ТВК от старых ламповых телевизоров. Первичные обмотки аналогичных трансформаторов использованы и как низкочастотные дроссели L2, L3. Их данные некритичны, необходима лишь индуктивность не менее 6. 7 Гн, иначе ухудшится воспроизведение самых нижних звуковых частот. Транзисторы — любого типа низкочастотные германиевые, соответствующей проводимости. Если есть возможность, то полезно подобрать их по одинаковому статическому коэффициенту передачи тока.

Приемник можно наладить за несколько минут. Отсоединив усилитель и подключив высокоомные телефоны к точкам А и В, проверяют работу детекторной секции приемника, определяют наличие мощных радиостанций, если необходимо, подбирают число витков контурной катушки L1. Настройку производят простейшим способом — передвижением ферритового стержня в катушке. Затем, подключив усилитель к приемнику и высокоомный вольтметр постоянного тока параллельно конденсатору С6, настраивают приемник на частоту мощной радиостанции и подбирают емкость конденсатора связи С1 по максимуму показаний. Имейте в виду, что напряжение питания нарастает довольно медленно (несколько секунд) из-за большой емкости накопительного конденсатора. Подключив параллельно С2 другой конденсатор емкостью несколько тысяч пикофарад и выждав несколько секунд, замечают показания вольтметра. Затем подбирают такую емкость С2 чтобы напряжение упало на 20. 30 % из-за возросшего тока покоя транзисторов. В авторском варианте эти значения были 5,5 и 4 В Больше в приемнике регулировать нечего.

Городская квартира на восточной окраине Москвы, где испытывался приемник, имела наружную антенну с общей длиной провода ПЭЛ 0,7 около 30 м, причем максимальная ее высота над крышей дома не превышала 7 м. «Заземлением» служили трубы центрального отопления.

Тем не менее, с такой антенной был получен «громкий прием» пяти радиостанций. Под «громким приемом» понимается громкость, достаточная для нормального прослушивания передач в условиях небольшой жилой комнаты и при отсутствии сильного постороннего шума. Значения продетектированных напряжений, токов и мощностей, извлеченных приемником из эфира, для упомянутых радиостанций приведены в таблице. Напряжение измерялось на конденсаторе С6, а ток — в разрыве любого из проводов А и В, непосредственно при работе приемника.

Урок №4: Радиоприемник начинающим

На этой схеме изображен самый простой детекторный радиоприемник. Здесь видно две новых детали — С1 — переменный конденсатор и L1 — катушка индуктивности.

| Переменный конденсатор | Конденсатор который может изменять свою емкость при вращении его ручки. Условное обозначение |

| Катушка индуктивности. | Катушка из проволоки имеет индуктивность измеряющуюся в Генри сокр. Гн. Условное обозначение |

Переменный конденсатор С1 можно применить ёмкостью 12/495 пФ . Блокировочный конденсатор С2-3300-6600 пФ.

Катушку индуктивности удобнее всего намотать на картонный или пластиковый каркас с параметрами: наружный диаметр 20 мм, длина 58— 60 мм, толщина стенок 1—2 мм. При отсутствии готового каркаса можно склеить его из плотной бумаги.

Катушку наматывают медным проводом в эмалевой изоляции (марка провода ПЭ, ПЭЛ и ПЭВ) диаметром 0,15—0,25 мм.

Диод можно взять любой германиевый Д2, Д9, Д311 и т.д.

Длинна антенны составляет 15-30м,антенна выполняется из медного многожильного провода,на концах антенны обязательно надо ставить изоляторы.

У детекторного приёмника нет усилительных каскадов. Он работает только от энергии радиоволны принимаемой станции.

Чем длиннее антенна тем больше энергии наведётся на антенну, тем громче будет звучать приёмник. Применение заземления также улучшают качество приёма.

Наушники для ДП требуются высокоомные 1600-2200 Ом. Можно подключить и низкоомные, но через согласующий трансформатор. В качестве согласующего трансформатора может служить сетевой трансформатор 220/12в. Первичную обмотку подключают к приёмнику а ко вторичной обмотке обычные наушники.

Список радиоэлементов

none Опубликована: 2004 г. 0 0